La Paz: Ciudad que flota entre nubes y asfalto

Llegar a La Paz fue como caer en un anfiteatro inmenso donde las casas reemplazan a las butacas. La ciudad no se expande: se precipita. Las construcciones bajan por las laderas como si fueran un alud detenido, y en el centro, hundida en el valle, palpita una urbe que nunca parece dormir. A casi 3.600 metros, el aire es delgado y cada paso se mide, pero al mismo tiempo todo vibra con una intensidad que desborda.

El primer choque fue sensorial. El mercado de las Brujas desplegaba sus puestos con montones de hierbas, botellitas de colores, amuletos, fetos de llama secos colgando como talismanes de otro tiempo. Caminé despacio, observando las miradas firmes de las vendedoras, mujeres de polleras amplias y sombreros que parecían sostenerse en equilibrio imposible. Acepté una charla breve con una de ellas, que me explicó para qué servía cada mezcla: un preparado para el amor, otro para alejar las envidias, uno más para atraer la fortuna. El olor era áspero, entre incienso y tierra, y me quedó la sensación de haber atravesado una frontera invisible, donde la fe no se reza, sino que se compra en paquetitos de papel.

El centro era otra historia. La plaza Murillo concentraba edificios de poder, soldados en formación, palomas que se posaban sin miedo sobre las cabezas de turistas distraídos. A pocas cuadras, en San Francisco, la fachada barroca de la iglesia convivía con vendedoras que ofrecían api caliente y buñuelos, la merienda perfecta para combatir el frío que se colaba por las mangas. El contraste era brutal: siglos de piedra tallada enfrentados a voces que vendían a gritos.

Mujeres productoras de hoja de coca en La Paz.

Artesanías musicales en el centro de La Paz.

Músicos y productores de hojas de coca en la Plaza Trujillo.

El teleférico fue la experiencia más sorprendente. No es un adorno turístico: es la columna vertebral de la ciudad. Subí en la línea roja y vi cómo el valle se abría bajo mis pies, con avenidas repletas de minibuses y calles que trepaban imposibles hacia El Alto. Desde allí, La Paz se entiende mejor: un caos aparente que en realidad tiene un orden propio, un sistema de alturas donde la vida se acomoda según la geografía y el bolsillo. Cada estación era un pequeño mundo: mercados improvisados, niños jugando al fútbol en canchitas elevadas, parejas apoyadas en los barandales mirando la ciudad como si fuera un espectáculo interminable.

Un domingo, el azar me llevó hasta la feria de El Alto. No hay escenario más vasto: kilómetros de puestos que venden desde ropa usada hasta repuestos de moto, pasando por televisores de segunda mano y casetes olvidados. Me perdí entre multitudes, compré unas empanadas grasientas y charlé con un vendedor que aseguraba que todo lo que se busca aparece, “tarde o temprano”. Ese mismo día, al caer la tarde, me acerqué al mirador de Killi Killi. Desde allí, La Paz parecía un tablero eléctrico: miles de luces encendidas escalando las montañas, mientras el Illimani, imponente, vigilaba con su cumbre blanca como un dios lejano.

La ciudad tenía algo adictivo. De día podía ser abrumadora, con bocinazos, vendedores ambulantes, marchas sindicales que bloqueaban las calles; de noche, en cambio, ofrecía rincones inesperados: un bar escondido donde sonaba jazz en vivo, un patio donde unos estudiantes tocaban charango, un local mínimo donde servían sopa de maní humeante. Todo en La Paz parecía convivir en capas simultáneas, sin pedir permiso.

Me fui con la sensación de que ningún mapa ni guía podía abarcarla. La Paz no se explica: se respira, se camina, se aguanta. Es un lugar donde la altura desafía al cuerpo y la ciudad desafía a la lógica, pero al final uno entiende que ahí reside su magnetismo.

Otra vista del día nacional de la producción de coca en La Paz.

Graffiti de bienvenida a La Paz.

Una calle del Mercado de las Brujas en La Paz.

Bonus Track: La Carretera de la Muerte

La llaman la Carretera de la Muerte y no es un título gratuito. El descenso comienza en el asfalto helado, a más de 4.600 metros, con la neblina cortando la visibilidad y el viento golpeando como un látigo en la cara. La bicicleta cruje en cada curva y el pavimento húmedo obliga a estar despierto desde el primer metro. Luego, la ruta se convierte en ripio: piedras sueltas, bordes altos, cascadas que caen directamente sobre el camino y precipicios que se abren como una herida a un costado. Todo es en bajada, un descenso continuo que exige tensión constante en las manos y en la cabeza. La peligrosidad se hace evidente en cada tramo: cruces improvisados recuerdan a quienes no volvieron, y a lo lejos, algunos automóviles viejos descansan oxidados en el fondo de los barrancos.

El grupo era variado: mochileros, europeos nerviosos y un argentino que desde el inicio se empeñó en demostrar que era “el rey de la bicicleta”. Su soberbia era tan ruidosa como su voz: comentarios sobre su experiencia, gestos grandilocuentes, sonrisas sobradoras. Lo mirábamos con paciencia, hasta que en una curva demasiado cerrada su fanfarronería se encontró con la realidad. Resbaló, cayó y terminó en la ambulancia que seguía al grupo. Nadie celebró su caída, pero el silencio posterior fue tan elocuente como una sentencia.

Yo seguí pedaleando con otra calma. El cuerpo se tensaba en cada curva, los brazos ardían de tanto frenar, pero la recompensa estaba en los ojos: un paisaje imposible, donde las nubes se deshilachaban sobre la selva y el sonido del agua se mezclaba con el zumbido de las ruedas. En medio del trayecto hice amistad con dos bolivianas que compartían la aventura. Entre risas cortas y palabras de aliento, la ruta se volvió menos hostil: la complicidad del peligro creó un lazo que se sintió inmediato y sincero.

La llegada fue un alivio y un triunfo. El aire era más cálido, la vegetación más espesa, y el cuerpo, aunque exhausto, se sentía ligero. No hubo medallas ni trofeos, pero la experiencia dejó una marca profunda. Fue más que una excursión: fue un descenso hacia un paisaje que parece inventado, un recordatorio de que el vértigo puede ser también una forma de memoria.

Todavía guardo la certeza de que esa jornada quedará grabada como una de las más singulares del viaje. No solo por la ruta y sus precipicios, sino porque allí entendí que la montaña, tarde o temprano, coloca a cada uno en su lugar.

La Paz es un acertijo envuelto en contradicciones. Sus calles son un caos de microbuses que escupen humo y vendedores ambulantes que transforman cada acera en mercado, pero al mismo tiempo albergan joyas arquitectónicas que cuentan siglos de historia. Es sucia, sí, con esa mugre que se acumula en las grietas de una urbe que nunca descansa, pero también es increíblemente vibrante, llena de colores y sabores que desafían la monotonía. El aire enrarecido por la altura hace que cada subida sea una batalla, pero las vistas desde sus miradores naturales son el premio a tanto esfuerzo.

Bonus Track 2: El Día de la Coca

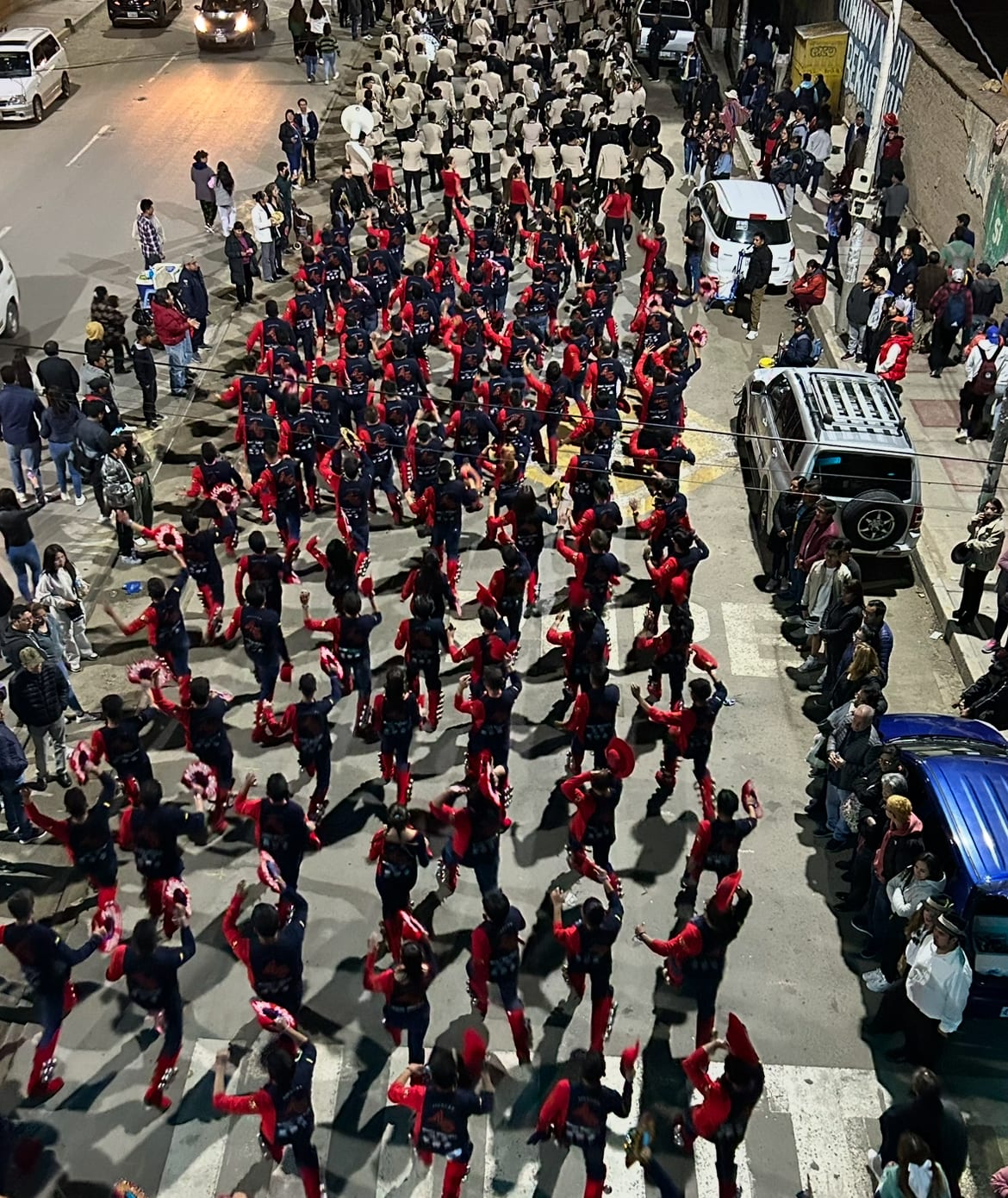

A las diez y media de la mañana la plaza Murillo ya bullía de actividad. Frente al Palacio Quemado habían levantado un escenario improvisado, rodeado de parlantes que escupían música folclórica entre prueba y prueba de sonido. Se esperaba la llegada del presidente Arce, y mientras tanto las agrupaciones campesinas, llegadas de todas las regiones del país, desplegaban sus banderas verdes y consignas con una energía que mezclaba orgullo y reivindicación.

Los puestos de productos derivados de la hoja de coca formaban un corredor verde imposible de ignorar. Probé una bebida energética que me recordó al mate argentino por ese golpe inicial de amargor que, segundos después, se transformaba en un sacudón de vitalidad. Unos metros más allá, muffins de un verde casi fluorescente tentaban a curiosos, mientras unos alfajores de masa de coca se deshacían en la boca con crema pastelera en el centro. Había también jabones artesanales, pomadas contra los dolores musculares y caramelos pensados para aliviar el soroche. Todo giraba alrededor de esa hoja sagrada, convertida en alimento, medicina y símbolo.

Antes del acto político se hicieron rituales a la Pachamama. Grupos de hombres y mujeres vestidas con trajes tradicionales preparaban ofrendas de hojas, flores, dulces y alcohol que ardían lentamente en pequeños braseros. El humo subía entre rezos en quechua y aymara, y el aire se llenaba de un aroma penetrante que mezclaba lo vegetal con lo mineral. Era imposible no percibir que allí la coca no era solo una planta: era un vínculo entre lo humano y lo divino.

Cuando apareció el presidente, la cercanía sorprendió. Lo tuve a cinco metros, rodeado apenas por dos escoltas distraídos. Su discurso fue breve pero contundente: la coca como identidad, como sustento económico, como historia. Lo que más me impactó no fueron las palabras oficiales, sino el hecho de que la multitud escuchaba con respeto, pero sin dejar de conversar, de masticar, de ofrecer productos. Esa dualidad —la formalidad política y la vida popular latiendo al mismo tiempo— encapsulaba algo profundo de Bolivia.

En el recorrido noté también la presencia fuerte de las mujeres. No solo eran protagonistas en los rituales, sino también en la venta de derivados, en la organización de los grupos que llegaban desde los Yungas o del Chapare. Había orgullo en sus gestos, una autoridad tranquila que no necesitaba de discursos para afirmarse.

El acto se mezcló luego con música. Charangos y zampoñas dialogaban con guitarras eléctricas en un escenario donde tradición y modernidad parecían darse la mano sin complejos. La gente bailaba, algunos vendían cerveza en botellas recicladas, y la plaza se convirtió en un mosaico humano que celebraba más que una fecha: celebraba una raíz que sigue viva.

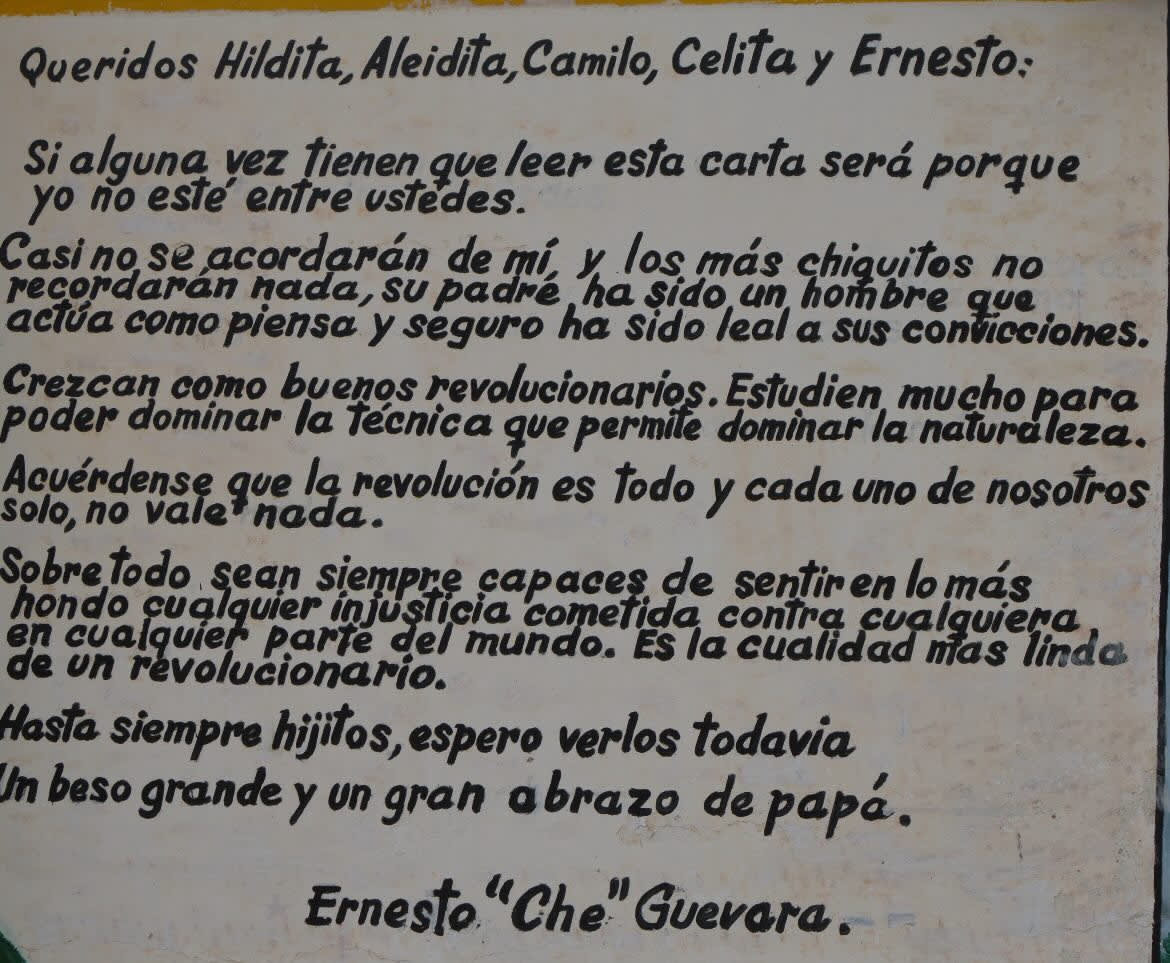

Ese día entendí que la coca no puede reducirse a un debate de drogas o estigmas. Es una hoja que organiza la economía, la cultura y hasta la política de Bolivia. Y haber estado allí, masticando un alfajor verde mientras a unos metros el presidente hablaba y un grupo ofrecía fuego a la Pachamama, fue una de esas escenas que ningún manual de viaje prepara, pero que se quedan grabadas como un privilegio irrepetible.