La Habana: Principio y Fin

Diciembre en La Habana no llegó con frío, sino con un muro de aire cálido que golpeó al abrirse la puerta del aeropuerto. Era un calor que no solo se sentía en la piel; era una presencia física, una bienvenida abrumadora. Yo, cargando una mochila absurdamente llena de prendas invernales, era el retrato perfecto del novato. Cada paso por migración era un ejercicio de disimulo, intentando aparentar una seguridad que no tenía, mientras por dentro una mezcla de nervios y ansiedad pura latía al ritmo de los ventiladores de techo. Llegaba con una mochila de prejuicios también, cargada de opiniones contradictorias: para algunos, el paraíso socialista; para otros, la cárcel tropical. Yo solo quería que la isla me hablara sin intermediarios.

La ciudad me recibió con su caos organizado, un lenguaje de bocinas, música lejana y voces que se entrecruzaban. Pero mi primer ancla en aquel torbellino no fue un monumento ni una plaza, sino una puerta azul en una calle de La Habana Vieja. La casa de Alexis y Mari. Cruzar ese umbral fue pasar de la teoría a la práctica; de lo que había leído sobre Cuba a lo que Cuba realmente era: un lugar que se vive desde adentro hacia afuera.

Mari era el corazón de la casa. Una mujer cuya energía podía llenar una habitación con solo entrar. Su voz, un instrumento de percusión que subía y bajaba con la cadencia de una rumba, te envolvía. No hacía falta que dijera mucho; su forma de sonreír, de mover las manos mientras hablaba del mercado o del clima, te hacía sentir en casa. Era la Cuba acogedora, la que no juzga, la que te adopta por el simple hecho de haber llegado.

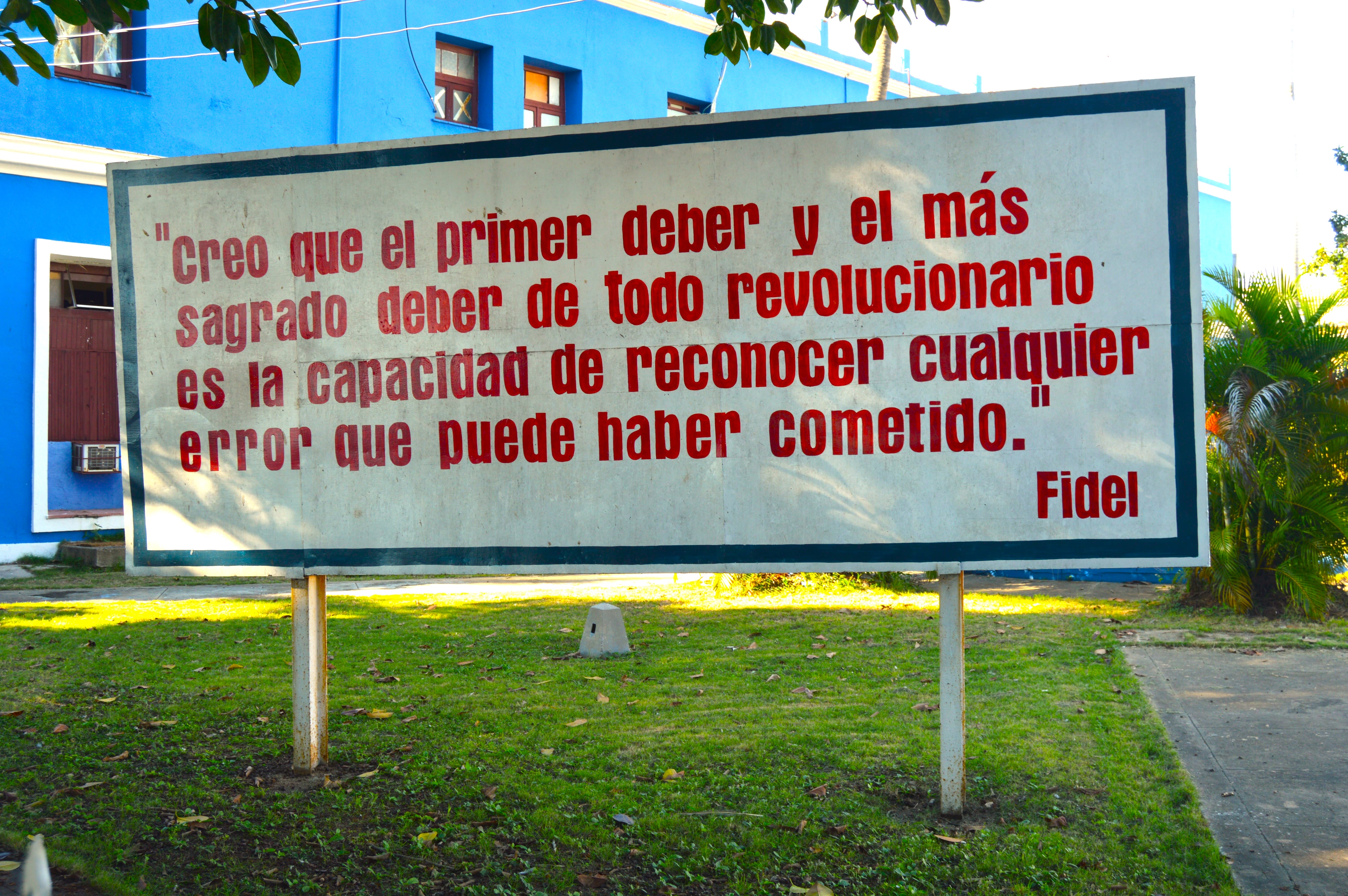

Alexis, en cambio, era la columna vertebral. Un hombre de silencios elocuentes y palabras medidas. Cuando hablaba, lo hacía con la profundidad de quien ha visto décadas pasar por la isla. No era un discurso rehecho para turistas; era la historia viva de un hombre que había amado y criticado a su país en partes iguales. En sus pausas, en el modo en que encendía un tabaco y miraba hacia la calle, se resumía la paciencia habanera: una calma que no es resignación, sino una forma de sabiduría. Una tarde, señalando un cartel descolorido de Camilo Cienfuegos, me dijo: «Aquí los héroes son de carne y hueso, con aciertos y errores. El problema es cuando no te dejan discutirlos».

Calle concurrida de La Habana

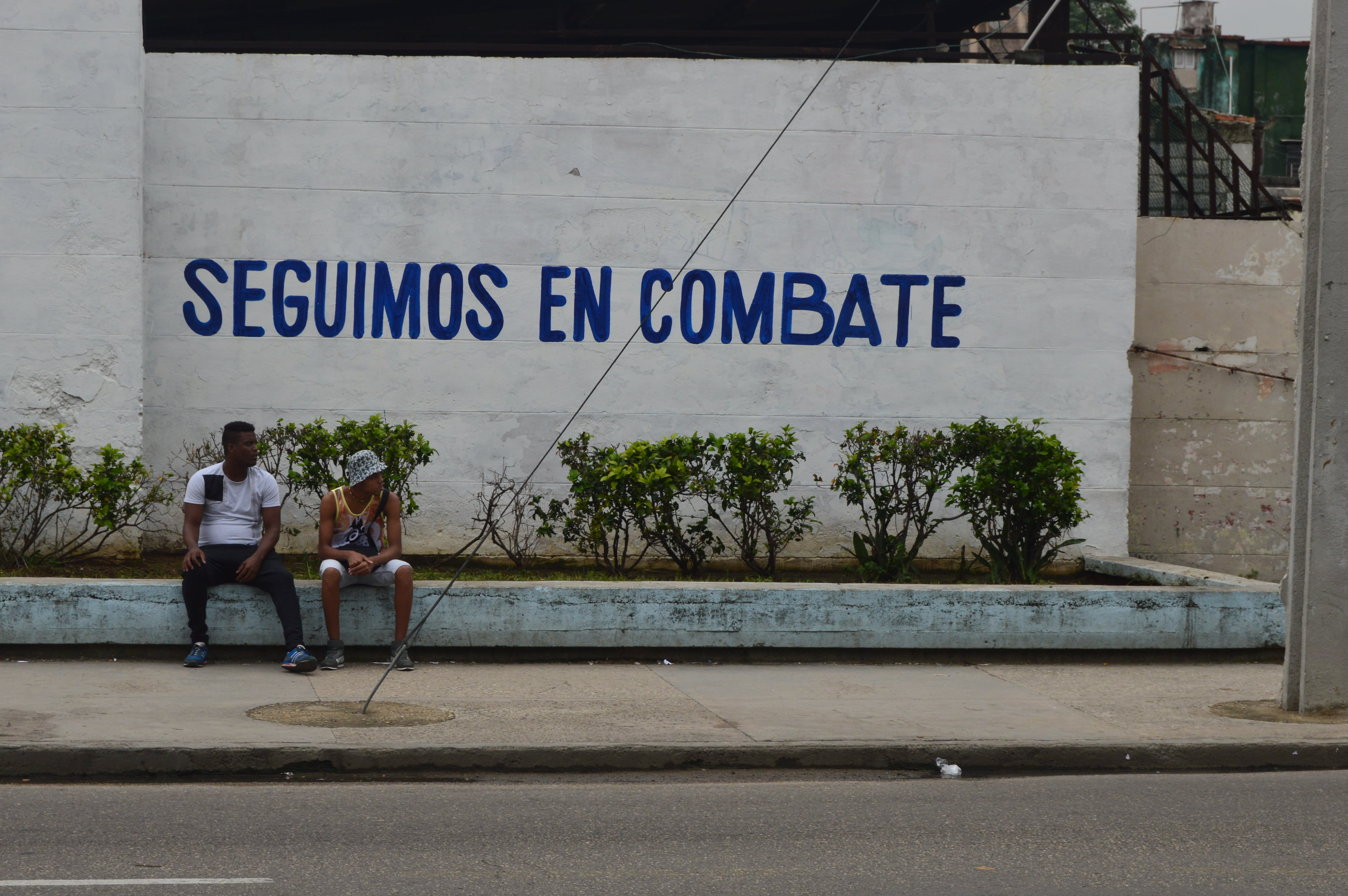

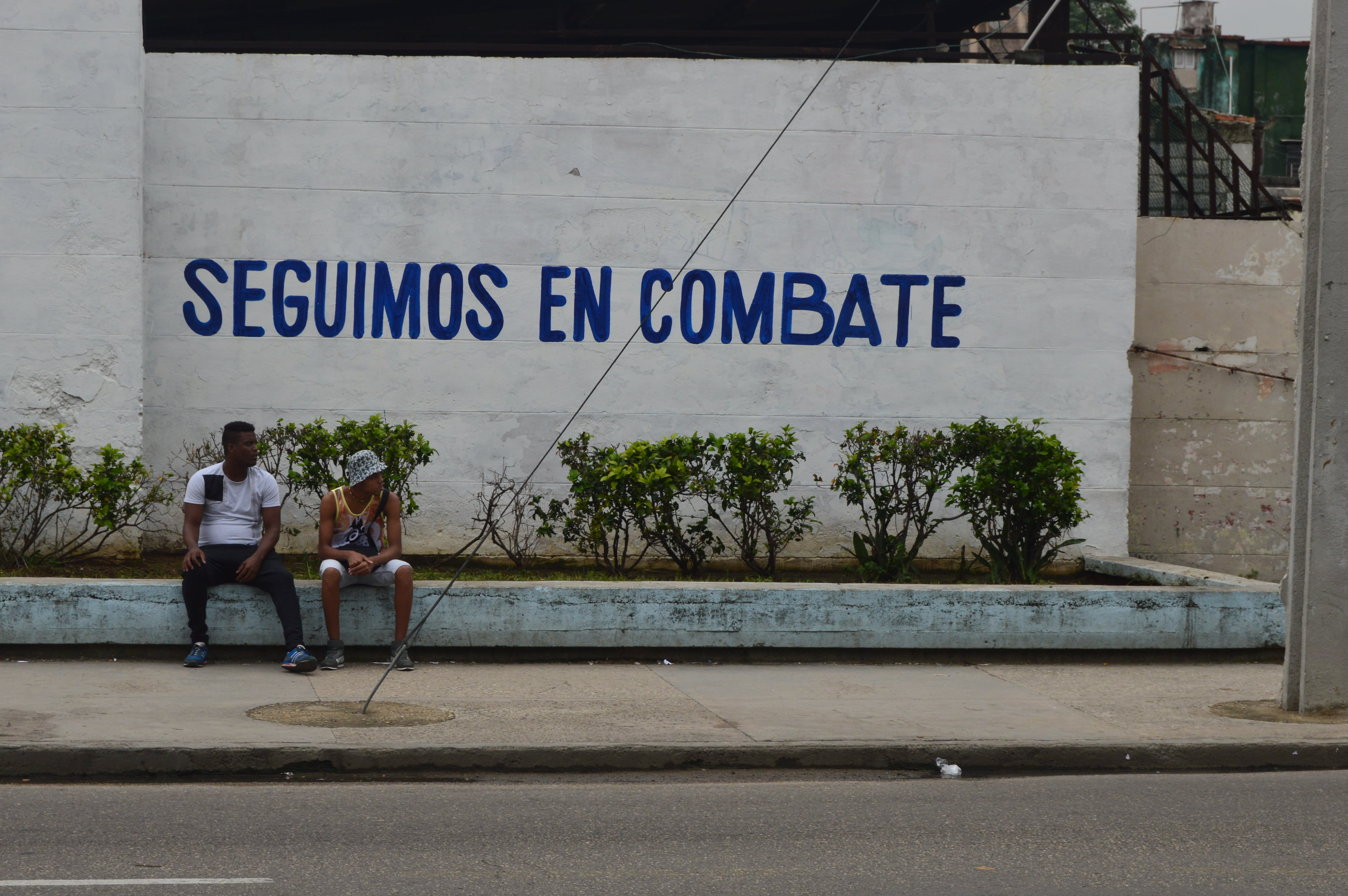

Dos personas sentadas frente a cartel revolucionario en La Habana: "Seguimos en combate"

Fue con Alexis, en esa misma terraza, donde Silvio Rodríguez sonó de fondo desde un radio antiguo. “La vida no es nada fácil, pero tampoco es tan grave”, cantaba, y la frase se quedó flotando en el aire caliente, como la definición perfecta de la resilencia cubana. Silvio no era solo un sonido de fondo; era la banda sonora de una contradicción hermosa y dolorosa: la de un pueblo que canta sobre la libertad en medio de limitaciones concretas. Escucharlo ahí, en su contexto real, le dio a sus letras una profundidad que no tienen en ningún disco.

Yunia, su hija, me mostró que la historia de Cuba no solo se lee o se escucha; se baila. Con ella, la salsa dejó de ser un ritmo para convertirse en un idioma. Me habló de cómo cada movimiento cuenta una historia de resistencia, de alegría, de africanos y españoles fundidos en un solo gesto. No fue una clase; fue una confidencia.

Y Miguel, el novio de Yunia, era la tranquilidad hecha persona. Un tipo que sin proponérselo, te hacía sentir que pertenecías. No con grandes discursos, sino con una cerveza compartida en la terraza, viendo caer la tarde sobre los techos coloniales.

Mis caminatas solitarias por La Habana fueron el contrapunto necesario a la calidez del hogar. La ciudad se me reveló como un palimpsesto de ideologías en pugna. Recorrí el Malecón, donde la fuerza del mar choca contra el muro de concreto, tan simbólico como real: una frontera permeable para el agua, pero infranqueable para muchos. Caminé frente al Capitolio, imponente y restaurado, un guiño ambiguo hacia un capitalismo que oficialmente se desprecia. Y en cada esquina, la omnipresente imagen del Che, cuyo idealismo viajero yo admiraba, pero cuya figura, convertida en mercancía turística y eslogan político, me generaba una incomodidad creciente. ¿Hasta qué punto el sueño de un hombre se había convertido en la excusa para congelar el sueño de un pueblo?

Niños jugando béisbol callejero en La Habana Vieja: juego improvisado con bate de madera

Casita típica en Playas del Este, La Habana: arquitectura sencilla frente al mar Caribe

La realidad se complicaba con cada conversación. Confirmé los pilares que admiraba desde afuera: la educación es un orgullo tangible, la sanidad una conquista visible, y no ver un solo niño durmiendo en la calle es algo que debería enmarcarse. La vivienda, aunque precaria, es un derecho, no una mercancía. Pero también topé con los golpes duros: la corrupción como lubricante inevitable de un sistema ahogado, y la sombra inaceptable de la prostitución juvenil, la peor cara de una necesidad extrema. La doble moral era palpable: se condena el capitalismo mientras se anhelan sus dólares.

Pero por encima de todo, una certeza se impuso: el bloqueo es un monstruo. No es una abstracción política; es la razón por la que un tomate cuesta una fortuna, por la que los medicamentos escasean, por la que el ingenio cubano debe gastarse en resolver carencias absurdas en lugar de florecer. Me fui con la amarga pregunta de cómo sería esta isla, con toda su inteligencia y pasión, si se le permitiera simplemente respirar.

Pero La Habana no fue solo el principio. Tras recorrer el interior de la isla, la ciudad también fue el final. Volví para el casamiento de Yunia y Miguel, una promesa hecha semanas atrás. Llegué tarde, con el polvo del camino aún en los zapatos y la cabeza llena de estas contradicciones, y me encontré con una fiesta que era puro Cuba: austera en recursos, pero infinita en calor humano. No había lujos, pero sobraba la risa. No había banquete, pero el ron corría y la música no cesaba. Yunia brillaba con un vestido sencillo; Miguel, serio pero con los ojos húmedos. Deneb, la niña, correteaba entre las mesas con un helado que había llevado yo, un pequeño gesto que para ella fue un mundo.

Esa noche, durmiendo en una casa prestada porque no había espacio, entendí el verdadero significado de la hospitalidad cubana: no es dar lo que sobra, es compartir lo que hay. Y en medio de la fiesta, con un nuevo amigo cubano, discutimos de política. Él me dijo, con un vaso de ron en la mano: «Oye, aquí tenemos lo que nos faltaba, pero nos falta lo que queremos». Esa frase me resonó más que cualquier análisis.

Al día siguiente, camino al aeropuerto, La Habana ya no me pareció la ciudad desconcertante de mi llegada. La veía con otros ojos: ya no era un rompecabezas por armar, sino un espejo que me había mostrado una verdad incómoda y hermosa a la vez. La isla no se había abierto ante mí; se había cerrado a mi alrededor, como un abrazo que duele al desprenderse. Me fui sin respuestas simples, pero con una convicción compleja: se puede admirar la obra social de la Revolución y deplorar su autoritarismo; se puede condenar el bloqueo y a la vez criticar a un gobierno que lo usa de excusa para todo. Cuba es eso: un país que te obliga a sostener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo, y a no perder la capacidad de quererlo, precisamente por eso.

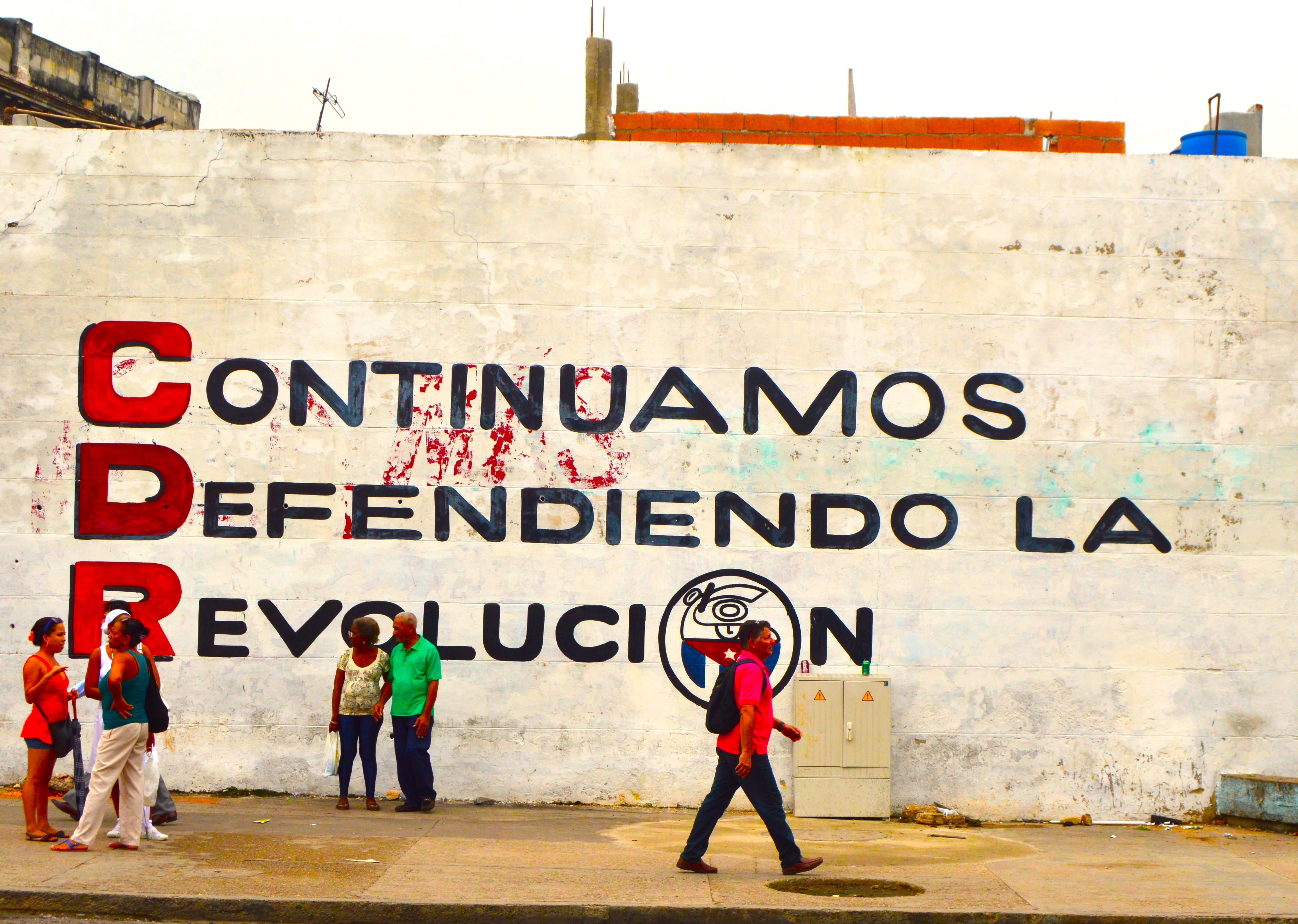

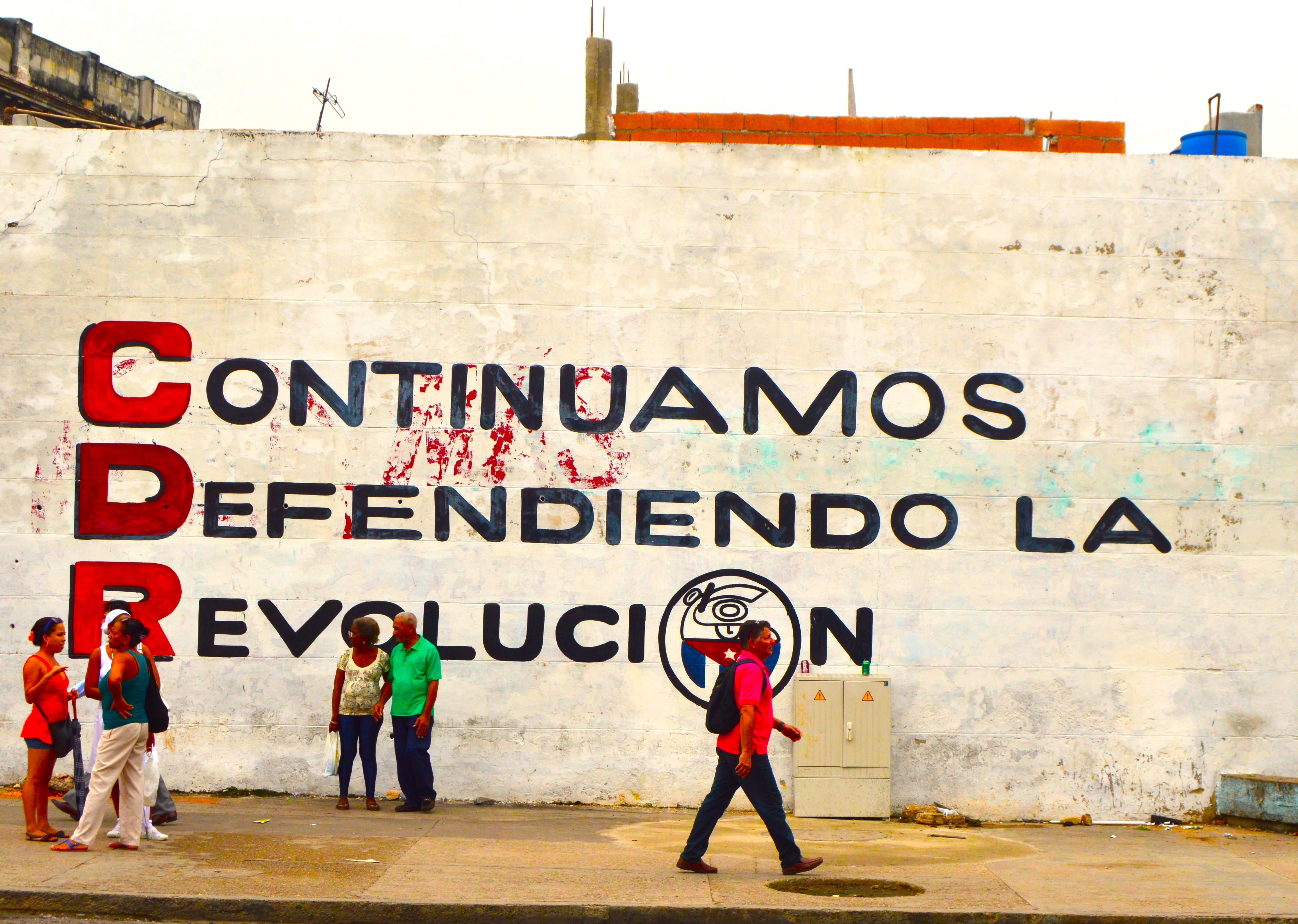

Sigamos defendiendo la Revolución

Peluquería al aire libre en La Habana Vieja

Al final, cuando volví a Argentina después de aquellos días en Cuba, la isla se quedó dentro de mí como una canción que sigue sonando en la cabeza, aunque ya no estemos cerca de su melodía. La relación entre Cuba y Argentina, a pesar de no estar escrita en los periódicos, se siente en el aire. Los cubanos tienen un cariño casi entrañable por los argentinos, y entre ellos, Guillermo Francella es una especie de ídolo local, alguien que conecta de una manera absurda con su humor tan argentino. Pero más allá de los chistes, fue la amabilidad, la cordialidad y el respeto lo que me marcó. En una isla con tanto por dar y tan poco a veces para recibir, el calor humano es el verdadero tesoro, como la familia de Yunia y Miguel, quienes me hicieron sentir parte de su vida, sin más. Incluso me recomendaron lugares donde dormir en otras ciudades, sin pedir nada a cambio, un gesto simple pero tan profundo que me dejó claro que en Cuba la generosidad no tiene fronteras. A veces, el cambio entre las monedas se volvía una especie de adivinanza, un código de dos tipos de cambio que, aunque explicable en su contexto, también me recordaba lo compleja que es la vida bajo un sistema económico que se ve dividido, partido, en fragmentos difíciles de entender. Y todo eso, enmarcado por el bloqueo estadounidense, que como un monstruo invisible y tan real, hace que los cubanos no puedan disfrutar de cosas tan simples como productos comerciales que para nosotros son cotidianos. Las sombras de esa imposibilidad se extienden más allá de los mercados, por supuesto, llegando a las calles. La prostitución infantil, esa triste realidad escondida entre sonrisas y músicas, es un precio que las niñas, y a veces las familias, tienen que pagar por sobrevivir. Y en los altos niveles de poder, la corrupción sigue siendo una herida abierta, oculta bajo discursos grandilocuentes, pero siempre presente en las decisiones que afectan al pueblo. Pero Cuba, como todo país, tiene su propia mezcla de pros y contras. Los comités de la Revolución, por ejemplo, tienen un poder innegable, pero también un peso que puede volverse opresivo, como una cadena invisible que sujeta tanto como libera. Al final, Cuba es una isla de contrastes, de luces y sombras, de sonrisas brillantes y desilusiones calladas. En cada rincón hay algo que te hace sonreír, pero también algo que te hace pensar. Y así, mi paso por Cuba fue un collage de todo eso: un viaje que, aunque breve, dejó huella en mí, porque en cada calle, en cada rostro, sentí que la isla no me estaba mostrando solo lo que quería enseñar, sino también lo que preferiría ocultar. Y esa contradicción, esa mezcla de belleza y dolor, es lo que la hace tan fascinante, tan humana.

Nuvia, Miguel y su pequeña hija en su ceremonia de matrimonio

Mural icónico del Che Guevara en La Habana Vieja

Nuvia, sus padres, Miguel y su hija firmando documentos de boda en el registro civil