Brastagi: Electrocardiograma en las Montañas

La primera lectura del electrocardiógrafo fue caótica, un trazado de arritmia emocional. Llegué a Brastagi con taquicardia existencial, las horas de bus acumuladas como palpitaciones secas en el pecho. Bukit Lawang me había dejado un soplo en el ánimo, y aquí, entre volcanes y neblina, mi ritmo interno sonaba a galope desbocado. El homestay de Ruth y Rohani fue el primer electrodo sobre la piel del lugar, su té de jengibre —picante, humeante, dulzón— no era una bebida sino un marcapasos ancestral que comenzaba a devolver mi pulso a compás montañés.

Celebración de matrimonio Batak en Berastagi

Personas en una boda Batak

Familia y amigos en celebración matrimonial Batak

La mañana siguiente registró ondas estables, un ritmo sinusal que se instalaba entre neblina y cultivos. Rohani en la cocina moviéndose con la precisión de un nodo sinusal, Janu preparando la mesa con gestos que marcaban el compás familiar, el vapor del desayuno subiendo hacia el Sinabung como un trazado constante en el monitor del amanecer. Aprendí que en esta geografía humana, la frecuencia cardiaca se medía en partidas de dominó y silencios compartidos, cada ficha colocada era un latido sincronizado, cada risa un pico en el gráfico de nuestra convivencia creciente.

El mercado central mostró la presión máxima del sistema circulatorio social. A las 4 AM, cuando el resto del mundo duerme su sueño de onda delta, aquí los movimientos ya trazaban líneas vertiginosas en el monitor urbano: camiones descargando como sístoles bruscas, montañas de verduras que estallaban en actividad como relámpagos de energía, el sudor de los cargadores corriendo como corriente eléctrica sobre la piel. No era caos, era el electro de una ciudad que bombea agricultura las veintidós horas que el volcán le concede entre erupciones, un organismo que nunca entra en paro cardiorrespiratorio.

Celebración de matrimonio Batak en Sumatra Norte

Vestimenta ceremonial Batak durante la fiesta

Mujeres Batak saludando durante la celebración

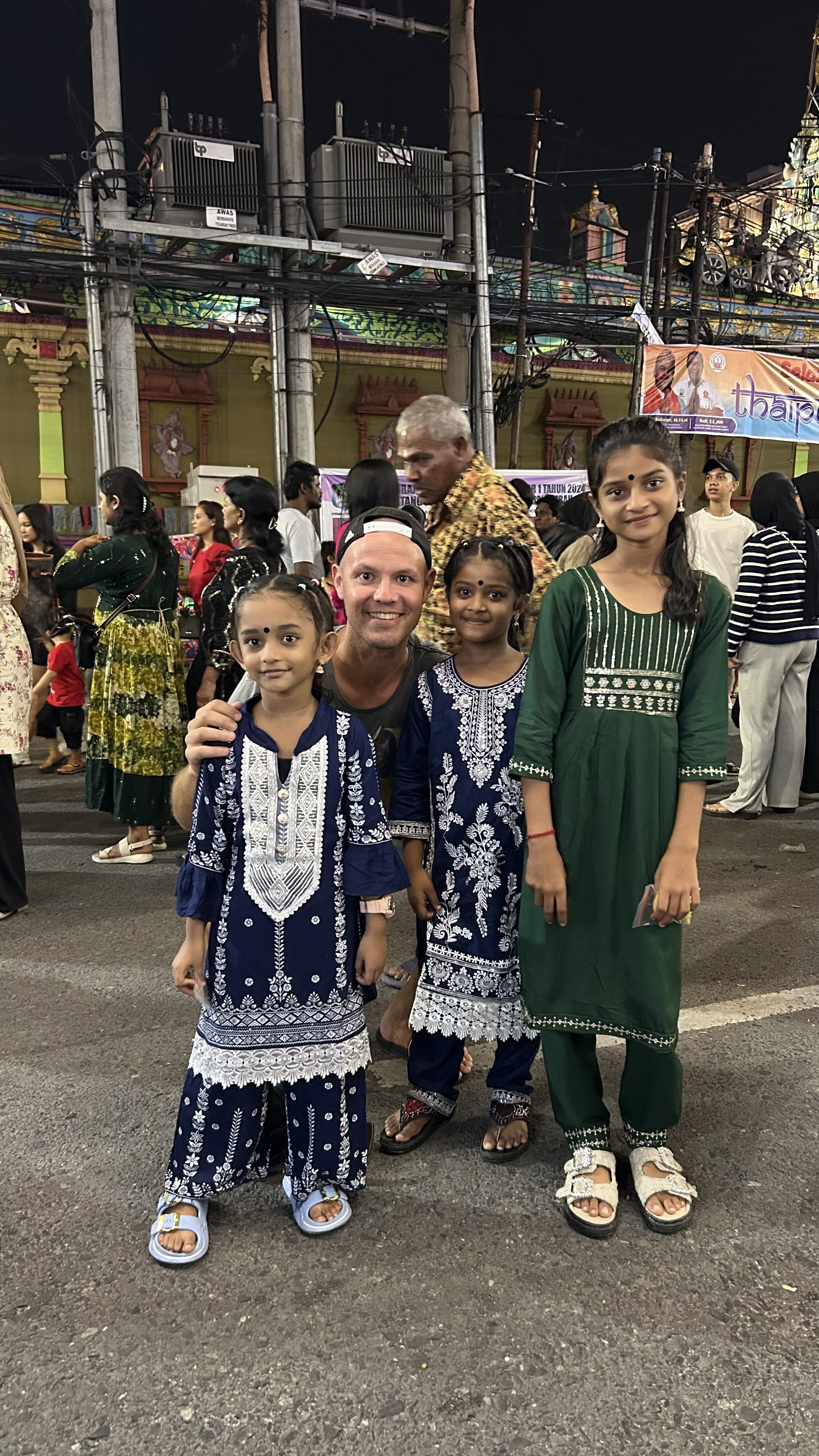

Pero el registro fundamental llegó el sábado, en la misma vereda donde la vida y la muerte mostraban sus polaridades complementarias. Me invitaron sin trámite: solo pasé por ahí, me asomé curioso y una profesora de inglés local me abrió la puerta con amabilidad. Terminé dentro de la carpa hablando con la familia de los novios; me pedían fotos y, por un rato, fui el bulek más famoso del mundo. Primero, la boda batak: un pico agudo de alegría pura, vestidos coloridos como aurículas abriéndose al flujo del festejo, cantos que elevaban el segmento ST hacia el éxtasis colectivo. El padre de la novia abrazándome fue una descarga de potasio directa al corazón—"tierra de Messi" como catéter de fraternidad que atravesaba todas las barreras culturales.

Boda batak en Rastegui: novios con atuendo típico

Ceremonia masculina en funeral batak

Novios en el casamiento batak tradicional

Luego, cien metros más allá, el funeral batak: la onda T elongada del duelo, el voltaje bajo de la despedida, mujeres en negro como cámaras cardíacas contrayéndose al unísono alrededor del dolor compartido. Me invitaron a la cocina, donde pasé horas revolviendo los calderos gigantes de Babi Panggang, ayudando a servir y distribuir la comida. Éramos un ejército improvisado de manos y cucharones, alimentando a una multitud de casi doscientas personas. Y, sin embargo, no era un ambiente fúnebre en el sentido occidental: todos me sonreían y me saludaban, ellos parecían más felices que yo de poder compartir su cultura conmigo. La cámara de video recorría la sala filmando el funeral como si fuese un evento social; la muerte aquí no era clausura, sino un capítulo público en la biografía colectiva. Así completé el ciclo eléctrico total: diástole y sístole en la misma calle, muerte y vida como polaridades del mismo impulso vital que mantenía a Brastagi latiendo.

La ascensión al Sibayak fue el pico máximo de voltaje en mi propio trazado vital. Cada paso en la ladera barrosa era una descarga adrenérgica, el barro pegándose a las botas como electrodos a la piel, el azufre inhalado como medio de contraste para ver mejor las arterias ocultas de la montaña, la vegetación densa formando el corazón vegetal de este gigante geológico. En la cima, entre fumarolas que silbaban como monitores en alerta máxima, miré hacia abajo y comprendí el diagnóstico completo: Brastagi no era el paciente, yo lo era. Ellos eran el ritmo sinusal perfecto, la frecuencia constante de quien sabe habitar el equilibrio entre volcanes, yo la arritmia visitante que buscaba sincronizarse con ese compás ancestral.

Cocina tradicional batak en disco gigante

Cocineros del funeral batak preparando la comida

Mujeres en el funeral batak: ceremonia y tradición

El descenso registró el lento retorno a frecuencia basal, las piernas temblorosas no eran simple fatiga muscular sino la reconexión progresiva con el nivel del mar, con la vida cotidiana que seguía su ritmo imperturbable. Esa última noche, el dominó sonó diferente—cada ficha caía como el latido de quien sabe que ha sido diagnosticado y aceptado por completo. Rohani no me preguntó nada, solo trajo mi plato favorito como quien administra la dosis exacta de pertenencia que un corazón necesita antes de emprender nuevos latidos.

Momentos cotidianos durante el funeral batak

Conversaciones en el funeral batak

Rostros del funeral: escenas espontáneas

Al partir al amanecer, el electrocardiograma seguía corriendo su cinta infinita. Ruth abrazándome con lágrimas que hablaban de derivaciones afectivas profundas, Janu con su apretón de manos que transmitía corriente continua de amistad, los niños del barrio corriendo detrás del bus como extrasístoles benignos de despedida. Tomé la ruta hacia el Lago Toba sin mirar atrás porque ya no era necesario: llevaba el ritmo completo de Brastagi inscrito en las aurículas de la memoria, un pulso montañés que seguiría latiendo en mi sangre incluso cuando los volcanes callaran y los mercados cerraran por primera vez. Había llegado como una arritmia y me iba como un latido más en ese gran corazón colectivo que late entre azufre y maracuyá, entre bodas y funerales, entre dominó y volcanes, encontrando por fin ese ritmo perfecto que solo se aprende cuando el electrocardiograma deja de ser un examen médico para convertirse en la crónica de un pulso compartido.

Cocineras en plena preparación durante el funeral batak

Tres nuevos amigos me saludan en el funeral batak

Volcán Sibayak y sus fumarolas humeantes

Bonus Track: Los Batak – Dueños de la Montaña

Los batak no llegaron a Sumatra: brotaron de ella. Nacieron de un mito que aún circula en los mercados y en los patios familiares: Si Raja Batak, el ancestro que emergió directamente del encuentro entre el volcán y el lago Toba. No fue una migración, fue una erupción cultural. Y desde entonces organizaron su vida en seis ramas principales —Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola y Mandailing—, cada una con su dialecto y sus variantes, pero unidas por el adat, esa ley no escrita que funciona como columna vertebral de la montaña.

Su historia es, en sí misma, un acto de resistencia. Mientras los grandes imperios marítimos gobernaban las costas, los batak se refugiaron en el altiplano y allí inventaron su propio alfabeto, el surat batak. Resistieron primero al hinduismo, luego al islam, y cuando en el siglo XIX llegaron los misioneros alemanes, ya habían aprendido a transformar sin rendirse. Hoy la mayoría se declara cristiana protestante, pero sus iglesias están atravesadas por un cristianismo de raíces volcánicas: los ancestros siguen habitando árboles, piedras y montañas, como si nunca hubieran aceptado del todo retirarse al cielo.

Un matrimonio batak no es la unión de dos enamorados, sino la soldadura entre clanes enteros. Puede durar una semana y cada paso es un ritual con siglos de código. Primero el mangarisik, esa investigación secreta para descartar parentescos inconvenientes; después el marhori-hori dinding, negociaciones donde los tíos maternos tienen tanta autoridad como los padres; luego el sinamot, la dote que no compra a nadie sino que compensa simbólicamente al clan que “pierde” a una hija. Más tarde llega la iglesia, el pemberkatan, donde lo cristiano bendice lo pactado por el adat.

El final es el ulaon unjuk: banquetes interminables con saksang y napinadar. Allí las telas ulos viajan de mano en mano como contratos vivos. Cada patrón significa algo —ulos ragidup para desear larga vida, ulos sadum para fertilidad—. La tela es el acta, el harga de la novia indica su clan, y los hombres llevan el surisuri ceremonial en la cabeza. En esos días la casa se llena de ritual, música y signos que conectan a generaciones enteras.

Niños me saludan en el camino al volcán Sibayak

Fumarolas del volcán Sibayak en plena actividad

Más fumarolas en el cráter del volcán Sibayak

El funeral batak enseña otra dimensión: la muerte como evento social. No se oculta ni se suaviza: se celebra, se documenta y se filma. En mi paso por Brastagi ayudé en la cocina de uno de esos velorios —había unas doscientas personas y calderos gigantes de babi panggang humeando como motores colectivos—. Revolvía con cucharones enormes y luego ayudaba a repartir platos. Lo sorprendente era la sonrisa de todos, la gratitud sincera de compartir su cultura conmigo; parecía que estaban más contentos que yo de que fuera parte de aquello.

Mientras tanto los discursos martonggo repasaban linajes enteros y las prácticas de mangongkal hori y membongkar kubur recordaban que, para los batak, la muerte es transición: el cuerpo puede volver a la tierra y los huesos pueden reunir un tugu familiar. Parsantaan —el banquete— convierte el duelo en memoria comestible; tuak y cerdo asado circulan como ofrenda y recuerdo. La muerte aquí no interrumpe la vida: solo la reordena.

La modernidad no borró este pulso. Jóvenes como Ruth y Janu hablan inglés, estudian en Medan y manejan redes sociales, pero cuando llega un casamiento o un funeral, el adat manda. Las casas tradicionales con techos de gorga conviven con antenas de wifi; se puede mirar Netflix en la tarde y esa misma noche entonar cantos heredados de siglos atrás. No es contradicción: es la fórmula que los mantuvo vivos frente a imperios, religiones y catástrofes.

Aquel día, recogiendo platos vacíos en la cocina del velorio, entendí algo esencial: para los batak la vida y la muerte no son polos opuestos, sino derivaciones del mismo latido. Ese latido, entre volcanes y lagos, sigue dibujando el trazado de una identidad que prefirió reescribirse antes que desaparecer.