Bishkek: Crónica de una Capital entre Nogales y Montañas

Crucé la frontera a pie a primera hora, esquivando a los cambistas improvisados que prometían “mejores tasas” y a los taxistas que inflaban precios como si uno acabara de bajar de un crucero por el Caribe. Tomé un bus público rumbo al centro y la primera impresión fue áspera: una ciudad en reconstrucción permanente, calles abiertas como heridas, tránsito espeso y una mezcla de autos con volante a la izquierda y a la derecha que parecía un experimento sin supervisión. Nada tenía sentido a primera vista. Bishkek era ruido, polvo y un desconcierto generalizado.

Encontré el hostel al mediodía, sin reserva y con la intuición de que valía la pena probar. Y valió. La casa era un microcosmos familiar atendido por Rayza y sus dos hijas: Saadat, adolescente reservada pero curiosa, y Arushka, una nena de cinco años que primero se escondía detrás de las cortinas y después, cuando se rompía el hielo, se acercaba con ganas de jugar. Entre viajeros kirguises, uzbekos y europeos, el ambiente tenía esa mezcla perfecta entre desorden doméstico y hospitalidad real. Ahí me sentí instalado desde el minuto cero.

Los primeros días fueron de adaptación. Rayza me marcó en un mapa cómo moverme por la ciudad: la Plaza Ala-Too con su desfile constante de familias y soldados, el Museo Histórico que todavía parece debatirse entre la nostalgia soviética y el presente, los mercados donde todo se negocia con una naturalidad que uno tarda en aprender. El Osh Bazaar fue mi primera prueba real. Un laberinto de puestos donde el olor a pan recién horneado se cruza con montañas de especias, frutas que brillan como joyas y vendedores que te dejan probar un pedazo de kurut sin esperar que les compres nada. La gastronomía ahí se siente más directa: samsas calientes de horno de barro, lagman salteado en sartenes de hierro ennegrecido, shashlik que chisporrotea sin pausa. Comer parado es parte del protocolo.

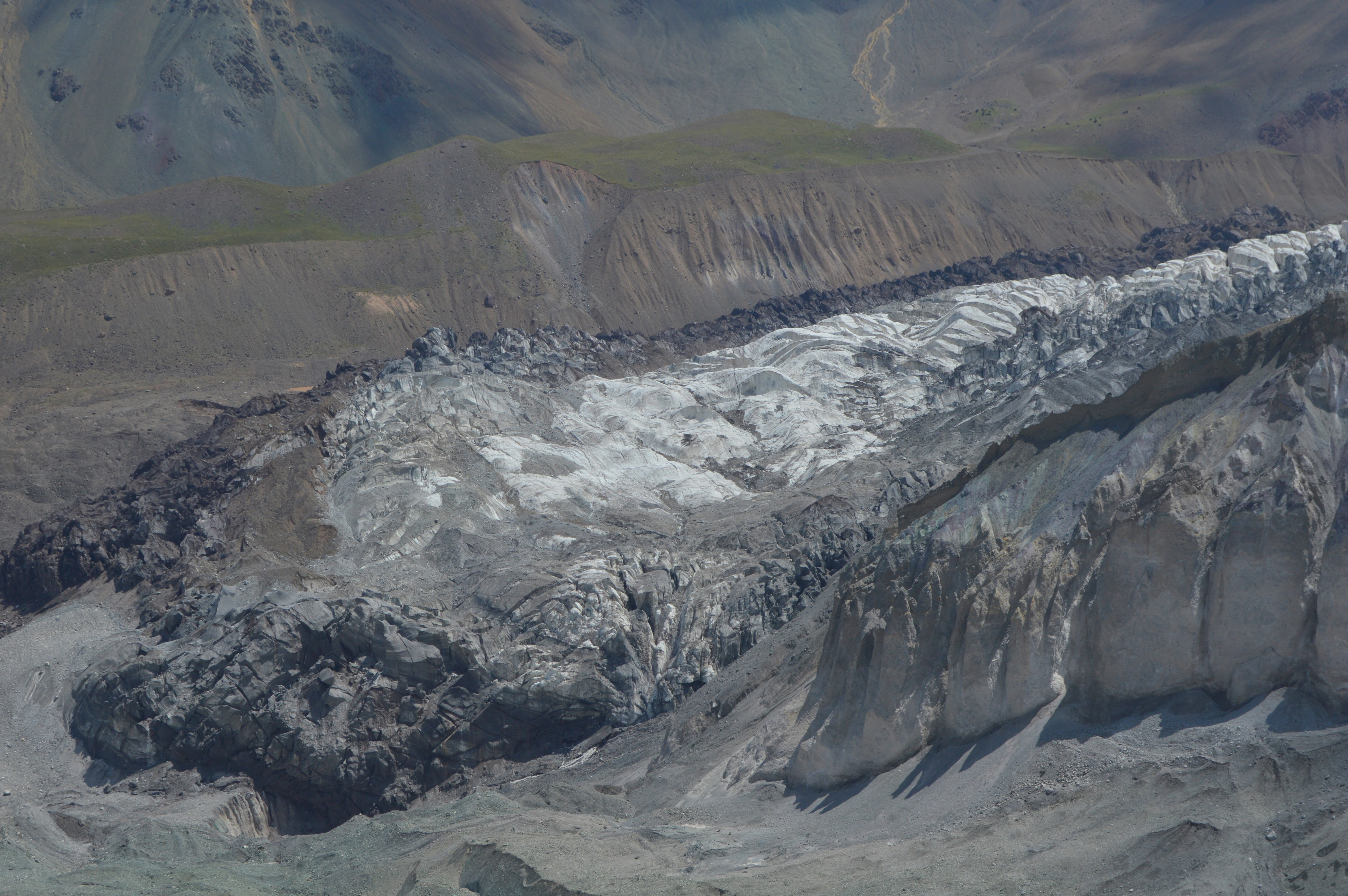

Con un par de días libres me fui al Parque Ala Archa, que para los kirguises no es un paseo dominical: es la montaña más cercana, el refugio donde la ciudad va a recuperar aire. Las familias suben a pasar el día, los montañistas entrenan en sus laderas como si fueran un gimnasio natural y los estudiantes vienen a sacarse fotos que después quedan en álbumes familiares durante décadas. El valle se abre con un río helado que baja golpeando las piedras, senderos que trepan sin anuncios y paredes de roca que explican por qué este país mira siempre hacia arriba. No necesitaba caminar demasiado para entender que Ala Archa funciona como resumen: si uno quiere saber qué es Kirguistán sin irse lejos, empieza acá. Fue mi primer encuentro con esa lógica, y también el presagio de que lo más importante del viaje no iba a suceder en ninguna ciudad.

Antes de seguir rumbo al interior del país dejé varias cosas en el hostel—ropa de más, cuadernos de notas, alguna herramienta que no pensaba cargar montaña arriba—con la promesa de volver. Me despedí de la familia, tomé un taxi compartido y me lancé a recorrer Karakol, Song Kul, Kel Suu y valles donde el silencio pesaba más que la altura.

Volví a Bishkek semanas después, ya acompañado por mis nuevos amigos italianos: Davide, Stefano y Nicole. Nos habíamos cruzado varias veces en las montañas y terminamos viajando juntos como si hubiera sido planificado desde el principio. En la capital todos nos movíamos como si ya la conociéramos de memoria. Lo que no estaba en los planes fue el problema inesperado: un pedazo de jabón que se metió en mi oído en uno de los hostales y me dejó sordo de un lado. Rayza, al enterarse, llamó a su hermana que trabajaba en un hospital y en media hora tenía turno. La atención fue inmediata, precisa y ridículamente barata para los estándares de cualquier viajero. Salí escuchando bien y con la sensación de que en este país la ayuda llega siempre sin anuncio.

En esa segunda estancia las charlas se hicieron más largas. A la noche me quedaba conversando con Rayza y Saadat sobre la vida en Kirguistán, la dificultad que tiene la gente para abrirse por cuestiones culturales, el peso del nomadismo en la identidad y esa mezcla de orgullo y timidez que aparece cuando hablan de su país. A veces me daban platos para probar: plov cargado de especias, manty humeantes, panes caseros que desaparecían en minutos. Era hospitalidad sin ceremonia.

Cuando llegó el momento de partir hacia Osh y luego encarar el Travelers Pass, fui a buscar las cosas que había dejado en la primera visita. Rayza me abrazó como quien despide a un familiar que vuelve a la ruta. Me deseó suerte, me pidió que avise cuando llegue y me dejó en claro, sin decirlo, que mi estadía en Bishkek había sido algo más que un paso por una capital. Lo técnico del viaje empezaba en las montañas; lo humano, sin dudas, había empezado acá.