Penang: Año Nuevo Chino y Encuentros Inesperados

El abrazo con Cha-Ren fue breve, un gesto cargado de esa intimidad que aparece en los cruces de camino. Ella partía a Australia; yo, a Penang. No hubo palabras solemnes, apenas las manos apretadas y una sonrisa que decía lo que el idioma no permitía. Desde la ventana de su bus me saludó hasta que el mío arrancó, como si quisiera retener el último fotograma de una película sin desenlace.

Georgetown me recibió con calor húmedo y arquitectura fragmentada: templos taoístas escondidos entre puestos de curry, grafitis que se desprendían de muros coloniales, cables colgando como venas al aire. El hostel olía a madera mojada y a incienso fatigado. En la recepción, Poulin —mujer de gestos breves y mirada oblicua— me lanzó sin rodeos: «Hoy es el día exacto. El Año Nuevo Chino empieza en el gran templo. No lo pienses». No lo pensé.

Avancé bajo un sol que pesaba como plomo. El tráfico estaba coagulado y la multitud caminaba con una determinación serena. El templo se desplegaba como un organismo palpitante: columnas doradas, techos escalonados, budas de sonrisa mineral. En el salón principal, familias enteras compartían arroz y verduras en mesas interminables. Era un ritual doméstico vuelto monumental.

Interior del templo Kek Lok Si: oración frente a los tres Budas dorados

Preparativos para el Año Nuevo Chino en Kek Lok Si: tradición viva en Penang

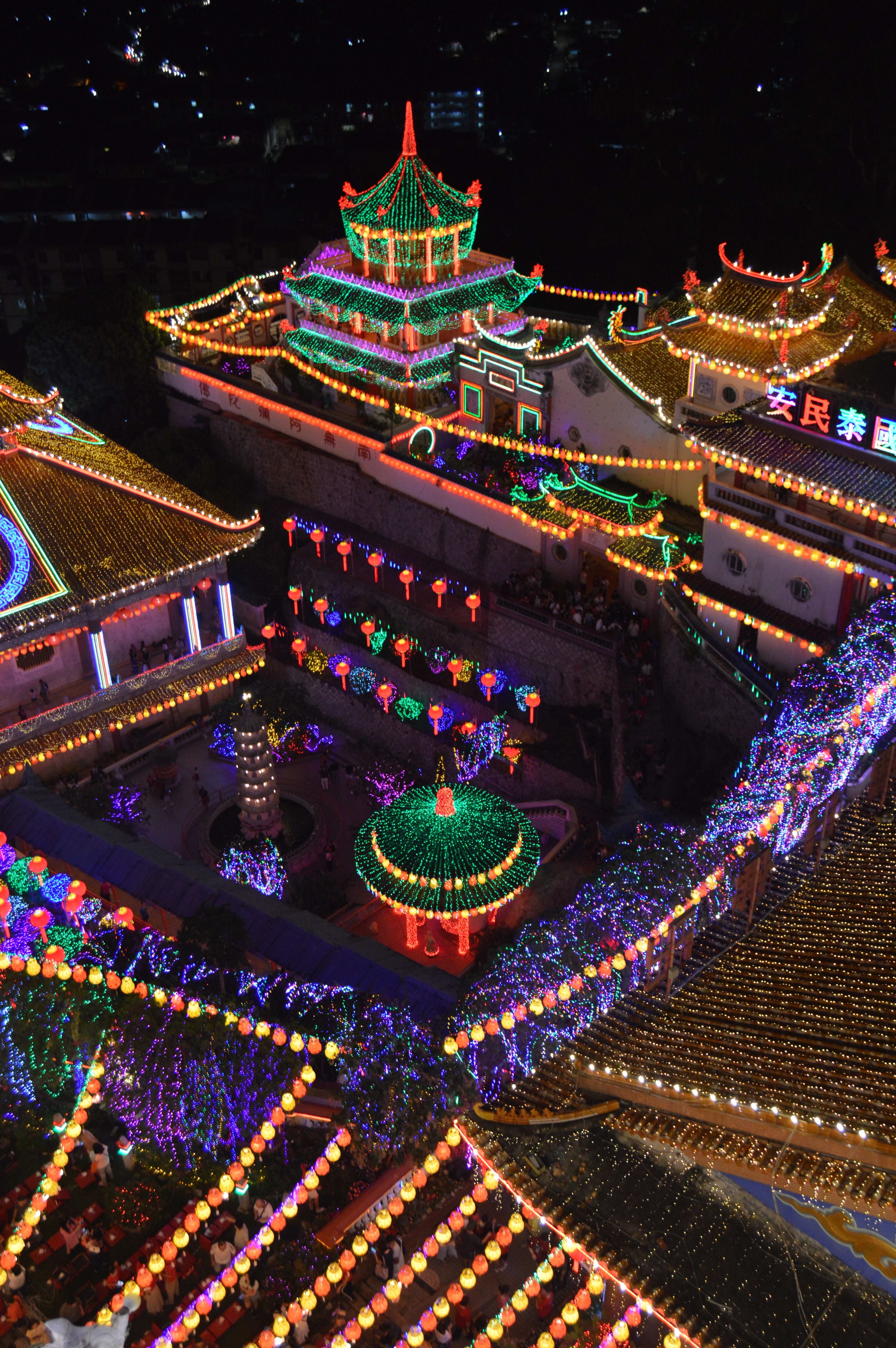

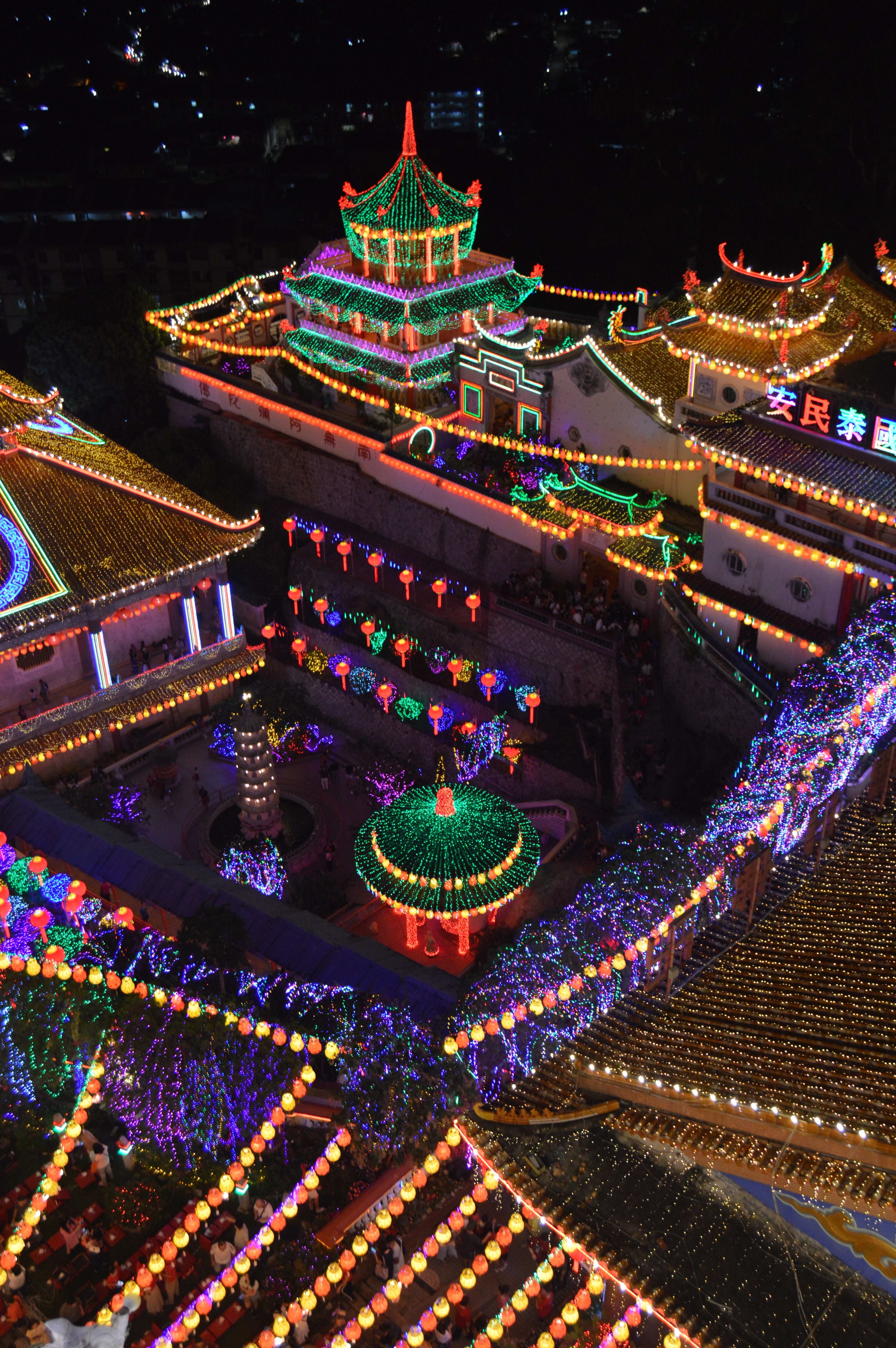

Kek Lok Si de noche: el templo iluminado durante las festividades

Me refugié en un descanso elevado. De pronto, el murmullo general se apagó. Una voz en cantonés se extendió por altoparlantes durante diez minutos tensos. Luego, un canto grave. El cielo se encendió en estallidos: detonaciones que golpeaban el pecho, resplandores abiertos como grietas en la oscuridad, pólvora que dejaba un gusto áspero en la garganta. No era espectáculo: era memoria encendida en presente. Herencia viva de los baba-nyonya, aquella comunidad peranakan que llegó como comerciante hace siglos y decidió que ninguna distancia apagaría sus tradiciones. En Penang, el Año Nuevo no se representa: se sostiene con la obstinación de quienes hacen de la costumbre un territorio. En mis huesos sentí ese pulso y, por primera vez en semanas, dejé de traducir mentalmente: me limité a absorber el estruendo.

La lluvia llegó más tarde, densa y obcecada. En una parada vacía coincidí con Anne —holandesa de risa abierta— y con dos hermanas de Yakarta. Una hablaba inglés con precisión quirúrgica; la otra asentía en silencio, con una calma que obligaba a mirarla. Cruzamos juntos hacia un comedor anónimo donde el vapor de la sopa se mezclaba con emanaciones metálicas de los woks. La complicidad nació de inmediato, sin necesidad de traducción. Me descubrí participando, después de meses de viaje vivido desde la distancia.

Una de las tantas vistas del templo Kek Lok Si

Otra perspectiva del templo Kek Lok Si

Diferente rincón del templo Kek Lok Si

Ya de madrugada, en la escalera del hostel, escuché un acento imposible de confundir. Leonardo, argentino, y Lorena, peruana. Él era de Larroudé, en el sur cordobés. Yo había crecido a cuarenta kilómetros de allí. Dos pueblos mínimos unidos por el azar en Georgetown. Lorena repetía entre carcajadas: «No puede ser». Y cada risa confirmaba la paradoja: el azar había decidido escribir un chiste geográfico con nosotros como protagonistas. La casualidad me golpeó con una fuerza absurda, recordándome que el mundo no es un sistema de coordenadas, sino un tejido de encuentros improbables.

Mi plan inicial era quedarme dos noches. Poulin me detuvo con su economía de palabras: «El gran festejo es el sábado». Era lunes. Extendí la estadía. Esa semana fue paréntesis: mañanas de escritura lenta, tardes de té helado, caminatas por callejones donde el tiempo parecía suspendido. Descubrí una playa sin turistas: pescadores reparando redes, niños jugando con cáscaras de coco, un pollo asado compartido con generosidad desarmante. Subí a un mirador: Penang tendida entre mar y montaña, un mosaico irregular de techos y árboles que respiraba en silencio. En esa pausa obligada, mi propia prisa por “verlo todo” empezó a desmoronarse. Penang me enseñó a medir el tiempo no en monumentos tachados, sino en momentos absorbidos por completo.

Otro rincón del templo Kek Lok Si

Distinto sector del complejo budista

El templo, bajo otra luz

La víspera del festejo la caminé con Nurray, mitad alemana mitad turca. La ciudad se desplegaba en recogimiento: templos abiertos, velas encendidas, columnas de incienso ascendiendo como plegarias. En Argentina, la víspera significa estruendo; aquí era espera serena. La verdadera fuerza residía en esa quietud compartida. Me sorprendí anhelando el silencio colectivo, la promesa contenida. Me descubrí buscando hondura más que impacto.

El día grande comenzó con discursos políticos interminables. Luego, las calles se transformaron en escenario: dragones de seda en movimiento, músicos con instrumentos ancestrales, niños pintados de rojo y oro. El Año de la Serpiente, símbolo de introspección y transformación, se anunciaba con tambores que hacían vibrar el suelo. Era la ciudad celebrándose en todos sus registros, con una intensidad que no admitía distancia. Ya no era un espectador. Estaba dentro del cuadro. Canté sin conocer las palabras, seguí el compás sin haber aprendido los pasos. La felicidad, comprendí, es un ritmo al que uno se suma.

Mural emblemático: dos niños sobre una bicicleta en las calles de George Town

Arte urbano: niño intentando alcanzar una ventana desde una silla

Niño sobre una motocicleta: una de las pinturas más fotografiadas de Penang

Bonus track: Thaipusam

Semanas más tarde regresé a Penang. Poulin, con su taza caliente, apenas levantó la vista: «Hoy es Thaipusam». Salí sin mapa, guiado por tambores y cánticos. La procesión era un río humano: carros con deidades recubiertas de flores, hombres con la dermis atravesada por agujas, mujeres entonando plegarias con los párpados cerrados. Penang es uno de los epicentros globales de esta festividad hindú —comparable solo con Batu Caves en Kuala Lumpur—, donde la comunidad tamil convierte la fe en resistencia cultural. Cada gota de sangre y sudor era un lenguaje ancestral que gritaba: «seguimos aquí». En una esquina, los cocos se estrellaban contra el asfalto sin pausa. Un hombre me vio observar: «Es el ego. Lo rompés y se lo das a Murugan».

Tomé uno. Lo lancé. El chasquido húmedo liberó un aroma terroso y dulce. El suelo estaba cubierto de leche derramada y fragmentos relucientes, desplazados hacia los bordes como restos sagrados. No hubo revelación mística, sino una quietud inesperada. En el acto de quebrar algo para ofrecerlo, percibí una liberación mínima y concreta. Vi a un niño sosteniendo una bandeja de frutas con la solemnidad de quien carga un universo. El aire estaba saturado de alcanfor, transpiración y flores machacadas. Thaipusam era trance colectivo, devoción transformada en cuerpo tensionado, cansancio vuelto plegaria. Y yo, en medio de todo, me descubrí parte de esa corriente.

Calles de Penang: arquitectura colonial entre comercios y vida diaria

Mezquita Kapitan Keling, uno de los templos más importantes de George Town

Clan Jetties: casas flotantes del barrio chino de Penang

Epílogo

Penang es un cruce de tiempos, credos y colores que conviven en tensión viva. Llevo algo de ella conmigo: la aceptación del caos como orden alternativo, el valor de la pausa, la confianza en el azar significativo. Esta ciudad se incorpora a quien la camina. Me transformó en sus detalles: en la forma en que ahora dejo que las conversaciones fluyan sin agenda, en cómo valoro el silencio compartido tanto como la palabra, en la certeza de que las fronteras más importantes están en la disposición de uno a romper su propio coco. Me fui de Penang con una pregunta más grande y hermosa: ¿qué otra cosa podría ser el mundo, sino este milagro de encuentros improbables y quietudes resonantes?

Niños y dragones: colores y símbolos del Año Nuevo Chino en Penang

Danza tradicional en plena calle durante el Año Nuevo Chino

Vestidos, musica e instrumentos: otra cara de las celebraciones chinas en Penang

Ritmo en las calles: timbales, niñas curiosas y energía festiva

Conexión cultural: músico hindú y sonidos tradicionales en Penang

Sobre la multitud: devoción y color en el corazón del festejo