Chiapas: Corazón Indígena

Prólogo: Chiapas, el corazón indómito

No puedo fijar el instante exacto en que Chiapas se volvió un territorio íntimo para mí. Tal vez ocurrió en un amanecer en San Cristóbal, cuando la neblina descendía como un velo arcaico sobre las montañas, o quizá más adentro, en la Selva Lacandona, donde el silencio adquiere textura y ocupa todo el espacio. No fue una epifanía aislada, sino un murmullo que se instaló en el cuerpo como el humo del copal durante una ceremonia tsotsil: lento, inevitable, profundo.

Si Perú es la patria emocional a la que siempre deseo regresar, Chiapas es el secreto que prefiero resguardar. No se trata únicamente de paisajes, ruinas o sabores —aunque los posea todos y los despliegue con generosidad—, sino de una vibración irrepetible. Aquí el estruendo de una cascada en el cañón del Sumidero convive con la bendición susurrada de una anciana tojolabal. La tierra no ofrece concesiones fáciles: primero desafía, después se entrega, y en ese gesto transforma.

No es solo geografía de extremos: selvas que respiran como animales dormidos, mercados donde los colores son gritos, comunidades mayas que sostienen el tiempo con tramas subterráneas. Es también la memoria que se rehúsa a extinguirse. En los tejidos hay rebeldía, en las miradas hay dignidad, en las palabras hay una sabiduría que prescinde de explicaciones. Chiapas es donde la modernidad tropieza con la raíz profunda de América, y se queda corta.

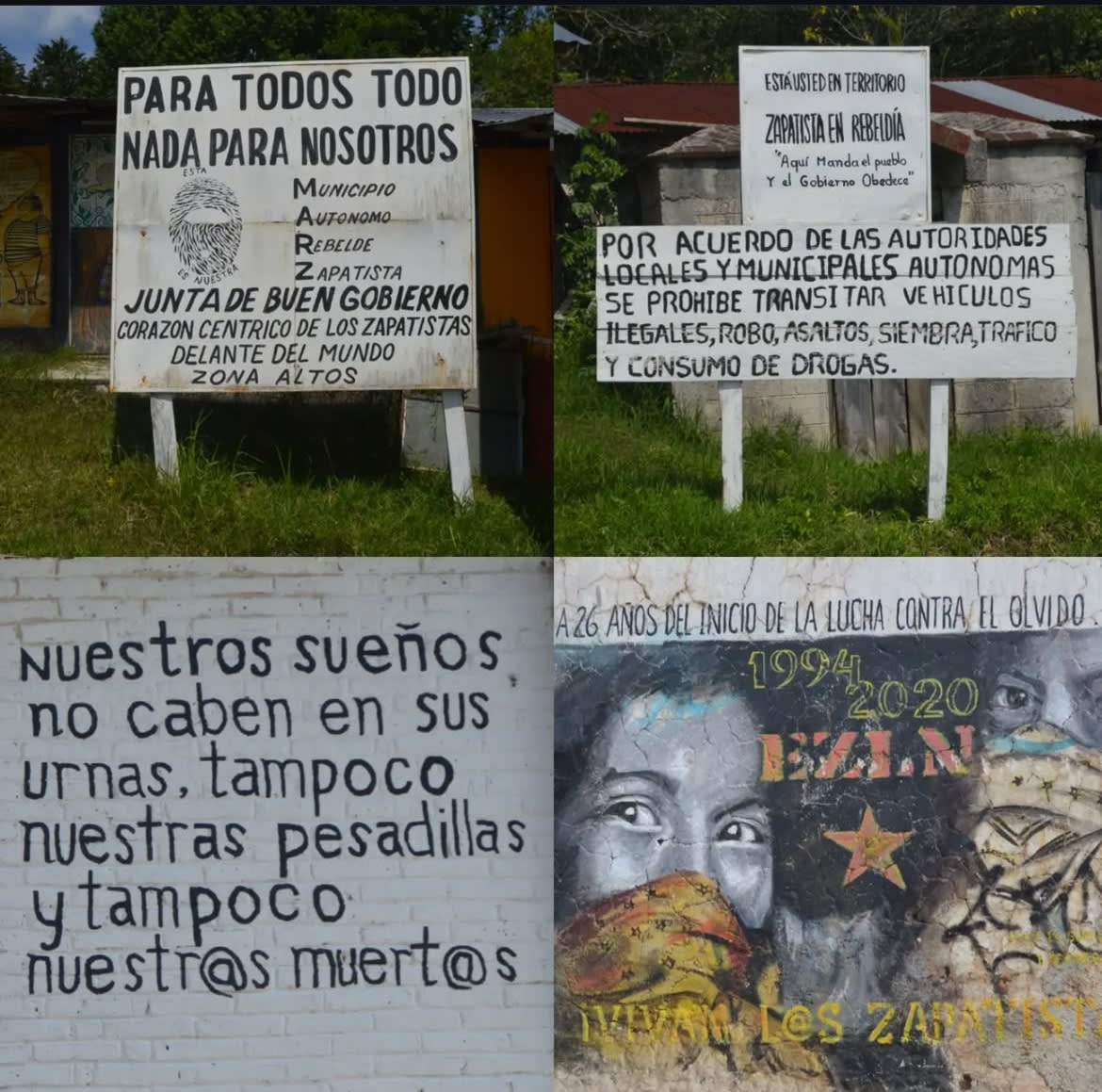

Es además cuna de insurgencia. De frases que arden como brasas secas, de pasamontañas que no ocultan, sino que revelan. Aquí emergió uno de los gritos más poéticos y radicales de América Latina: el zapatismo. No como reliquia armada, sino como proyecto vivo de autonomía y dignidad. Los caracoles zapatistas resuenan como tambores colectivos en medio de la selva, recordándonos que otro mundo no es promesa futura: ya se está ensayando.

Escribo este prólogo como quien abre la puerta de una casa en la que fue feliz. No para explicar lo inexplicable, sino para invitar a caminar un fragmento de esa experiencia. Chiapas no se reduce en relatos, se despliega en pasos, en voces, en presencias. Este texto no busca definirlo —sería un error desde la primera línea—, solo compartir destellos de un viaje que se sintió como reencuentro con algo más antiguo que yo mismo.

Y así se abre esta travesía por el sur indómito, el sur místico, el sur que habla con voz propia. No esperes una guía. Esto es una ofrenda.

Palenque

El trayecto hacia Palenque comenzó con la promesa de un día largo y exigente. Madrugué con la sensación de que algo irrepetible me esperaba, aunque aún no sabía en qué forma llegaría. El itinerario estaba marcado: Agua Azul, Misol-Ha y, como culminación, la ciudad sagrada de los mayas.

La primera escala fue Agua Azul, un conjunto de cascadas que parecían inventadas por un pintor en trance. El torrente descendía en escalones, desplegando gamas de turquesa y cobalto que parecían alterar la percepción. El río Xanil se precipitaba sobre caliza impregnada de minerales, y ese encuentro químico regalaba un color que parecía ajeno al mundo conocido. La espuma formaba coronas blancas entre la canopia, donde chicharras y aves armaban una sinfonía en paralelo.

Allí ocurrió lo inesperado: un panal de abejas enormes se desplomó desde lo alto de un árbol. En segundos, el aire se transformó en un enjambre desquiciado. Turistas y viajeros arrojamos mochilas, billeteras y teléfonos al suelo para lanzarnos al agua sin pensarlo. Fue un acto instintivo, casi cómico en su desesperación. Cuando la tormenta de zumbidos pasó, emergí empapado, sin ropa seca pero con la certeza de haber ganado una anécdota que ningún folleto turístico podría prever. Un puesto improvisado de ropa me devolvió al camino, vestido de urgencia y aún riendo.

La segunda parada fue Misol-Ha. Desde treinta metros de altura, una única caída descendía con la elegancia de un tapiz líquido. La fuerza del torrente era hipnótica, pero lo más sobrecogedor era caminar detrás de él: un sendero húmedo llevaba a una galería natural donde el agua se volvía muro translúcido y la bruma cubría todo. El sonido, filtrado por la roca, se volvía grave, casi ritual. Seguí un poco más hasta una caverna oscura donde el agua corría entre piedras y murmullos. Era una experiencia completa: piel, oído, vista, todo convocado en un mismo instante.

El trayecto en carretera fue otra clase de prueba. El camino se enroscaba entre montañas, con pozos y curvas cerradas. El conductor manejaba con brusquedad, como si corriera contra el tiempo. Cada frenazo nos recordaba que la aventura no solo estaba en las cascadas, sino también en el trayecto. Más que un traslado, fue un recordatorio de que Chiapas no concede nada sin exigir resistencia.

Al fin apareció Palenque, envuelta en calor sofocante y en la penumbra dorada del atardecer. Avanzar entre sus templos fue entrar en un territorio donde la selva y la piedra se confunden. Los edificios parecen haber sido devorados y devueltos por la vegetación: raíces abrazando muros, ceibas surgiendo entre escaleras, lianas descendiendo como cortinas.

El Templo de las Inscripciones, tumba de Pakal el Grande, se erguía como un libro abierto en piedra. No era solo arquitectura: era calendario, genealogía y cosmos tallado en bloques. El Palacio, con sus corredores, patios y la torre de observación, desplegaba un orden ceremonial cargado de símbolos. Cada rincón parecía guardar un eco: tambores lejanos, plegarias, humo ascendiendo.

Vista panorámica de Palenque

Otra vista de Palenque

Yo en Palenque con las ruinas de fondo

Cerca del sitio, los lacandones, descendientes de los antiguos mayas, mantienen túnicas blancas y relatos que vinculan cada árbol con un espíritu. Hablar con ellos es percibir otra temporalidad, donde los dioses del monte siguen presentes y el bosque no es paisaje, sino interlocutor.

Regresé a San Cristóbal de madrugada, molido por los kilómetros y sacudido por los baches. El cansancio físico era total, pero dentro quedaba una serenidad extraña, como si la selva me hubiera compartido un secreto reservado. Agua Azul, Misol-Ha y Palenque no fueron postales: fueron portales. Pasajes que atraviesan al viajero.

Bonus Track: Palenque y la tumba de Pakal

En 1952, el arqueólogo mexicano Alberto Ruz Lhuillier descubrió un pasaje oculto dentro del Templo de las Inscripciones. Piedra por piedra, desenterró una escalera sellada durante más de mil años. El aire enrarecido y el polvo espeso acompañaban cada descenso hasta llegar a una cámara funeraria que parecía intacta. Allí yacía K’inich Janaab’ Pakal, el gran gobernante de Palenque.

El sarcófago, cubierto por una losa monumental de piedra caliza, mostraba una de las imágenes más debatidas del mundo maya. En ella, Pakal aparece descendiendo al inframundo y renaciendo como parte del ciclo cósmico, rodeado de símbolos celestes. Para los arqueólogos, es un relato mitológico de muerte y regeneración. Para los amantes de teorías marginales, es la representación de un astronauta en una nave espacial.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que el hallazgo transformó el conocimiento sobre la civilización maya. No solo reveló la grandeza artística y simbólica de Palenque, sino también el refinado vínculo entre poder político, religión y astronomía. Hoy, frente a esas piedras que aún conservan huellas de pigmentos, uno entiende que Palenque no fue un conjunto de ruinas: fue un laboratorio de cosmos y poder, una ciudad que aún dialoga con quienes se animan a escucharla.

San Cristóbal de las Casas: Donde comienza la eternidad

Llegar a San Cristóbal de las Casas fue entrar en un valle cubierto de neblina persistente. El frío se clavaba en la cara y cada paso sobre el empedrado húmedo hacía eco entre paredes antiguas. El aire mezclaba humo de leña, el tueste áspero del café y la humedad de montaña. Las fachadas coloniales se mantenían firmes, surcadas por el tiempo. En las plazas, ancianos conversaban en tzotzil mientras colectivos atravesaban el centro con estrépito. Mochileros con mapas doblados se perdían en callejones en busca de hostales. Todo se superponía: procesiones con santos cargados a pulso, guitarristas callejeros con boleros gastados, vendedores ambulantes que ofrecían bufandas tejidas junto a tacos recién armados.

El mercado de Santo Domingo mostraba la ciudad sin filtros. En los puestos, pollos colgaban de ganchos oxidados, abiertos por el cuello; moscas zumbaban sobre la carne y el choque de cuchillos contra la madera marcaba la escena. El suelo estaba mojado por agua, sangre y cáscaras. A pocos pasos, pirámides de mangos brillaban bajo lonas plásticas, sacos de café todavía húmedo esperaban comprador, especias teñían las manos de naranja y rojo, bolsas se agitaban con el viento. El olor cambiaba cada metro: dulce en la zona de frutas, áspero en la de carnes, tostado en la de granos. Comprar era negociación áspera: miradas largas, silencios calculados, billetes arrugados extendidos con cautela. Allí la vida se sostenía en cada intercambio directo.

En medio de esa dinámica apareció Doña Lupita. Volvía con bidones de agua, respirando con dificultad, un tubo plástico en la nariz que marcaba cada inhalación. La ayudé hasta su tiendita y al llegar me detuvo con un gesto: “¿Tienes tiempo, hijo?”. Me ofreció asiento, sirvió café y habló sin rodeos: “Cuando vinieron los militares nos sacaron de la tierra de mi padre. Tuvimos que movernos. Mi marido murió pronto. Quedé con seis hijos. Nadie te espera; tenés que aprender a sostenerte en silencio”. Conversamos sobre comida, lengua, religión, política. El domingo me invitó a almorzar en su casa: la mesa estaba llena de tamales y tacos preparados con paciencia. Sus hijos la atendían con ternura firme y, cuando quise lavar los platos, recibí su sentencia: “Usted es invitado, usted no lava nada”. Ese instante me enseñó que el respeto se aprende con actos cotidianos, no con discursos.

Una tarde cometí un error que todavía recuerdo: bebí del grifo. Bastaron pocas horas para que la fiebre y el vómito me dejaran en cama, el cuerpo pesado, incapaz de moverse. Chiapas carga una de las corrientes más contaminadas del mundo, y yo, con ingenuidad, la probé. Ese descuido marcó mi viaje: viajar también es exponerse a lo que hiere, no solo a lo que deslumbra. Días después, cuando pude volver a caminar por las calles, la ciudad me mostró otra cara: la que se ilumina al caer la tarde y no concede tregua en su vitalidad.

Niños en las calles de San Cristóbal

Iglesia de Guadalupe

Vistas de San Cristóbal

Desde los miradores, las luces subían por los cerros como un reguero desordenado. En el centro, cafés con murales políticos reunían mochileros que discutían sobre utopías, mientras a pocos metros marimbas animaban plazas comunitarias. En una misma calle se escuchaba rock en un sótano húmedo y rezos en un templo barroco. Nada buscaba armonía: las capas convivían con fricción inevitable.

San Cristóbal es mi ciudad favorita en el mundo. Ningún otro lugar me ha dado la certeza de pertenecer sin pertenecer. Lo supe en la mesa de Lupita, cuando me prohibieron lavar los platos; lo confirmé en los pasillos del mercado, oliendo café húmedo junto a carne expuesta; lo sentí en un banco frío de la plaza, escuchando voces en tzotzil mezcladas con español. Para México, la ciudad revela lo que no siempre se quiere mirar: la fuerza de sus pueblos originarios, la tensión con el turismo, la pregunta por la dignidad repartida de manera desigual. Para Chiapas, San Cristóbal concentra la convergencia: los pueblos de montaña, los discursos políticos, los rituales, los migrantes y los visitantes, todos atrapados en el mismo espacio.

Entonces aparecen certezas que incomodan. Un país que se proclama moderno mientras comunidades cargan bidones contaminados revela su contradicción más profunda. Los hijos de Lupita crecen en la encrucijada entre el campo, la escuela y la migración. Los rituales más íntimos se exhiben como producto turístico. Y México, si quiere entenderse, deberá escuchar las lenguas que todavía ordenan la vida en estas montañas.

Salir de San Cristóbal dejó un aprendizaje irrebatible: esta ciudad no busca agradar ni simplificar su identidad. Se impone con crudeza, obliga a aceptar sus tensiones y permanece porque lo cotidiano aquí nunca es rutina.

Bonus: la larga noche de los 500 años

San Cristóbal también fue escenario de un hecho que marcó la historia reciente de México. El 1° de enero de 1994, mientras el gobierno festejaba el ingreso al Tratado de Libre Comercio, los zapatistas ocuparon la ciudad para declarar que la larga noche de los quinientos años debía terminar. Aquella consigna resumía siglos de despojo: tierras arrebatadas, comunidades condenadas a la marginación, mujeres invisibilizadas, lenguas empujadas al silencio.

El levantamiento llevaba años gestándose en las montañas chiapanecas, alimentado por la memoria campesina y el nombre de Emiliano Zapata como estandarte. Ese primero de enero apareció el Subcomandante Marcos con pasamontañas y pipa, no como caudillo sino como vocero. Su palabra era el eco de los pueblos tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles y zoques que habían decidido decir basta.

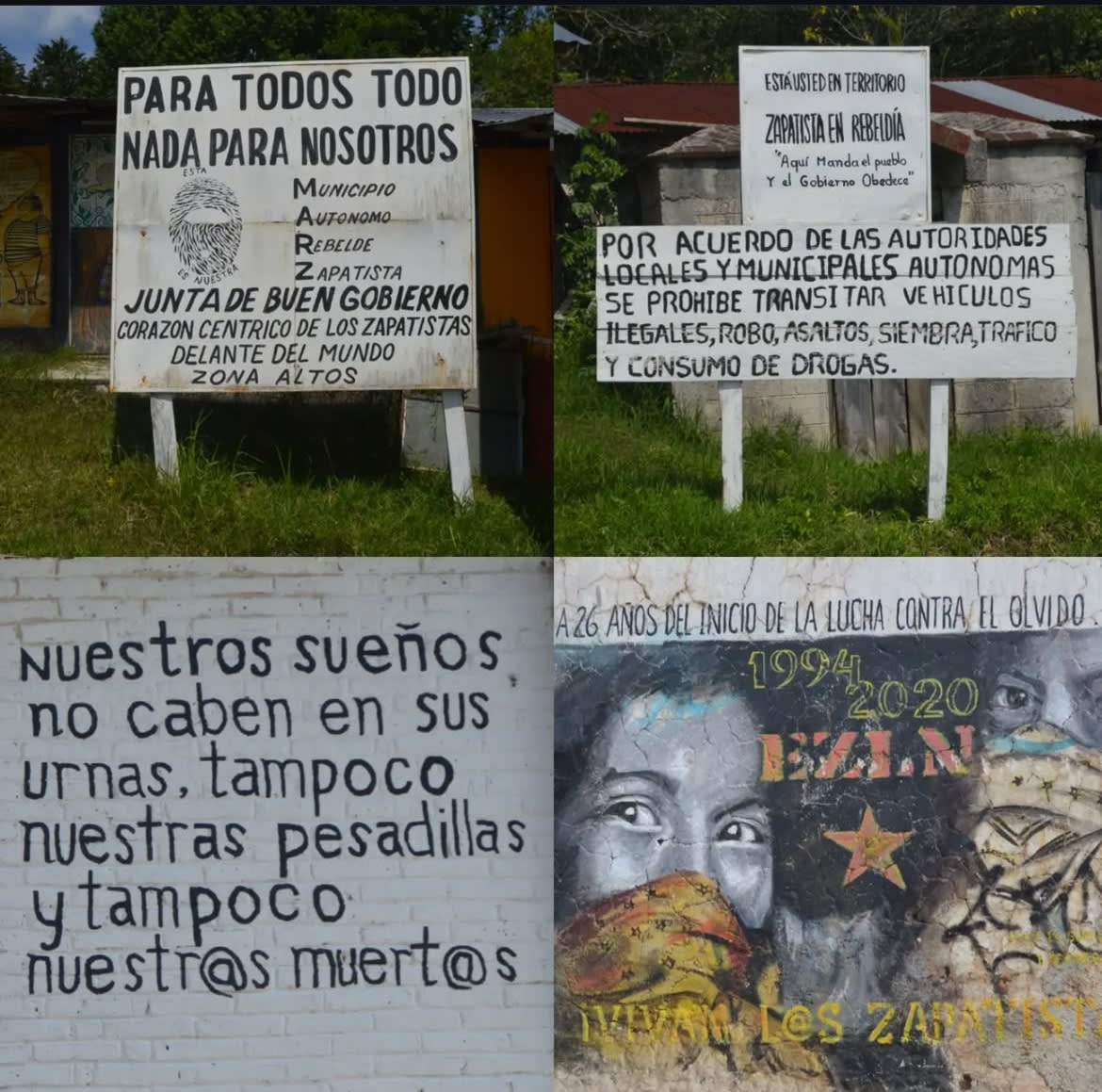

La insurrección exhibió lo que el Estado ocultaba: que en pleno final del siglo XX millones de mexicanos vivían bajo condiciones coloniales. No fue un triunfo militar, pero sí político y ético. Los Acuerdos de San Andrés en 1996, aunque traicionados por los gobiernos, dejaron constancia escrita de la legitimidad de esas demandas. Desde entonces, los Caracoles zapatistas encarnaron la autonomía como respuesta: murales, escuelas, asambleas, clínicas, un entramado construido desde abajo para demostrar que otra manera de vivir en comunidad no solo era posible, ya estaba en marcha.

El Chiflón

Después de una noche rota por apenas cuatro horas de sueño, abordé una trafic local rumbo al Chiflón. El cansancio se borró en cuanto se mostró el cauce esmeralda del San Vicente. El agua bajaba con prisa, quebrando la roca en escalones sucesivos, y la claridad del caudal obligaba a seguirlo con la mirada, como si condujera a otro mundo.

El sendero avanzaba siempre junto al estruendo. El calor era feroz, más de cuarenta grados apretaban la piel como un peso añadido. Primero apareció El Suspiro, mínima y elegante; luego Ala de Ángel, amplia y vertical; después Velo de Novia, un golpe descomunal que llenaba el aire de rocío y humedecía la ropa de todos. Muchos se detenían ahí, pero un tzotzil en el hostal me había dicho: “Seguí un poco más, lo mejor está arriba”.

Obedecí. La senda se empinó hasta morder las piernas y el sudor corrió sin tregua. Arriba, la recompensa: una caída oblicua terminaba en una pileta de un celeste imposible, rodeada de follaje apretado y aves frenéticas en su canto. Me quedé inmóvil más de una hora, hipnotizado por ese estanque que no aparecía en ninguna guía y que parecía guardarse para quienes aceptaran el esfuerzo.

Cascada El Chiflón

Otra cascada en El Chiflón

Panorámica de las cascadas El Chiflón

Por la tarde, el paisaje cambió. Llegué a los lagos de Montebello, justo en la frontera con Guatemala. El aire era más frío, el entorno más sereno. Lagunas con tonos distintos se sucedían una tras otra: una clara hasta mostrar el fondo, otra oscura y mineral, otra turquesa bajo los pinos. Algunas con barcas de remos tallados a mano, otras escondidas tras veredas estrechas. El silencio era tan denso que parecía contener la respiración de quienes habían habitado esas orillas antes.

El regreso fue duro. El conductor aceleraba en curvas imposibles, esquivaba pozos sin dejar el teléfono y convertía el trayecto en una prueba de resistencia. Bajé cansado, con la certeza de que en Chiapas la belleza siempre viene acompañada de caminos difíciles.

San Juan Chamula

Me había quedado un par de días más en San Cristóbal de las Casas. Después de El Chiflón y Palenque, buscaba un respiro sin sentir que desperdiciaba el tiempo. Elegí Chiapa de Corzo, no por la ciudad en sí —me advirtieron que el calor se volvía insoportable— sino por el Cañón del Sumidero. Allí el río Grijalva se abre paso en un tajo descomunal: paredes de más de mil metros encajonan las aguas y convierten el trayecto en un corredor entre mundos. El guía relataba en voz baja la historia de los chiapanecas que, acorralados por los españoles, se lanzaron al abismo antes que rendirse. Ese eco mezclado con el vuelo de zopilotes dio al recorrido un tono de duelo antiguo, como si la herida siguiera abierta.

Con esa intensidad todavía presente, partimos hacia San Juan Chamula. Éramos cuatro visitantes: dos australianos empeñados en buscar cerveza, una joven de Guadalajara y yo. Nuestro acompañante manejaba con calma y conocía cada esquina del lugar.

La primera parada fue el cementerio: una explanada abierta con cruces de madera pintadas según la edad del difunto. Blanco para niños, azul para adultos, negro para ancianos. El sitio carecía de mármol y esculturas: era pura tierra, madera y quietud. El guía explicó que la cruz en la tradición maya antecede al cristianismo europeo: representa los cuatro puntos cardinales y su vínculo con el cosmos. En un instante se quebraba el monopolio del símbolo religioso europeo.

A unas cuadras estaba la cárcel comunitaria, vacía ese día. Quien conducía contaba que Chamula tiene más de 250 mil habitantes, pero el delito es raro y la justicia se ejerce en público: sanciones cortas, visibles, sin tribunales externos. Un ejemplo: un hombre preso tres días por manosear a una mujer borracho. Allí las normas se cumplen con firmeza.

La iglesia fue el centro de la visita. Por fuera, fachada colonial. Por dentro, otro mundo. El suelo cubierto de ramas de pino, el aire cargado de humo y cera. Mujeres tsotsiles arrodilladas ante figuras que ya no eran santos católicos: la virgen transformada en símbolo del maíz, San Juan asociado a la serpiente, un Cristo que protege del mal de ojo más que de los pecados. En lugar de bancos y sermones, había rezos murmurados en tsotsil, miles de velas alineadas, ofrendas de refrescos, y una calma densa atravesada por estallidos de cohetes afuera. Allí la Biblia había sido desarmada y vuelta a armar bajo otro código.

Quise tomar una foto, pero apenas encendí la cámara un guardia se acercó y me recordó que estaba prohibido. Guardé el aparato. Minutos después, el guía me llamó con un gesto hacia un rincón. Un chamán, vestido con piel de oveja y listones de colores, recitaba oraciones frente a una estatua. Detrás de él, tres mujeres sostenían velas y una gallina. Tras varios minutos de cánticos, el chamán alzó el ave y le quebró el cuello con un gesto tajante. Nadie se inmutó. La quietud que siguió era absoluta.

El chamán se situó frente a la estatua con la calma de quien repite un trabajo aprendido desde niño. Sus manos, curtidas, trazaron gestos antiguos: sahumerios, invocaciones en tsotsil, el hueco breve de un tambor que marcaba el ritmo del rito. Las mujeres detrás sostenían la gallina como quien sujeta un talismán vivo; el animal chilló apenas, luego quedó contenido en la mano del guía ceremonial. El momento no tenía ese furor teatral que imaginan los forasteros: era precisión, economía de movimiento, una coreografía de eficacia milenaria. Al alzarla, el chamán pronunció nombres, fechas, lugares; hablaba la tragedia de una familia con la misma voz con que se habla una lista de cuentas. Con un movimiento seco, la quebró en la nuca. La sangre no fue espectáculo, fue lenguaje: una ofrenda que atraviesa el rito y queda enterrada en el sitio donde la muerte ocurrió, para sostener la memoria y disipar la mala suerte.

Cementerio de San Juan Chamula.

Vista panorámica de San Juan Chamula.

Iglesia de Zinacantán, Chiapas.

Lo que observé escapaba a la categoría de “lo exótico que hay que ver”: era un procedimiento íntimo y colectivo. La comunidad convocaba a sus ancestros, nombraba los nombres que la historia quiso borrar y, mediante ese sacrificio, devolvía sentido y continuidad a una vida rota por la pérdida. Nadie aplaudió, nadie posó: hubo momentánea densidad, respiración contenida, y luego la gente retomó su lugar con la naturalidad de quien entiende que esos gestos reparan el mundo real, no la mirada del turista.

De regreso pasamos por Zinacantán. El guía me llevó a una escuela primaria donde las clases se daban en tsotsil y en español. Los niños saludaban con entusiasmo, curiosos y atentos. Luego entramos en un telar comunitario atendido por ancianas que tejían en silencio, sin mirar a los visitantes. Me aclaró que no era descortesía, sino desconfianza aprendida en décadas de abusos. Nadie está obligado a recibir con sonrisas a quienes llegan de afuera.

En el camino de vuelta, nuestro acompañante habló de cómo el catolicismo y el mercado intentaron arrancar a su gente de las raíces: falsas promesas, migración forzada, costumbres quebradas. “Aquí seguimos —dijo—, aunque quieran borrarnos.”

Bonus: la reconversión de la iglesia

La iglesia de San Juan Chamula no es un templo católico en uso; es la prueba de cómo una comunidad puede apropiarse de la arquitectura del conquistador y transformarla en espacio propio. Lo que desde fuera parece herencia colonial, por dentro se convierte en otra cosa: la reconversión de símbolos impuestos en una religión maya viva. Las estatuas de santos se volvieron guardianes del maíz, de la lluvia, de la fertilidad. La cruz, que en el dogma cristiano es martirio, aquí funciona como brújula cósmica. Las velas, el pox, los animales sacrificados, todo responde a una lógica anterior y más honda que la evangelización.

Lejos de ser folclore para la mirada externa, constituye un sistema de creencias que sobrevivió siglos y se rehizo en secreto hasta reclamar su lugar en público. Entrar a esa iglesia es presenciar la revancha cultural de una gente: lo que llegó como herramienta de sometimiento fue absorbido y devuelto como afirmación identitaria.

La conquista fue robo, violencia y despojo. La Iglesia legitimó la espada y bendijo la expoliación. Esa herencia dejó comunidades fracturadas, tierras robadas y lenguas heridas. Y sin embargo, aquí están los tsotsiles: duros como cemento, sosteniendo su mundo con la misma firmeza con la que tejen, rezan y sancionan. No se inclinan ante el recuerdo de la cruz impuesta; la doblaron a su favor y la transformaron en brújula propia.

Entrar en San Juan Chamula es entender que hay habitantes que nunca se rindieron. Siguen luchando con la paciencia de las montañas, con la certeza de que ninguna conquista puede arrancar de raíz lo que ellos sostienen desde hace siglos.

Caracol Zapatista Oventic

¡Viva México, cabrones!

No fue un brindis de cantina ni una frase hueca. Era un eco que parecía salir de las montañas, un rugido que anunciaba que ahí, en Oventic, se respira un país distinto. Espacios donde lo que calla dice tanto como lo que habla, donde la tierra conserva memorias y cada gesto público pesa como un convenio. Oventic es uno de esos sitios. Para entenderlo hace falta traer historia propia, no la que imprimen los libros de texto, sino la memoria de quienes decidieron no dejarse borrar y empezaron a trabajar otro porvenir desde abajo.

El zapatismo surge de una doble herida y una decisión: la herida del despojo y la decisión de exigir justicia. Esa genealogía pasa por Emiliano Zapata y su grito de “¡Tierra y libertad!”. Cuando el campo fue apropiado por unos pocos, la idea de devolver la tierra a quien la labra no murió: quedó como un hilo subterráneo que volvería a tensarse en las montañas del sureste.

En 1994, con la entrada del Tratado de Libre Comercio y el país girando de lleno hacia el mercado, comunidades marginadas dijeron: basta. Aquella madrugada del 1° de enero, hombres y mujeres encapuchados ocuparon espacios públicos para dar voz a demandas que nadie escuchaba. Nació el EZLN. No vino a aspirar cargos; vino a reclamar vida digna. Sus instrumentos no fueron sólo armas: fueron comunicados, largas cartas, asambleas y la capacidad de convertir la palabra en práctica colectiva.

Una figura tomó pronto visibilidad en medio de ese movimiento: el Subcomandante Marcos (luego Galeano). Periodista por oficio y combatiente por convicción, articuló con lenguaje literario y directo la queja de las comunidades y tradujo su rabia en pensamiento público. Insistía, sin embargo, en esto: la dirección era colectiva; el centro eran las bases. “El líder es el pueblo”, repetía.

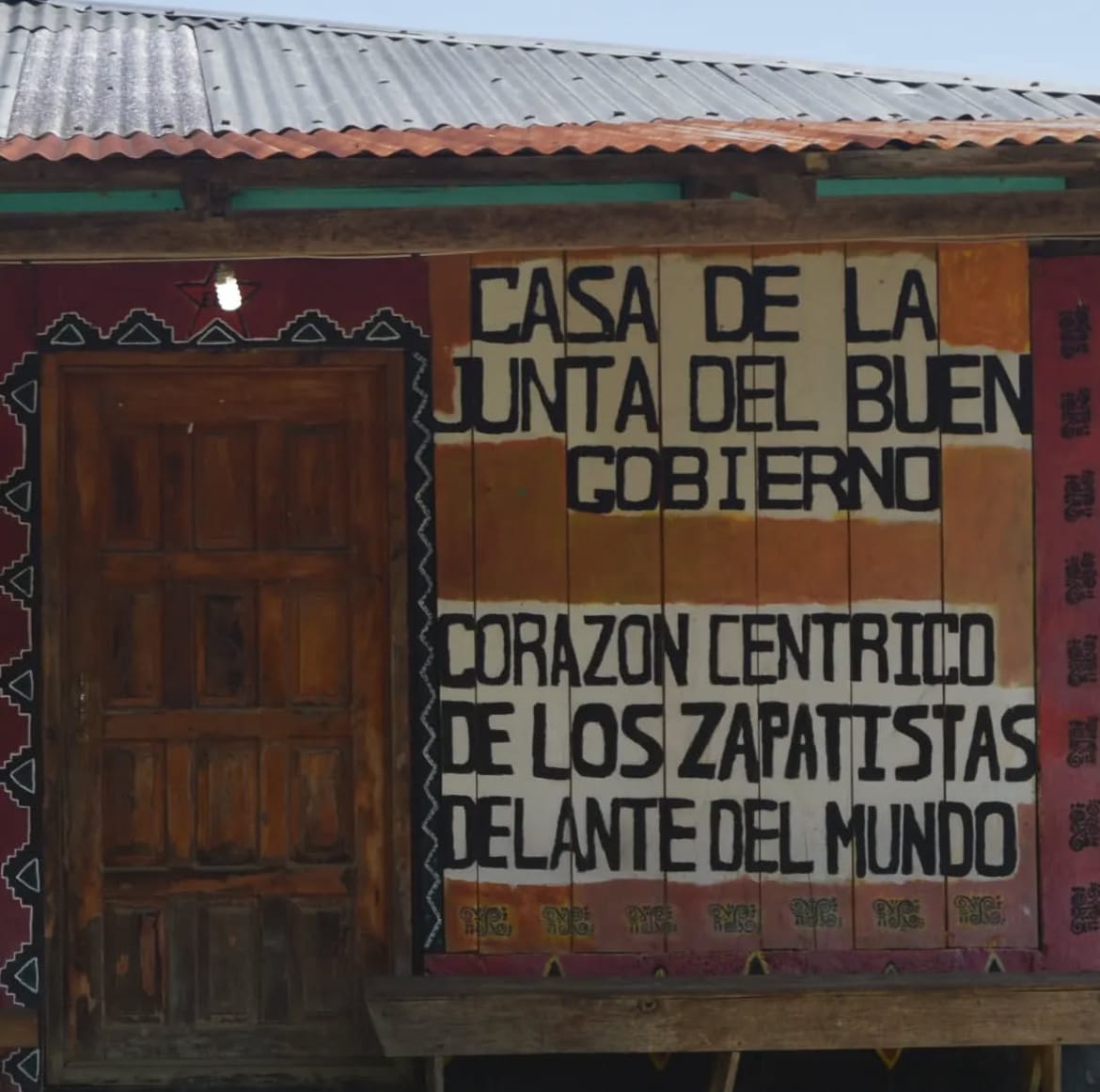

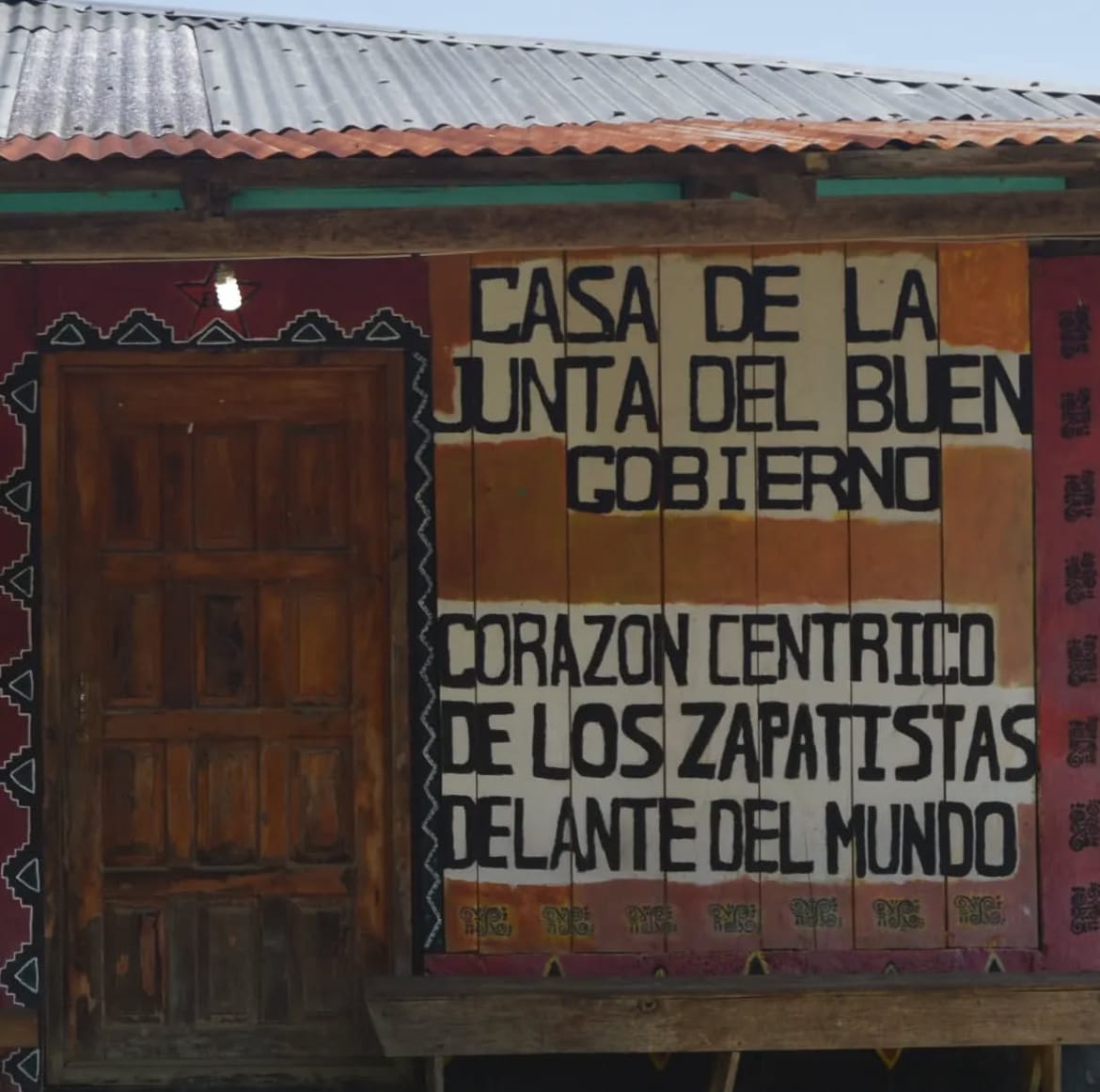

De la insurgencia brotó un programa de vida: salud propia, educación propia, gobierno propio. Nacieron los Caracoles —espacios administrativos y políticos que funcionan como nodo entre las comunidades— y en su seno las Juntas de Buen Gobierno: órganos electos por consenso, con mandatos rotativos y responsabilidad pública. La idea no era edificar jerarquías sino mantener la decisión en manos del colectivo.

Allí donde caminé vi concreciones: escuelas bilingües con pizarras llenas de notas en tsotsil y español; una clínica donde el aroma del jabón común y de las plantas medicinales se mezclaba en la sala de curaciones; cooperativas que compartían hornos y almacenes; proyectos de mujeres que llevaban en carteles y libretas una agenda de derechos. Las compañeras —organizadoras, educadoras, médicas, cuidadoras— son columna de esa arquitectura social: su protagonismo es práctica cotidiana, no consigna.

El viaje personal que me trajo hasta ahí fue azaroso. En Costa Rica conocí a Patrice, que vivía en San Cristóbal; ella abrió la puerta de su casa y me dijo: “Vení cuando puedas.” Los planes cambiaron por huracanes y lluvias, pero al final me planté en la oficina del EZLN en San Cris. La respuesta inicial fue prudente: las visitas estaban restringidas por protocolos. Insistí, pregunté en el mercado, y finalmente una combi me dejó en la entrada del Caracol.

La recepción fue estricta y tranquila a la vez: revisión de documentos, espera, un formulario y la decisión de la Junta. Nada se concede por inercia. Cuando me autorizaron, el trayecto por los pasillos comunicó una estética sobria: casas de adobe pintadas a brochazos, oficinas de administración sin logos, huertos comunales con letreros escritos a mano.

Oficina de mujeres por la dignidad en Oventic.

Junta del buen gobierno en Oventic.

Mural zapatista en Oventic: "Lento pero avanzo".

En la oficina de Mujeres por la Dignidad vi carteles con demandas y con metas: alfabetizar en lengua originaria, formar parteras, sostener huertos. Una pared mostraba nombres de compañeras que habían asumido responsabilidades públicas; otra colgaba recortes de acuerdos. El lenguaje allí era directo y material: no promesas, sino planes con pasos concretos.

Entré a dos aulas. En primaria, la maestra corregía en dos colores: una palabra en español, la misma palabra en tsotsil al lado. En secundaria, adolescentes discutían la guerra entre Rusia y Ucrania con argumentos, fuentes y preguntas que los deshicieron como observador: eran jóvenes que aprendían a pensar en voz alta, sin traducción ideológica. Vi libretas cosidas a mano, tinta corrida, márgenes con el sello de la escuela. Esa presencia pedagógica era política en acto.

Antes de la comida presencié una pequeña asamblea comunitaria en la plazoleta: un círculo de sillas, manos que pedían la palabra con calma y un moderador que marcaba tiempos. Habló primero una anciana que pidió prioridad para el pozo comunitario; habló luego un joven que presentó un informe de seguridad. El método fue de escucha, pregunta breve, y elevación a consenso: cuando se decidió, se contaron manos con cuidado, y la decisión se anotó en la libreta común. Fue lento y sólido: la asamblea no es teatro, es mecanismo.

El manifiesto

Ese día, junto con la práctica viva de la asamblea, volvieron a mi memoria textos fundacionales. El zapatismo se sabe heredero de viejas proclamas —incluido un manifiesto en náhuatl atribuido a Emiliano Zapata—, pero lo que resonaba con más fuerza era el comunicado del Subcomandante Marcos del 1° de enero de 1996. Lo comparto íntegro aquí porque suena como si hubiera sido escrito para ese mismo instante:

Al pueblo de México:

A los pueblos y gobiernos del mundo:

Hermanos:

No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.

Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada.

Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos.

Nuestra lucha es por el hambre, y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos.

Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.

Nuestra lucha es por el saber, y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio.

Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios.

Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergenzas.

Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro.

Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos.

Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas.

Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos.

Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido.

Nuestra lucha es por la Patria, y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjeras.

Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción.

Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.

Nuestra sangre y la palabra nuestra encendieron un fuego pequeñito en la montaña y lo caminamos rumbo a la casa del poder y del dinero. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y mismo corazón, protegieron nuestra luz y en ella bebieron sus respectivos fuegos.

Vino el poderoso a apagarnos con su fuerte soplido, pero nuestra luz se creció en otras luces. Sueña el rico con apagar la luz primera. Es inútil, hay ya muchas luces y todas son primeras.

Quiere el soberbio apagar una rebeldía que su ignorancia ubica en el amanecer de 1994. Pero la rebeldía que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera, no se nació ahora. Antes habló con otras lenguas y en otras tierras. En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia.

Ha hablado ya en lengua náhuatl, paipai, kiliwa, cúcapa, cochimi, kumiai, yuma, seri, chontal, chinanteco, pame, chichimeca, otomí, mazahua, matlazinca, ocuilteco, zapoteco, solteco, chatino, papabuco, mixteco, cuicateco, triqui, amuzgo, mazateco, chocho, izcateco, huave, tlapaneco, totonaca, tepehua, popoluca, mixe, zoque, huasteco, lacandón, maya, chol, tzeltal, tzotzil, tojolabal, mame, teco, ixil, aguacateco, motocintleco, chicomucelteco, kanjobal, jacalteco, quiché, cakchiquel, ketchi, pima, tepehuán, tarahumara, mayo, yaqui, cahíta, ópata, cora, huichol, purépecha y kikapú. Habló y habla la castilla. La rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad y de ser humanos.

Por trabajar nos matan, por vivir nos matan. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. Por luchar nos matarán, pero así nos haremos un mundo donde nos quepamos todos y todos nos vivamos sin muerte en la palabra. Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios. Muertos nos quieren.

Para el poderoso nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido.

Hablando en su corazón indio, la Patria sigue digna y con memoria.

Al leer esas palabras en medio del Caracol, entendí que no eran eco de archivo: eran voz presente, clavada en las libretas, en las pizarras y en el modo de contar votos en la asamblea.

Comí después con el hombre que me acompañó todo el día. No dijo su nombre. Comimos tortillas, frijoles y quedamos en silencio cómodo. Antes de partir me ofrecieron volver y colaborar en tareas cotidianas a cambio de alojamiento y comida. Me fui con la cabeza cargada de preguntas y la certeza de que lo observado no era perfecto, pero sí real y trabajado por la gente.

Compilación de murales con frases en Oventic.

Escuela primaria zapatista en Oventic.

Mural zapatista en Oventic.

Epílogo

En Oventic no encontré espectáculo: encontré trabajo constante, discusiones abiertas y acuerdos escritos a mano en cuadernos escolares. Lo que parecía pequeño resultaba inmenso, porque ahí cada gesto es político.

En esas prácticas comprendí algo que antes solo había leído: la utopía no es promesa distante, es movimiento. Como dijo Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos… ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar.”

El zapatismo convierte esa frase en decisión cotidiana: no promete el cielo, construye el tramo de camino que hace posible la vida con dignidad. Allí aprendí que la utopía sirve para ponerse en marcha y para sostener la marcha cuando vienen pasos en contra. En esas montañas, la utopía respira. Y sigue andando.

Mural de mujer rebelde en Oventic.

Zapata y el Che Guevara en mural zapatista.

Murales zapatistas en Oventic, Chiapas.

Bonus track — Estado actual del zapatismo

En los últimos años el movimiento zapatista anunció cambios estructurales que no pasaron desapercibidos: en 2023 el EZLN comunicó la disolución de las “municipalidades autónomas” tal como habían funcionado hasta entonces y planteó una reconfiguración de la autonomía, con nuevos modelos y explicaciones públicas sobre por qué se reordena el entramado institucional. Ese anuncio incluyó la promesa de delinear una nueva forma de autonomía y dejó en claro que los Caracoles seguirían existiendo, aunque con protocolos distintos.

Ese proceso no estuvo libre de tensiones. Comunidades zapatistas denunciaron hostigamiento de grupos armados, presión de intereses sobre la tierra y una violencia creciente en Chiapas. Los comunicados reflejaban no solo la defensa de la autonomía, sino también la necesidad de proteger a las bases en un contexto adverso.

Analistas señalan que el zapatismo, con treinta años de recorrido, afronta desafíos internos: el desgaste del aislamiento, la migración de jóvenes a ciudades, la presión del narcotráfico. Lejos de rendirse, el EZLN optó por replegar y repensar su organización, manteniendo en pie escuelas, clínicas y proyectos comunitarios, y reafirmando su horizonte: autonomía, dignidad, vida.

El zapatismo no se lee solo en sus comunicados: se ve en la práctica cotidiana de esas comunidades que, contra todo pronóstico, aún sostienen un proyecto distinto. Ese fuego pequeño de 1994 sigue encendido, aunque el viento arrecie.