Essaouira: Donde el mar y el viento escriben historias

Llegar a Essaouira después del interior árido de Marruecos es como salir de un monólogo prolongado para entrar a un coro de elementos. El trayecto en bus, un mantra mecánico, se quebró con el primer compás surrealista de la costa: cabras suspendidas en las ramas de un árbol de argán, rumiando el fruto que se convierte en aceite dorado. Era una introducción ilógica y perfecta.

La ciudad no se ofrece como otra medina, sino como una composición escrita en blanco y azul sobre el Atlántico. Después de la densidad de Fez y la coreografía de Marrakech, Essaouira es un largo. Sus calles son staffs donde el soplo marino —la directora de orquesta invisible— marca el tempo. Una corriente que no mece, labra; talla las dunas, infla las velas de los pescadores y purifica cada sonido hasta su esencia.

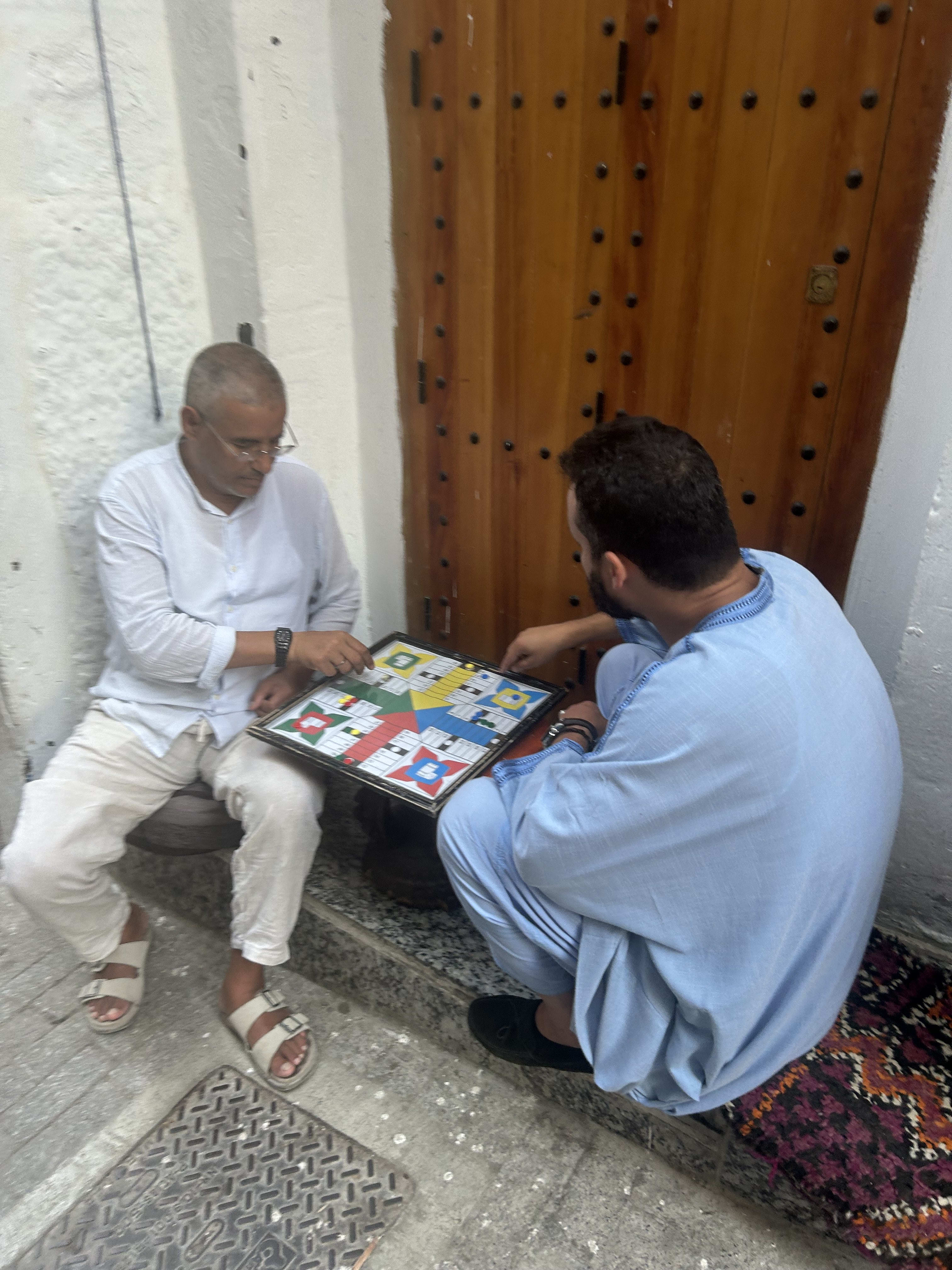

Vida cotidiana en la Medina

Rincón tranquilo de la Medina

Mi primera incursión fue por la medina, una versión depurada y armónica de sus hermanas del interior. Aquí no había riesgo de perderse; el laberinto era luminoso y musical. El blanco de las paredes reverberaba la luz, y el azul de las puertas era un contrapunto constante que guiaba el paso. El olor a madera de tuya, cedro local tallado por artesanos, se mezclaba con el aroma salino, creando una fragancia única, como el perfume de la ciudad misma. En un pequeño taller, un hombre daba forma a una caja con paciencia de lutier; cada raspada de su gubia era un staccato en el silbido de la corriente atlántica.

Mi camino me llevó luego al puerto. Allí, la partitura se vuelve coral: el fragor de las olas rompiendo contra las murallas portuguesas del siglo XVIII, el martilleo rítmico de las embarcaciones celestes contra el espigón, los graznidos de las gaviotas. Es un barullo organizado, una polifonía de existencia marina y humana. Intercambié unas palabras con un pescador. Sus palmas, marcadas por la sal y el roce de las redes, eran la herramienta que ejecutaba la rutina cotidiana. Me habló de ganancias mezquinas con una tranquilidad que desarmaba, y acto seguido me convidó con té. La paradoja sonaba coherente. Acepté su invitación y compré un pescado que eligió para mí, que luego asaron en una parrilla improvisada frente al mar. Comerlo, con los dedos manchados de humo y sal, mientras las gaviotas disputaban los restos, fue el solo de saxofón más delicioso y terrenal que podría imaginar.

Mantenimiento de redes de pesca

Preparativos para la pesca

Pero el alma de Essaouira no está en su muelle, sino en su playa sin fin. Recorrerla es percibir el ostinato del trayecto: el retumbo permanente del océano, el silbido del aire, el chasquido de la arena bajo las suelas. Es una pieza repetitiva y arrolladora. Fue en esa vastedad donde di con la leyenda: el Jimi Hendrix Bar. Un local sencillo que custodia el acorde más célebre del lugar. La historia dice que en 1969, Hendrix arribó aquí escapando del estruendo electrificado de su celebridad. Y en Essaouira, entre la neblina oceánica y la corriente perpetua, halló un vacío colmado de ruido natural. Se rumorea que las almenas de la ciudad le inspiraron "Castles Made of Sand". Cierto o no, el concepto es vigoroso: esta urbe no es un escenario para el rock, sino el sitio donde una guitarra eléctrica podría aprender a ejecutar el lamento del océano.

Al atardecer, subí a las murallas de la Skala. Desde allí, la sinfonía se veía completa: la ciudad nívea, el puerto añil, el océano gris plateado y las dunas doradas recortadas contra el horizonte. El vendaval soplaba con una fuerza que exigía abrirse paso, como si quisiera borrar todo lo superfluo. No era un lugar para hablar, sino para escuchar. Y en ese concierto de elementos, mi propio viaje encontraba su compás de espera.

Tributo rockero en la Medina

Leyenda del rock en paredes marroquíes

Pero el alma de Essaouira no está en su muelle, sino en su playa sin fin. Recorrerla es percibir el ostinato del trayecto: el retumbo permanente del océano, el silbido del aire, el chasquido de la arena bajo las suelas. Es una pieza repetitiva y arrolladora. Fue en esa vastedad donde di con la leyenda: el Jimi Hendrix Bar. Un local sencillo que custodia el acorde más célebre del lugar. La historia dice que en 1969, Hendrix arribó aquí escapando del estruendo electrificado de su celebridad. Y en Essaouira, entre la neblina oceánica y la corriente perpetua, halló un vacío colmado de ruido natural. Se rumorea que las almenas de la ciudad le inspiraron "Castles Made of Sand". Cierto o no, el concepto es vigoroso: esta urbe no es un escenario para el rock, sino el sitio donde una guitarra eléctrica podría aprender a ejecutar el lamento del océano.

Al atardecer, subí a las murallas de la Skala. Desde allí, la sinfonía se veía completa: la ciudad nívea, el puerto añil, el océano gris plateado y las dunas doradas recortadas contra el horizonte. El vendaval soplaba con una fuerza que exigía abrirse paso, como si quisiera borrar todo lo superfluo. No era un lugar para hablar, sino para escuchar. Y en ese concierto de elementos, mi propio viaje encontraba su compás de espera.

Essaouira no fue el epílogo de mi recorrido (aún me aguardaban Taghazout y Anza), pero sí fue su intermezzo. El pasaje tranquilo y contemplativo entre actos de mayor intensidad. No es la ciudad de las grandes revelaciones, sino de las quietudes hondas. No te ofrece esencia bruta ni función; te obsequia una banda sonora creada por el embate del mar contra la roca, el zumbido del aire en los oídos y la resonancia lejana de un acorde de guitarra que tal vez sólo existió aquí. Es el paraje donde comprendes que los viajes, como las obras musicales memorables, requieren de sus pausas para alcanzar plenitud.

Dromedario en la playa

Espectáculo natural al caer el sol

Conclusión: Essaouira es una ciudad que no necesita esforzarse para cautivar. Su belleza está en la simplicidad de sus calles blancas y azules, en el ritmo tranquilo de su puerto, en la vastedad de sus playas y en la historia que respira en cada rincón. Pero si hay algo que define a Essaouira, son sus atardeceres. Cada tarde, el cielo se transforma en una paleta de colores que van del dorado al violeta, pintando el océano y las murallas de la ciudad con tonos que parecen sacados de un sueño. Ver el sol hundirse en el Atlántico desde la Skala de la Ville o desde la playa es una experiencia que te deja sin aliento, como si el tiempo se detuviera por un momento para que puedas apreciar la perfección de la naturaleza. Es un lugar donde el mar y el viento te invitan a desconectar del mundo y reconectar contigo mismo. Si buscas un destino que combine historia, naturaleza y un toque de magia, Essaouira es el lugar perfecto. Y si algo aprendí aquí, es que a veces los lugares más tranquilos, con sus atardeceres infinitos, son los que dejan las huellas más profundas.

Los reyes indiscutidos de la Medina

Paraíso para amantes del rock

Homenaje al maestro gnawa

Bonus: El árbol del argán y su legado

El árbol del argán no es un árbol cualquiera; es un testigo milenario de la astucia humana. Esa imagen surrealista de las cabras encaramadas en sus ramas, que detiene a los buses y desencadena el ritual de las fotografías, no es un capricho de la naturaleza. Es el primer acto de una obra de economía pura, una coreografía perfectamente ensayada entre la necesidad animal y la oportunidad comercial. Las cabras no trepan por deporte; lo hacen por el fruto, una nuez dura que contiene la semilla del preciado aceite de argán. En el pasado, este ballet tenía una función práctica: los animales digerían la pulpa y excretaban las semillas, que los recolectores luego limpiaban y prensaban. Era un sistema de recolección rudimentario pero eficaz.

Hoy, esa simbiosis se ha transformado en un espectáculo para la economía del turismo. Los pastores colocan a sus rebaños en los árboles como actores en un escenario, asegurándose de que la postal esté disponible para el lente de cada visitante. La autenticidad del proceso se ha diluido, pero la transacción es transparente: los turistas pagan con clicks y propinas, los pastores con una pose y una anécdota. El aceite de argán, promocionado como "oro líquido" por sus virtudes cosméticas y culinarias, financia ahora una puesta en escena que es tan rentable como la venta del producto mismo. Es una lección marroquí en estado puro: todo puede convertirse en mercancía, incluso la peculiaridad de un animal hambriento.

Pero detrás del telón de esta función, persiste un oficio ancestral. En las cooperativas de mujeres, lejos de la ruta de los buses, la verdadera magia ocurre. Allí, las nueces se rompen a mano, entre piedras, con un skill que desafía la eficiencia industrial. El sonido del cascado es otro ritmo, más lento y sincero que el bullicio del camino. Verlas trabajar es comprender que la verdadera esencia del argán no está en la foto de una cabra, sino en la paciencia de unas manos que transforman una semilla excrementicia en un elixir. El espectáculo de la carretera es la anécdota; la labor silenciosa de las cooperativas es la verdadera historia de perseverancia.

Vida silvestre costera

Juego en las dunas costeras

Esencia arquitectónica local