Porto: Crónica de una Ciudad que Resiste al Espejismo

Oporto no se ofrece; se presiente. No es una ciudad que se ve, sino una que se escucha: el chirrido de un tranvía arañando los adoquines, el susurro del Duero arrastrando historias hacia el Atlántico, el eco de una guitarra que nace detrás de una puerta entornada. Llegué sin itinerarios, sabiendo solo que esta ciudad del norte guardaba una verdad distinta a la Lisboa postal.

Me alojé en una casa antigua donde el tiempo parecía haberse quedado a vivir entre muebles de madera oscura y retratos desgastados. La dueña, una mujer de manos callosas y sonrisa escasa, me entregó la llave con la solemnidad de quien confía un secreto. Esa llave abriría más que una puerta: sería el pase para entrar en el ritmo lento y orgulloso de una ciudad que mira al río pero vive de espaldas al escenario.

Oporto se camina con los pulmones. Sus cuestas no son accidentes geográficos, sino pruebas de carácter. Cada subida es un desafío que la ciudad lanza al visitante, como si quisiera asegurarse de que estás dispuesto a ganarte sus confidencias. Y al llegar a cada mirador, la recompensa: ese caos ordenado de tejados rojizos, chimeneas industriales y el puente Dom Luís I tendiendo su arco de hierro sobre las aguas verdosas. Un puente que no une solo dos orillas, sino dos mundos: la bulliciosa Ribeira y los silenciosos almacenes de vino de Gaia, donde el oporto envejece en barriles como un secreto bien guardado.

Pero la verdadera esencia de Oporto no está en sus postales, sino en sus grietas. En el barrio de Miguel Bombarda, donde los murales de Hazul y Vhils convierten las paredes desconchadas en gritos de rabia y belleza. "Desalojos = violencia", denuncia uno, mientras otro retrata a un jugador de fútbol como un santo secular. Aquí el arte no decora; interpela.

Y entonces aparece la música, pero no como espectáculo, sino como respiración colectiva. No es el fado melancólico de Lisboa, ese que se ofrece empaquetado a los turistas. Aquí tiene otra textura, más áspera, más cercana al desgarro del tango porteño que a la saudade lisboeta. Lo descubrí en un mercado al amanecer, en la voz de una mujer envuelta en un chal negro que cantaba amores rotos con una rabia contenida que estremecía. Me explicaron después: en Oporto, el canto no llora; se levanta después de caer. Es la soundtr ack de una ciudad que ha sabido resistir.

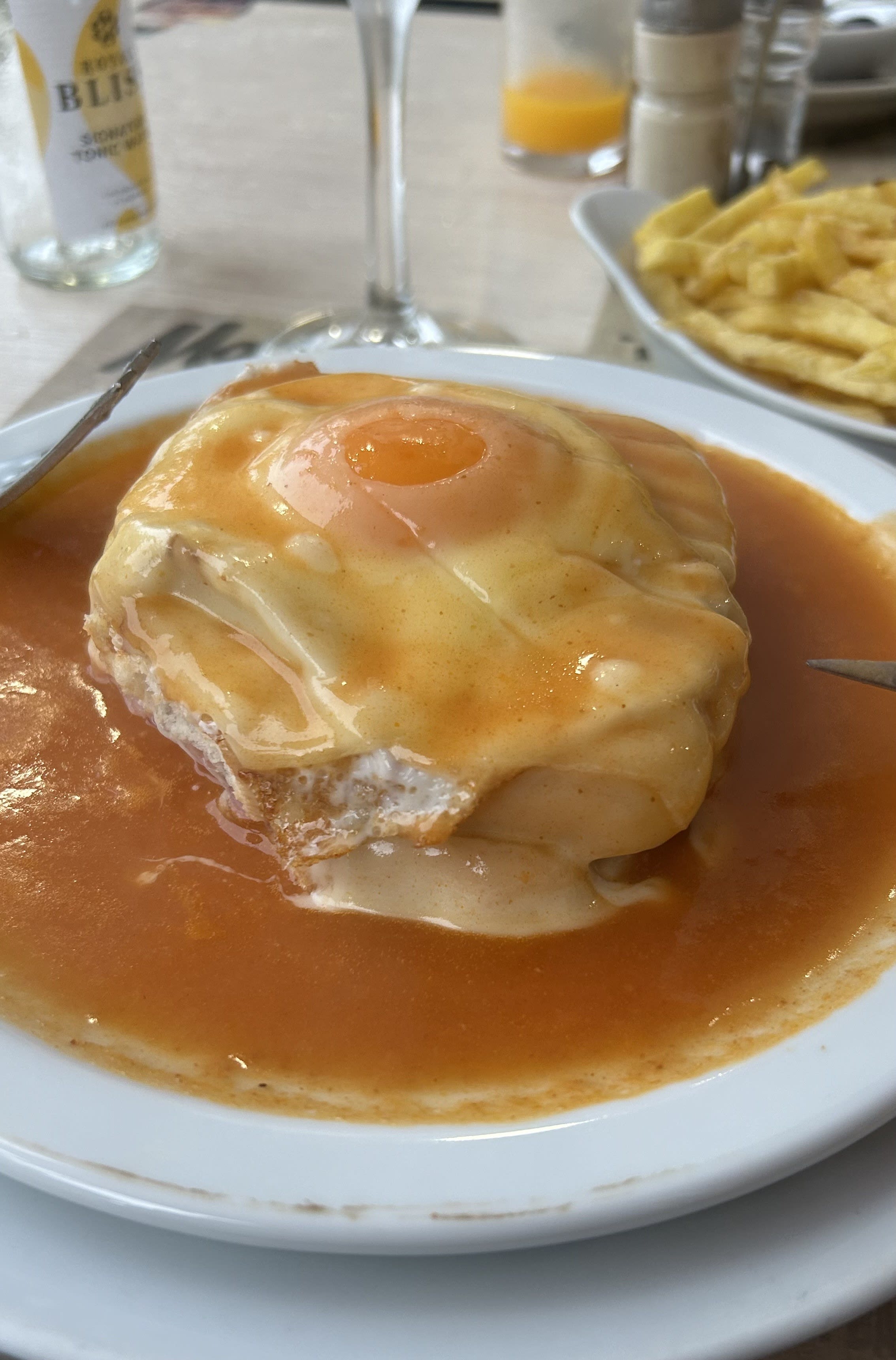

El Mercado do Bolhão era un teatro de lo real. Vendedoras con delantales impecables proclamaban las virtudes de sus quesos curados, sus embutidos ahumados, su bacalao salado como piedra. La francesinha —esa torre de pan, carne y queso bañada en salsa picante— era más que un plato: un monumento a la exageración portuense. La probé por fin, derrotado por la curiosidad y el consejo de un viejo que me retó: "¿Te vas sin conocer el antídoto contra nuestras resacas?". Fue un caos de sabores que hablaba de inventiva en la escasez, de cómo sacar grandeza de lo simple.

Y el estadio do Dragão, moderno y frío, lo observé desde fuera. Un templo del fútbol donde se monetiza hasta la fe. Preferí el mural callejero de Deco y Mourinho, que recordaba una época donde la gloria era menos calculada.

Oporto es la Buenos Aires de Europa. La misma arrogancia herida, el mismo orgullo de quien se sabe diferente, la misma costumbre de convertir las paredes en manifiestos y los bares en confesionarios. Donde Buenos Aires tiene tango, Oporto tiene su canto ruggedio; donde una tiene fileteado, la otra tiene azulejos; donde una vive preguntándose quién es, la otra ya lo sabe y no necesita explicarlo.

Me fui al amanecer, cruzando el puente vacío mientras la niebla se levantaba del río. Oporto no es una ciudad que se conquista, sino que se interpreta. Y como el oporto que quema la garganta al bajar, deja un regusto dulce y áspero que perdura mucho después de haberlo probado.