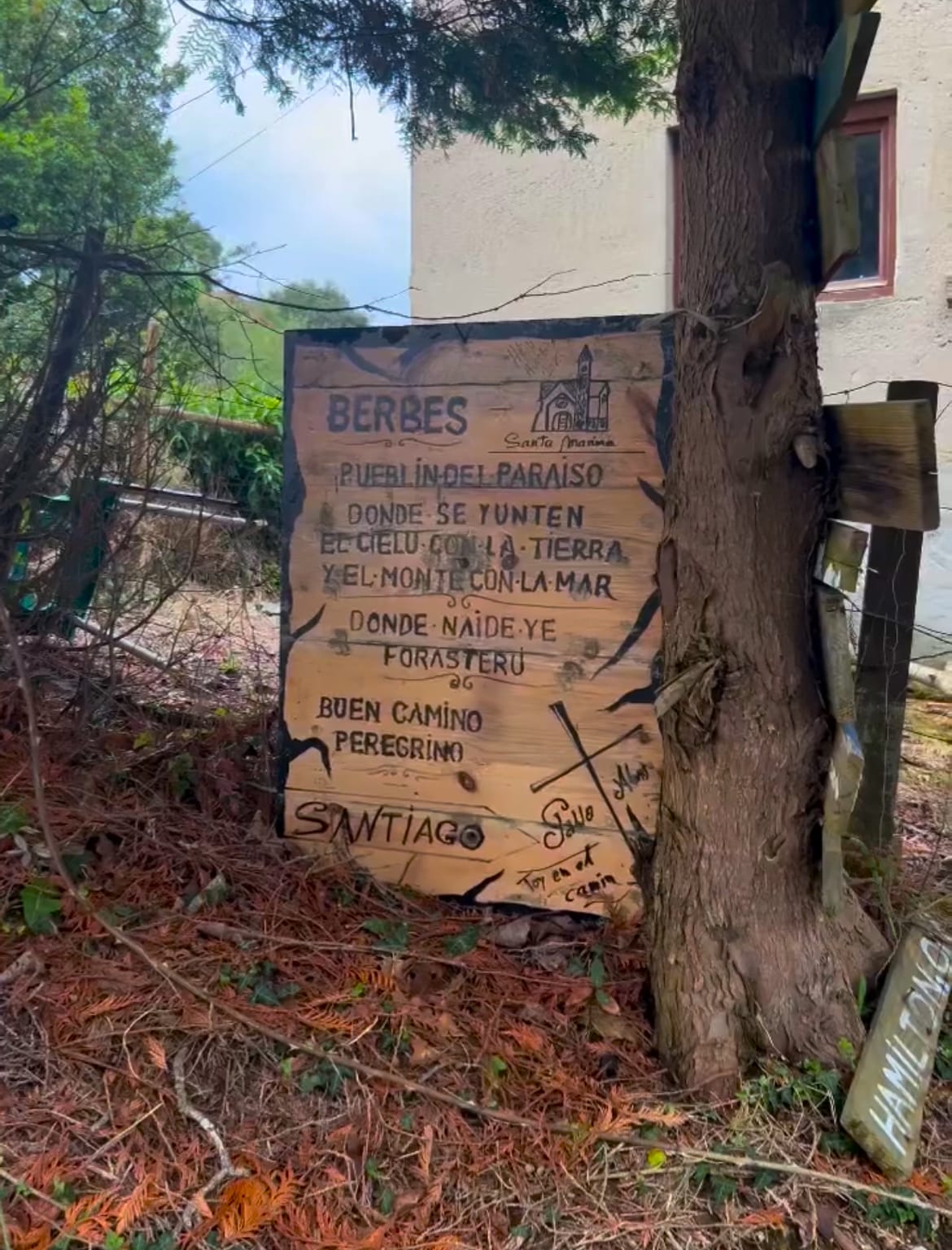

Camino de Santiago: Huellas entre Montañas y Peregrinos

País Vasco: Donde el Asfalto Besa los Montes

Día 1: De Irun a Donosti – Bautismo de Piedra y Ronquidos

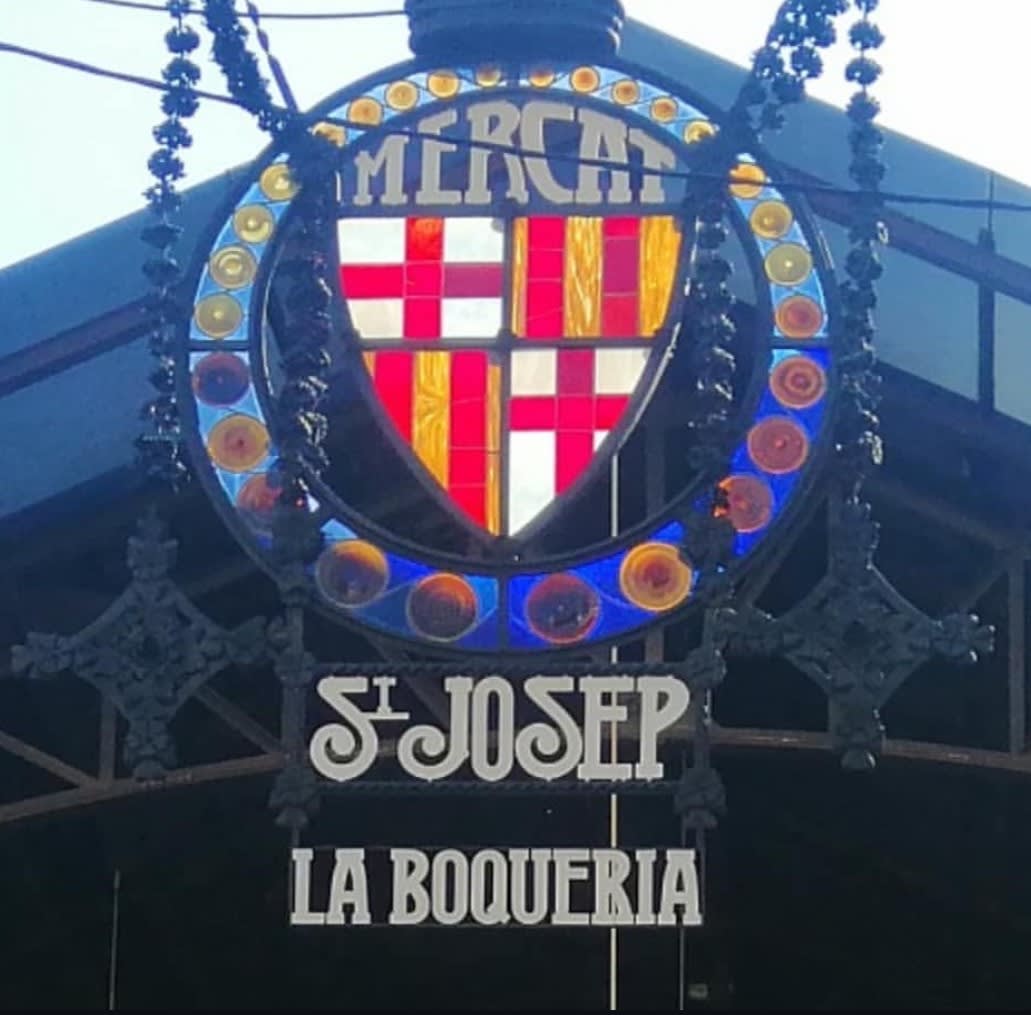

Mientras terminaba de recorrer la Carretera Austral en la Patagonia chilena, entre carpas heladas y fideos con atún, la idea se materializó: quería algo que me rompiera físicamente sin vaciarme el bolsillo. El Camino del Norte, desde Irún hasta Finisterre, sería mi próxima forma de castigo voluntario. Tras una noche en bus desde Barcelona –ahorrar contra los precios de Euskadi era estrategia de supervivencia–, llegué al albergue de peregrinos con la mochila cargada de 15 kilos de dudas mal empacadas.

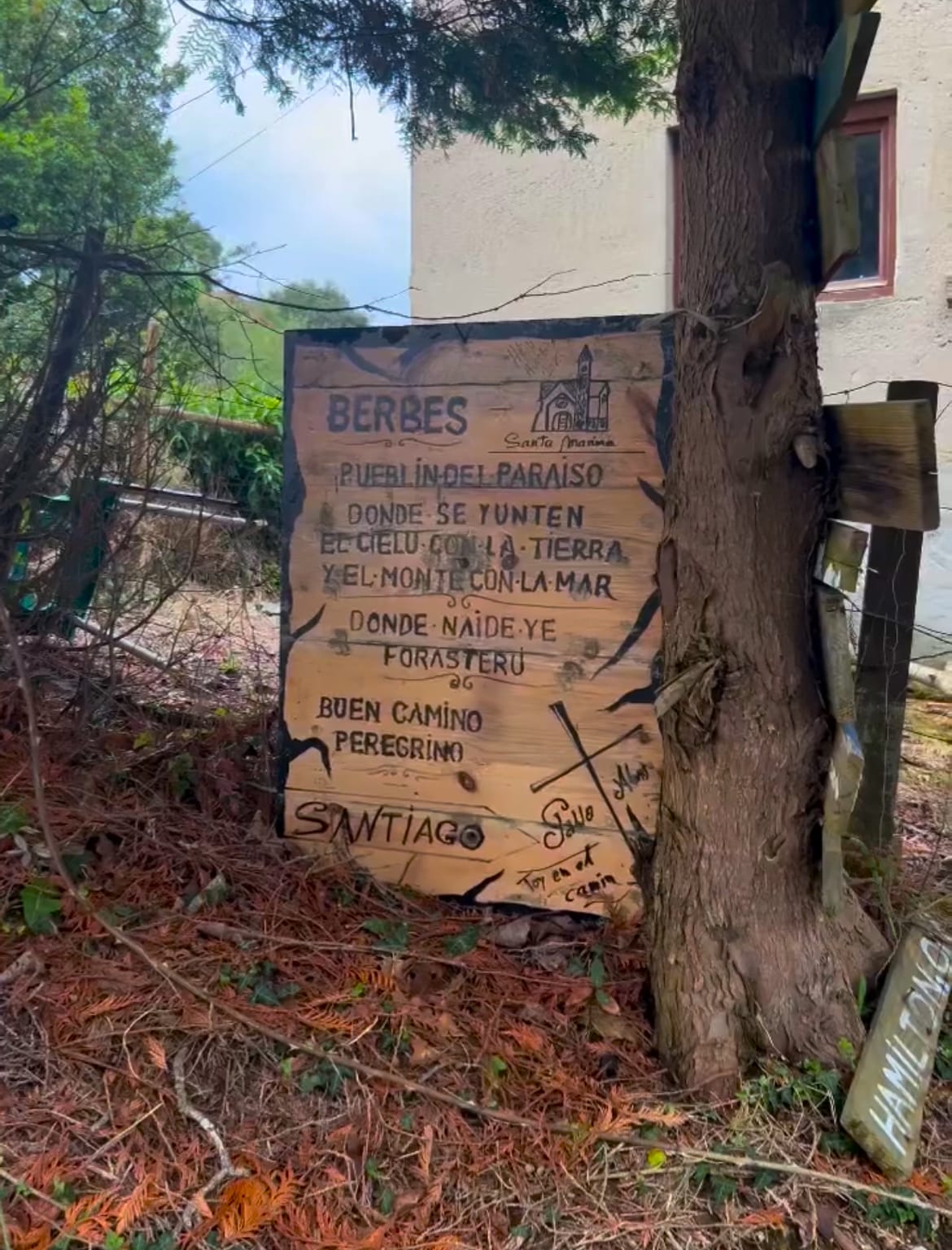

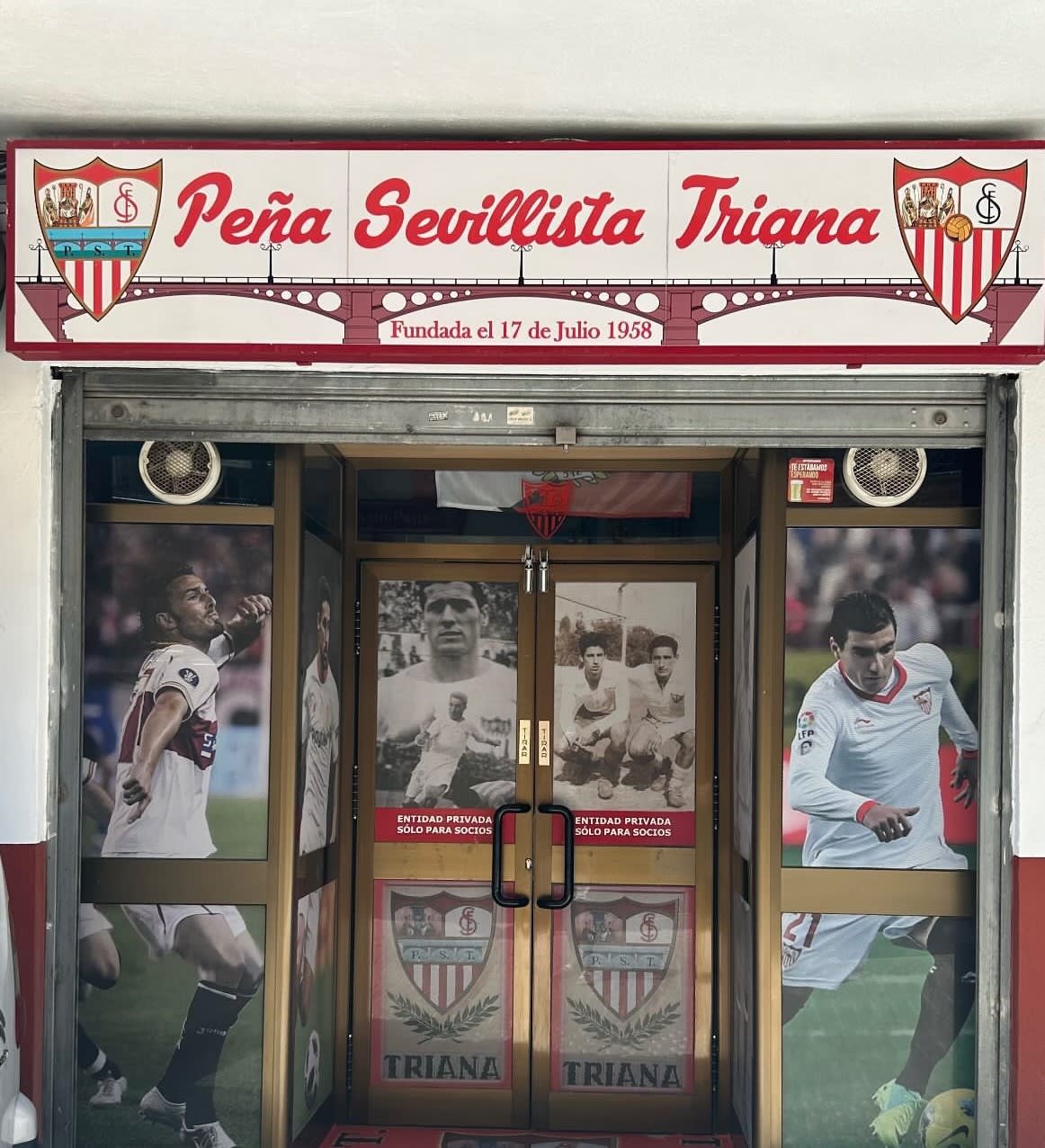

Un voluntario me señaló Hondarribia: pueblo de murallas del siglo XVI y balcones con geranios que parecían puestos con pinzas. Calles empedradas bajando al puerto pesquero, barcazas azules meciendo redes vacías. En la plaza Mayor, abuelos jugaban cartas bajo los soportales mientras turistas franceses –separados de su país por un río– fotografiaban escudos heráldicos con sus celulares. El olor a marmitako escapaba de los ventanales abiertos. Euskadi no iba a ser fácil de olvidar.

De regreso, una fila de mochilas ultralivianas esperaba frente al refugio: viajeros asiáticos con bastones telescópicos, europeos del norte revisando mapas en papel, una argentina maldiciendo el peso de su secador. Las literas prometían sinfonía de ronquidos, pero esa noche solo éramos diez almas compartiendo historias de otros caminos. El amanecer me recibió con café aguado y tostadas con mermelada. Era gratis, no podía quejarme.

A las 9 AM mis botas pisaban el primer mojón: Lezo, pueblo de caseríos blancos donde las macetas tenían flores más perfectas que en un cuadro de Frida Kahlo. Pasé junto a una sidrería cerrada, su olor a madera fermentada flotando en el aire. Crucé el puente de Santiago sobre el Bidasoa. Un pescador me saludó con un «¡Ongi ibili!». Después supe que significaba «buen camino».

Panorámica del Cantábrico en Pasaia, en el Camino de Santiago.

Vista del pintoresco pueblo de Pasaia.

Pescadores sobre el faro de Pasaia.

La ruta siguió hasta Pasaia San Pedro, secreto marinero escondido entre acantilados. Para continuar había que tomar una barca que atravesaba la ría: dos euros por cinco minutos entre fachadas color pastel y barcos de pesca varados. El barquero, vasco con boina y piel tostada por años de trabajo, bromeó: «Aquí hasta las gaviotas hablan euskera». En el muelle, niños pescaban caballas mientras abuelas colgaban ropa en balcones que casi se besaban sobre el agua. Comí un pintxo de tortilla en una taberna donde el retrato de Sabino Arana vigilaba desde la pared.

Los últimos siete kilómetros fueron prueba de fuego: subidas empinadas con escaleras talladas en roca. Cada escalón me recordaba que 15 kilos eran 14 de más. En la cima del monte Ulia, el premio: San Sebastián se extendía abajo, su bahía de La Concha abrazada por los montes Urgull e Igeldo. La ciudad brillaba entre palacetes Belle Époque y tabernas donde los txikiteros desafiaban al hígado con chupitos microscópicos.

Pero Donosti tiene su lado oscuro. El hostel que reservé por 30 euros –un robo– canceló mi reserva en el check-in. Tras discutir con el recepcionista que hablaba español como si fuera castigo, terminé golpeando la puerta de una iglesia. El padre Pachi, fanático de la Real Sociedad, me salvó con una habitación de literas vacía. Esa noche, mientras mordía un bocata de txistorra en la Plaza de la Constitución, entendí que el sendero ya estaba escribiendo su propia historia.

Panorámica de la hermosa San Sebastián.

La icónica Playa de La Concha en San Sebastián.

La majestuosa Iglesia de San Sebastián.

Día 2: De Donosti a Zarautz – Protestas, Olas y Peregrinos Católicos

El amanecer en Donosti tenía aroma a cafeteras insomnes y croissants cansados de panadería low cost. Salí de la iglesia con el estómago lleno de frutas y una ruta de 20 kilómetros hacia Zarautz. Esta vez solo. Caminé sin compañía, fundiéndome con el paisaje. La senda serpenteaba entre colinas verdes salpicadas de caseríos con tejados rojos, donde el mugido de las vacas competía con el rumor del Cantábrico. Cerca de Orio –pueblo de pescadores donde las fachadas tienen más azul que el cielo–, el trayecto se convirtió en túnel de eucaliptos cuyas hojas crujían como pasos fantasma.

Zarautz emergió tras una curva: playa kilométrica de arena grisácea, surcada por surfistas en neopreno negro que parecían focas rebeldes. El pueblo, aunque pequeño, heredaba los precios abusivos de su vecina. Mi alojamiento –10 euros con desayuno incluido– olía a lejía y esperanza. Dejé la mochila y salí a explorar.

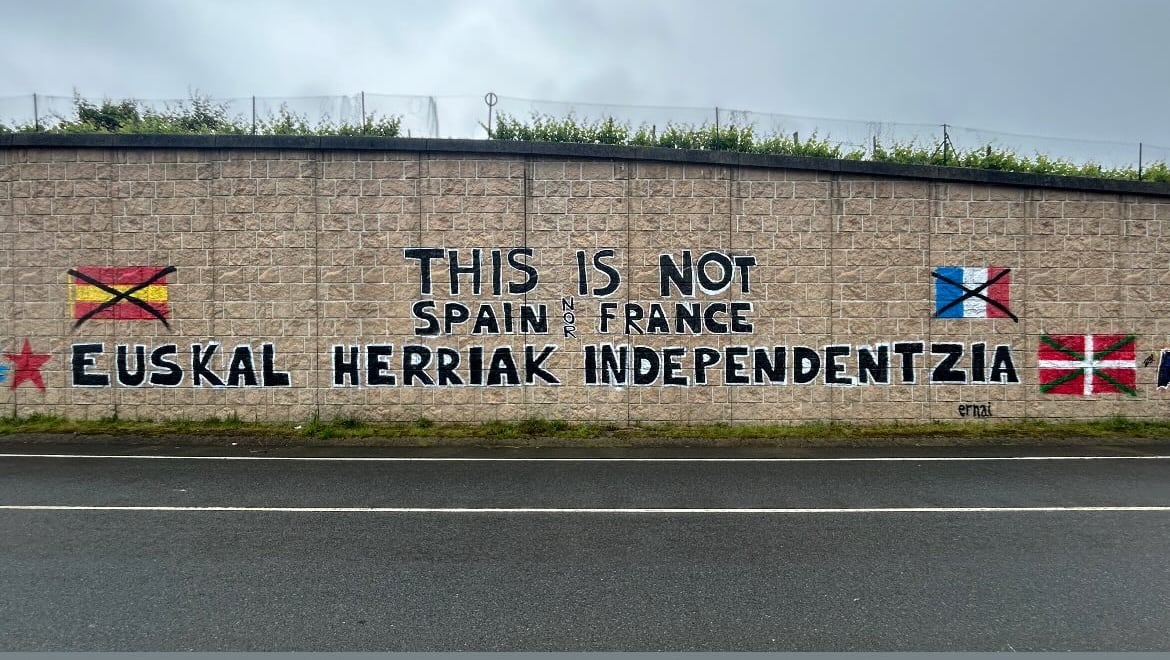

Graffiti distintivo del Camino de Santiago.

La extensa playa de Zarautz.

Panorámica de Zarautz y su playa en un día nublado.

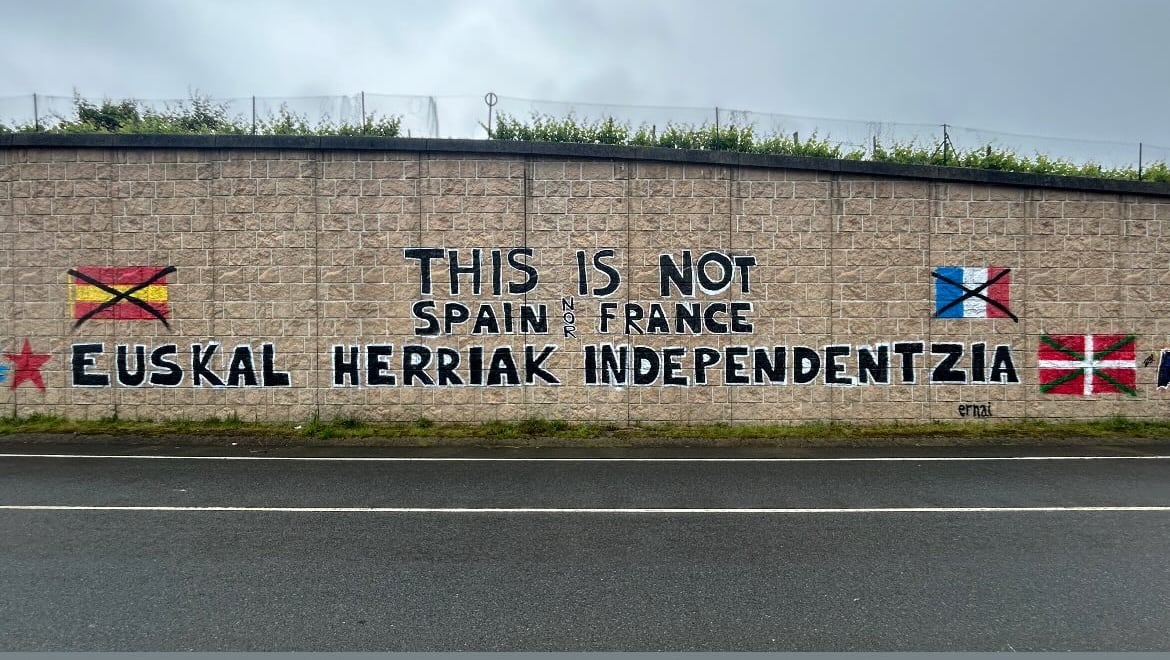

En la calle Mayor, una escena surrealista: militantes del partido de Santiago Abascal montaban su puesto de propaganda ultraderechista. Frente a ellos, una treintena de vascos –estudiantes con pañuelos pro-independencia, abuelas que podrían derribar un toro con la mirada– coreaban «¡Ez eskerrik asko!» («¡No, gracias!» en euskera). Un joven con chaqueta de la Real Sociedad gritó: «¡Esto es Euskadi, no vuestra puta sucursal! ¡Andáis a tomar por culo!». El aire vibraba con cada insulto, cada puño alzado. Cuando les dije «Aupa», una mujer me entregó un pin con la ikurriña: «Eskerrik asko, lagun» («Gracias, amigo»), sonrió, como si hubiera aprobado un examen de humanidad básica.

La playa, fría y desierta bajo cielo plomizo, fue mi refugio improvisado. Mientras el mate amargo combatía el viento, pensé en las contradicciones: cómo un pueblo tachado de cerrado me recibía con una protesta revolucionaria. Al regresar –no sin antes pasar por el supermercado para comprar pasta y atún–, conocí a Andy, un inglés de fe inquebrantable. Esposa lejana, tres hijos en Birmingham, prisa por llegar a Santiago. Me contó su historia apenas nos conocimos. Al día siguiente arrancaríamos juntos, después de un desayuno suculento en el hospedaje.

Día 3: De Zarautz a Izarbide – Acantilados, Flysch y Babel Peregrino

Andy y yo emprendimos la marcha a las 7:30 AM, mochilas ajustadas y piernas resentidas. Los 26 kilómetros prometían desfile de postales vascas: Getaria, Zumaia, Deba. Tres joyas talladas por el Cantábrico.

Getaria nos recibió con su aroma a txakoli y pescado a la brasa. El pueblo, encaramado en un tómbolo como barco varado, exhibía casas medievales que parecían inclinarse para besar el puerto. Pasamos junto a la estatua de Juan Sebastián Elcano –el primer circunnavegador– que señalaba el mar con gesto de «yo estuve más lejos».

Zumaia nos deslumbró con su teatro geológico: los acantilados de Flysch, gigantescas capas de roca verticales que el tiempo y el mar habían convertido en códice de 60 millones de años. Caminamos por la rasa mareal de la playa de Itzurun –donde se grabaron escenas de Juego de Tronos–, pisando superficies pulidas por siglos de oleaje. Las rocas, estratificadas como páginas de un libro abierto, revelaban fósiles de ammonites y grietas donde el agua rugía como bestia enjaulada. Arriba, el pueblo se aferraba al risco: casas de piedra con contraventanas verdes, la iglesia de San Pedro vigilando desde lo alto, calles empedradas que olían a leña quemada y algas frescas.

Panorámica del encantador pueblo de Getaria.

Panorámica de Zumaia, con su impresionante costa.

Panorámica de Deba, un pueblo costero vasco.

Deba llegó con su puente medieval y calles empinadas que ponían a prueba mis cuádriceps. El pueblo, colgado entre montañas y mareas, olía a sidra recién escanciada y algas secándose al viento. En un bar de la plaza, compramos bocadillos de tortilla mientras un abuelo jugaba al mus con furia vasca, golpeando la mesa al gritar «¡Hostias!» cada vez que perdía.

El albergue de Izarbide –una casa de piedra colgada en la montaña– era regentado por Alicia, mujer con carácter de hierro forjado y sonrisa de sidra dulce. «Aquí las normas son como en mi casa: respeto, silencio a las 10 PM, y el que no lava su plato, duerme con las ovejas», anunció mientras nos asignaba literas.

La habitación era un microcosmos: Helena (la coreana de nombre impronunciable y español titubeante), Daniel (sudafricano que fumaba como locomotora y hablaba de rugby como otros de religión), y Manuel (madrileño sesentón que enrojeció cuando dije «El Madrid solo gana con penales inventados»).

La noche fue caos de idiomas: Helena intentando explicar su trabajo en Barcelona con mímica, Daniel cantando himnos de los Springboks, Manuel discutiendo fútbol como si el VAR lo escuchara. Alicia nos sirvió patatas con chorizo, gruñendo «Comed, que mañana subís al infierno». Al acostarme, supe que los vascos –tan tildados de hoscos– eran como sus montañas: ásperos por fuera, pero con verdes valles de hospitalidad dentro.

Día 4: De Izarbide a Ziortza – Montañas, Bolívar y Cerveza Monástica

La cordillera vasca nos recibió con niebla espesa y senderos de piedra resbaladiza. El grupo se dispersó: Andy rezagado buscando señal para WhatsApp, Helena avanzando como metrónomo humano, yo zigzagueando entre hayedos que susurraban en euskera. El trayecto a Ziortza era sucesión de puentes medievales sobre riachuelos furiosos y praderas donde pastores con boina inclinada y mirada de granito saludaban con un «Egun on!».

A medio trayecto, sorpresa histórica: en lo alto de una colina, una placa recordaba que Simón Bolívar, el Libertador de América, tuvo ancestros en este valle. Su bisabuelo, Simón de Bolíbar, nació en una casona cercana. Ironías del destino: el hombre que liberó seis naciones latinoamericanas tenía raíces en estas montañas que, siglos después, aún luchaban por su identidad.

Ziortza emergió como sueño medieval: el Monasterio de Cenarruza, fundado en el siglo X, se alzaba entre robles centenarios. Sus muros de piedra musgosa guardaban silencios de monjes guerreros y peregrinos hambrientos. El refugio, regentado por voluntarios de sonrisa cansada pero cálida, olía a pan recién horneado y cera de velas. La cerveza Xiortza –elixir dorado fermentado en las bodegas del claustro– fluyó como agua bendita. Helena y yo brindamos con cuatro botellas, mientras ella repetía «¡Salud!» con un acento dulce que parecía un brindis a la vida.

Panorámica del hermoso paisaje de Izarbide.

El Camino de Santiago en la localidad de Izarbide.

Otra vista panorámica de la zona de Izarbide.

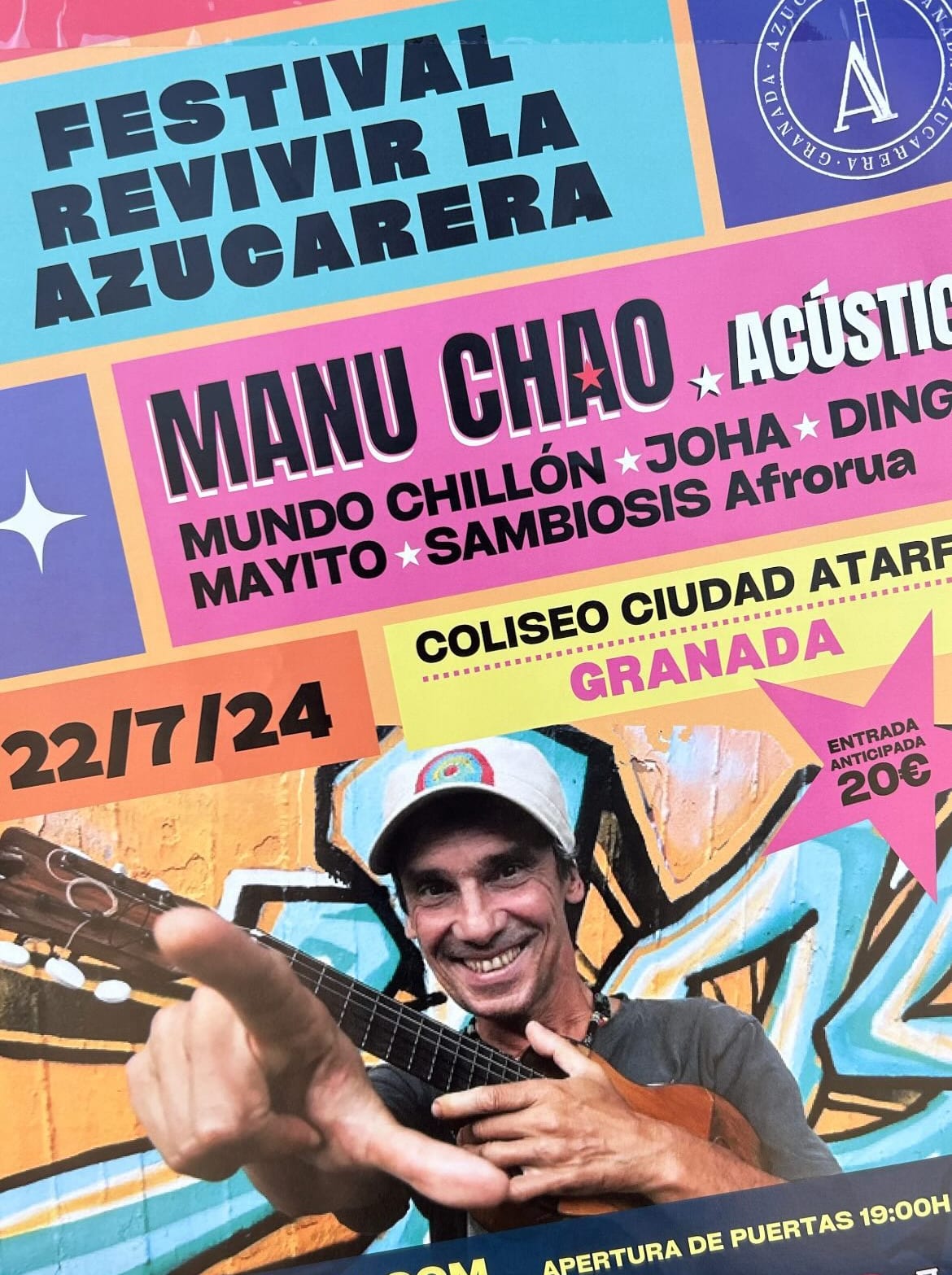

La cena fue banquete de legumbres y confesiones: un médico andaluz –cara de Quijote moderno– me habló de Granada como si fuera el ombligo del mundo. «Allí se mezclan las lágrimas de Boabdil con los suspiros de Lorca», dijo, mientras Daniel el sudafricano, rompe pelotas con su pasión por el rugby, intentaba explicar las reglas del juego con un tenedor y un pan.

Esa noche dormí en el comedor convertido en dormitorio. El silencio –roto solo por el ronquido de un peregrino francés– me recordó que hasta en los lugares más sagrados, lo humano persiste. Estas montañas, con su historia tejida de migraciones, me enseñaban que cada paso era diálogo entre raíces y horizontes.

Una botella de la cerveza Ziorta, del País Vasco.

Arquitectura tradicional en la localidad de Ziorta.

El Monasterio de Ziorta, un punto de referencia en la zona.

Día 5: De Cenarruza a Geretkiz – Guernica, Heridas y Fútbol Vasco

El desayuno en el monasterio fue rápido: café recalentado y pan con mantequilla que sabía a madrugada antigua. Salí a las 6:30 AM, cuando la niebla aún dormía entre los robles. La mañana temprana se había convertido en mi aliada: evitaba multitudes, aseguraba literas y regalaba amaneceres que pintaban Euskadi de melancolía dorada. Ese día caminaría 27 kilómetros hasta Gernika, con parada obligada en Guernica, ciudad grabada a fuego en la memoria colectiva.

Entrar a Guernica fue pisar un lienzo de Picasso hecho realidad. El 26 de abril de 1937, aviones nazis de la Legión Cóndor –aliados de Franco– redujeron la ciudad a escombros en tres horas de bombardeo incendiario. Más de 1,600 civiles murieron, muchos quemados vivos mientras corrían a refugiarse bajo el Árbol de Guernica, símbolo sagrado donde los reyes juraban respetar los fueros vascos. Hoy, ese roble milenario sigue en pie frente a la Casa de Juntas, sus raíces bebiendo lágrimas de tierra.

La ciudad reconstruida es museo al aire libre: en la plaza del Mercado, un mosaico reproduce el Guernica de Picasso en escala real. Las calles, amplias y rectas como cicatrices mal curadas, contrastan con el laberinto del casco viejo original. En el Museo de la Paz, audios de supervivientes relatan el horror: «El cielo se llenó de cruces gamadas y luego… nada». Pero Guernica no es solo dolor: en el frontón municipal, pelotaris jóvenes golpean pelotas con furia ancestral, y en los bares, abuelos juegan al mus bajo fotos en blanco y negro que muestran la ciudad renaciendo de las cenizas.

Almorcé una ensalada de supermercado frente al mercado –Helena mordisqueaba un sándwich picante que le recordaba a Corea– mientras observaba turistas japoneses fotografiando murales antifascistas. Cada grafiti, cada placa, cada mirada de los guerniqueses llevaba el peso de una pregunta: ¿Cómo seguir cuando tu símbolo de paz fue bombardeado?

Bandera del Athletic de Bilbao en un balcón de Guernica.

Edificio de las Escuelas Públicas de Guernica.

Panorámica de Guernica, ciudad histórica del País Vasco.

Si en Guipúzcoa todo huele a Real Sociedad, en Vizcaya el aire es athletizista. El Athletic de Bilbao no es un club: es dogma. Desde 1912, solo juegan vascos –nacidos aquí o con raíces–, política que convierte cada partido en acto de resistencia identitaria. Para mí, la elección fue clara: cómo no admirar al equipo que contrató a Marcelo Bielsa –el Loco que hizo jugar a los leones como posesos– y que en 2016 rechazó al Manchester United porque «el dinero no compra el alma». Mientras caminaba, un anciano con boina me gritó: «¡Athletic, aurrera!» («¡Adelante!»), y supe que en este rincón del mundo, el fútbol también es religión y los milagros se pagan con sudor y orgullo.

El resto fue mezcla de charlas intrascendentes y reflexiones profundas. Le escribí a Ainhoa –la vasca de Bolivia–, pero su visto azul fue más elocuente que cualquier discurso. En Gernika, el refugio público –gratis y espartano– me recibió con literas vacías y una cocina donde preparé pasta con atún mientras escuchaba a dos franceses discutir sobre si esta ruta es más dura que la francesa.

Esa noche soñé con Bilbao: ¿sería el Guggenheim tan imponente como decían? ¿O acaso su fama era otro producto del turismo masivo?

Día 6: A Bilbao entre Lluvia y Hierro – El Guggenheim no Paga la Lavandería

La mañana comenzó con lluvia fina que pronto se convirtió en cortina de agua. Mi mochila –protegida por una funda de plástico de tres euros– se rindió a los cinco kilómetros. Helena y Andy avanzaban como soldados espartanos, mientras yo, empapado hasta los calcetines, maldecía cada gramo de equipaje innecesario. «En Asturias te mando la mitad a Santiago», juré, imaginando mi espalda liberada de siete kilos de ropa seca que nunca usé. El trayecto serpenteaba entre fábricas abandonadas –esqueletos de la industrialización vasca– y grafitis que proclamaban «Euskal Herria ez da Espainia» («El País Vasco no es España») junto a murales del León de San Mamés.

Bilbao me recibió con su skyline de titanes: el Guggenheim, esa nave alienígena de titanio que brilla como moneda falsa, dominaba la ría. Florien –un guía belga que conocí dos días atrás– me había advertido: «Es como un cuadro de Dalí: impacta, pero no sabes por qué». Recorrí sus curvas junto a turistas que fotografiaban la araña gigante de Bourgeois sin entender su simbolismo. El Casco Viejo, en cambio, olía a autenticidad: bares donde los txikiteros escanciaban sidra con precisión cirujana, y el Mercado de la Ribera –techos de hierro forjado– exhibía bacalaos que parecían esculturas.

Subí al Monte Artxanda en funicular –2,50 euros bien invertidos–. Desde arriba, Bilbao mostraba su dualidad: a un lado, el ensanche moderno con boutiques de lujo; al otro, barrios como San Francisco, donde inmigrantes senegaleses vendían paraguas bajo carteles de «Etxebizitza Eskubidea» («Derecho a Vivienda»). Florien tenía razón: «Esta ciudad es un sándwich de jamón ibérico y pan precario».

Panorámica de Bilbao, con sus puentes y la arquitectura moderna.

Graffiti político por la independencia en el País Vasco.

Vista panorámica de Bilbao al atardecer, destacando sus puentes y colores.

En el hostel –un cubículo con olor a detergente económico– conocí a Federico, italiano juventino que hablaba de Del Piero como de un santo, y a Lucía, neoyorquina que viajaba con una mochila más pequeña que mi ego. Mientras secaba mis zapatos con el secador de pelo, una alemana rubia me señaló el mate: «En la universidad de Stuttgart tenemos dispensers de agua caliente en las bibliotecas para esto». Me reí: el ritual rioplatense ahora era cultura global, exportado en termos y memorizado en manuales de intercambio estudiantil.

Al día siguiente transitaría mis últimos pasos por Euskadi. Mientras empacaba, pensé en cómo Bilbao encapsulaba la esencia vasca: hierro forjado en museos de titanio y sidra derramada en bares sin pretensiones. Una ciudad que negociaba su pasado industrial con el brillo turístico, como pelotari que juega en zapatillas de lujo pero sigue golpeando la pelota con manos callosas. Me dormí imaginando Asturias –donde los verdes son más salvajes y la lluvia sabe a manzana fermentada–, pero con una certeza: Euskadi ya había tallado sus montañas en mi forma de andar.

Día 7: De Bilbao a Pobeña – Últimos Pasos Vascos y Champions en el Horizonte

Los 18 kilómetros entre Bilbao y Portugalete fueron paseo militar: botas ajustadas, ritmo de metrónomo y lluvia que amagaba sin concretar. Llegué a Portugalete a las 10:30 AM, cuando el puente colgante de Vizcaya –Patrimonio de la Humanidad– empezaba a tragar turistas. Tomé un café en un bar donde el camarero, al ver mi credencial, me ofreció un txakoli gratis: «Para que lleves el sabor vasco hasta Finisterre». Ahí supe que extrañaría este lugar.

Decidí alargar la etapa hasta Pobeña. Los 14 kilómetros adicionales me regalaron vistas de acantilados donde el Cantábrico estrellaba su furia contra rocas con forma de dragones dormidos. Al llegar a la playa de La Arena –arena negra volcánica, aguas turquesas–, corrí hacia las olas como niño en recreo. Helena y Federico ya estaban allí, descalzos y riendo. «¿Viste? Hasta el mar aquí tiene carácter», dijo ella, señalando un cartel que prohibía bañarse por corrientes traicioneras.

En el refugio de Pobeña –antigua escuela convertida en albergue– conocí a Marta y Lia: una madrileña irónica con ampollas del tamaño de uvas, y una neoyorquina que enseñaba filosofía en California. Esa noche, mientras organizábamos las mochilas para cruzar a Cantabria, Federico propuso una estrategia distinta: «Mañana caminamos poco, vemos la final de la Champions y bebemos mucho». Todos asentimos sin debate; por una vez, el plan no era sobrevivir al camino, sino celebrarlo. Helena comunicó que continuaría un poco más y que nos veríamos nuevamente en Loredo.

Me dormí con la certeza de que Euskadi ya era parte de mi piel, y que Cantabria –verde y húmeda como prometía– tendría que esforzarse para igualarla.

Playa de Pobeña, un paraje costero en el norte de España.

Librería a cielo abierto en la localidad de Pobeña.

Edificio histórico en el centro del pueblo de Pobeña.

Conclusión: Euskal Herria, la Autodeterminación como Único Camino

Euskadi no me recibió con los brazos abiertos. Me midió primero. En cada subida empinada, en cada precio inflado, en cada mirada de desconfianza inicial. Pero cuando me aceptó –después de gritar «Aupa» en una protesta, de tomar sidra con desconocidos, de respetar sus silencios–, me entregó algo más valioso que cualquier recuerdo: autenticidad sin disfraces.

Caminé siete días entre montañas que guardan memoria de bombardeos y resistencias. Entre pueblos que hablan un idioma sin parentesco conocido con ninguna lengua del planeta. Entre gente que te trata con distancia hasta que demuestras que no sos otro turista de consumo rápido. Y cuando cruzás esa línea invisible, te adoptan. Te dan su cerveza artesanal, te cuentan sus historias sin filtro, te regalan pins independentistas como si fueran medallas de honor.

El Athletic de Bilbao resume todo: un equipo que podría fichar estrellas mundiales pero elige solo jugadores con raíces vascas. Pierden finales, sí. Pero nunca pierden identidad. Eso es Euskadi: un territorio que prefiere ser auténtico antes que exitoso según parámetros ajenos.

Me voy con las piernas destruidas, la mochila todavía demasiado pesada, y la certeza de que estos siete días me enseñaron más sobre resistencia cultural que cualquier libro de historia. Cantabria me espera. Pero una parte de mí ya se quedó en estos montes, hablando euskera sin saberlo, entendiendo que hay batallas que se pelean caminando.

Cantabria: Donde el Cielo es Gris pero los Encuentros son Dorados

Día 8: De Pobeña a Santullán – 16 km de Asfalto y Champions

El día comenzó temprano, equipaje cargado y mente llena de sensaciones encontradas. Había dejado atrás el 25% del trayecto, y aunque el cuerpo aguantaba, el asfalto constante empezaba a pasar factura.

Dieciséis kilómetros separaban Pobeña de Santullán, etapa corta pero dura por el pavimento interminable. Mis rodillas y tobillos protestaban con cada paso, y mi mente añoraba los senderos naturales, lejos del ruido de coches y cemento.

Llegué al refugio de Santullán a las 10:30 AM, mucho antes de lo esperado. La señora que gestionaba el lugar me recibió con sorpresa: "¿Ya estás aquí? Vuelve más tarde, el check-in es a las 13:00". Dejé el equipaje y salí a explorar.

Santullán era pequeño y tranquilo, con casas de piedra y calles adoquinadas que parecían detenidas en el tiempo. En un bar cercano, un grupo de locales discutía animadamente sobre la final de la Champions que se jugaría esa noche.

Después de almorzar en la cocina del hostal, pude hacer el check-in, darme un baño y dormir una siesta reparadora. Por un momento, disfruté de la soledad, pero esa paz duró poco. Para las seis de la tarde, el lugar estaba lleno de peregrinos.

Cartel de información en el camino, indicando una ruta.

Panorámica del pueblo de Santullán, con sus montañas de fondo.

Iglesia de Santullán, un punto de referencia en la localidad.

Entre ellos estaba Fede, y después de ningunearlo con un "por fin llegaste hermano" nos fuimos a comprar cervezas y vinos para ver la final.

Antes del partido, cenamos en un bar local con una chilena y una belga que también se alojaban. Ambas viajaban solas y compartieron historias fascinantes sobre sus rutas y experiencias. Charlamos durante horas, intercambiando anécdotas y risas. Esos encuentros casuales son, sin duda, uno de los mayores regalos de esta aventura.

El partido comenzó a las 9:30 PM. Nos sentamos frente a un smart TV gigante, cerveza en mano, mientras Marco Reus daba el primer toque de balón. El primer tiempo fue dominado por el Dortmund, pero sin goles. Federico y yo nos miramos: "El Madrid va a ganar", dijimos al unísono. Y así fue. En el segundo tiempo, el Real Madrid despertó y se llevó la victoria.

Solo quedaba descansar, o por lo menos intentarlo, ya que al día siguiente se me presentaba un gran desafío: andar 41 kilómetros.

Día 9: 41 km Nocturnos, Tortillas Ancestrales y un Colchón Rebelde

La noche anterior terminó con mis auriculares ahogando una sinfonía de ronquidos. A las 5 AM, decidí empezar bajo un cielo que parecía taller de joyero: estrellas titilantes, luna menguante, y el rumor del Cantábrico como banda sonora.

El aire olía a sal y tierra húmeda. Tras horas de pasos monótonos, el sol asomó sobre Liendo, un valle donde el tiempo se mide en cosechas. Paré en un bar –mesas de formica, máquina de café de los 80– y pedí un café con leche y una tortilla española. La dueña, mujer de manos encallecidas, la sirvió humeante: "Solo huevo y papa, como Dios manda". Fue una revelación: gruesa, jugosa, con los bordes dorados. Comí como si fuera mi último alimento antes de un apocalipsis.

Liendo es un caserío encajonado entre montañas verdes que parecen pintadas con acuarela, donde las construcciones de piedra con tejados rojos guardan secretos de pastores y panaderos. Aquí no hay semáforos ni prisas: el sonido más estridente es el cloqueo de las gallinas en los corrales.

Cruzar Liendo fue como entrar en una postal de 1950: ancianas con mandiles bordados sacudiendo alfombras, huertos donde las lechugas crecen en filas militares, y un perro callejero que me siguió tres calles como si fuera su deber moral.

Tras Liendo, la ruta serpenteó hacia Castro Urdiales, ciudad que mezcla historia y salitre con maestría. Su iglesia de Santa María –fortaleza gótica del siglo XIII– se alza sobre acantilados donde las olas rompen con furia. Anduve por el paseo marítimo, pasando junto al castillo-faro de Santa Ana, que vigila el puerto desde 1853.

En la plaza del Ayuntamiento, un grupo de abuelos jugaba a las cartas bajo el reloj de sol, mientras turistas fotografiaban la Casa de los Chelines –edificio modernista que parece un pastel de colores–. Compré un pincho de tortilla de bacalao en una taberna con suelo de madera crujiente y paredes llenas de fotos de regatas.

Vista de la playa de Castro Urdiales, en Cantabria.

Botes en el puerto de Castro Urdiales, con la ciudad al fondo.

Otra foto de la playa de Castro Urdiales.

A las 15:30, el sol quemaba mi nuca cuando entré a Laredo. La costa de La Salvé –una lengua de arena de cinco kilómetros– brillaba como un espejo roto bajo la luz del atardecer. El hospedaje, regentado por monjas de hábito azul y sonrisas cálidas, tenía una sorpresa: María, una peruana de Cusco que me recibió con un "¡Hermanito, bienvenido!".

Pasamos una hora hablando de Machu Picchu, ceviche y la Virgen del Carmen –"En Perú, ella es más famosa que Messi"– antes de asignarme una habitación con dos italianos sesentones.

Con Hendrick y Laura (dos alemanes que conocí y que se convertirían en grandes amigos con los cuales hasta hoy en día sigo en contacto), recorrimos el casco antiguo –calles empedradas donde las construcciones blasonadas lucían escudos con leones desdentados– y la costa, donde ellos intentaron nadar sin éxito ya que el agua en esa época del año seguía helada.

Al regresar, el drama comenzó: uno de los italianos roncaba como un motor diésel en plena aceleración. "Es así todas las noches", se encogió de hombros su compañero. Sin pensarlo, arrastré mi colchón al comedor y dormí bajo carteles de Silencio, por favor que parecían burlarse de mí. A las 23:00, con el cuerpo como un trapo, juré que Güemes sería mejor.

Laredo es una paradoja: su casco histórico, encerrado tras murallas del siglo XIII, habla de mercaderes y navegantes; mientras la costa, con sus chiringuitos y sombrillas, grita turismo playero. Pero su verdadera magia está en los detalles: la monja peruana que guarda fotos del Cusco bajo su almohada, los pescadores que reparan redes al ritmo de rancheras mexicanas, y ese italiano que ronca como si su vida dependiera de ello.

Antes de dormir en el suelo –rodeado de mesas plegables–, entendí algo: esto no se elige, se sobrevive. Y a veces, sobrevivir implica convertir un comedor en santuario.

Día 10: De Laredo a Güemes – 28 km de Cemento, Anchoas y un Cura Revolucionario

Partí de Laredo al amanecer, las piernas aún resentidas por los 41 kilómetros del día anterior. El trazado, fiel a su estilo cántabro, me regaló 28 kilómetros de asfalto intercalados con breves respiros de tierra. Paisajes de postal verde grisácea: praderas salpicadas de vacas inmóviles como estatuas, algún caserío con ropa tendida al viento, y el Cantábrico asomando entre colinas como un viejo amigo.

La única excepción fue Santoña, localidad que irrumpió en la monotonía como un golpe de ola fresca. Santoña huele a salazón y resistencia. Enclavada entre el monte Buciero y las marismas de Victoria, este enclave pesquero vive por y para la anchoa.

Sus calles estrechas están flanqueadas por fábricas de conservas centenarias donde los trabajadores, manos curtidas por la sal, enrollan filetes con precisión de relojero suizo. La costa de Berria, con su arena oscura y aguas bravas, fue mi parada obligada: descalzo, dejé que las olas me recordaran que seguía vivo. En el paseo marítimo, un viejo con boina y pipa me contó: "Aquí hasta los niños saben filetear una anchoa. Es el ADN".

A las 14:00, arribé a Güemes con el peso pegado a la espalda. El refugio de Güemes no es un alojamiento: es un experimento social. Creado por el Padre Ernesto Bustio –cura octogenario, exmisionero y viajero incansable–, este lugar es un himno a la hospitalidad radical.

Con capacidad para 120 peregrinos, funciona gracias a voluntarios de todo el mundo y donaciones. Aquí no hay precios, solo contribuciones. El padre, con su barba blanca y ojos que han visto 85 inviernos, da charlas nocturnas traducidas al inglés por algún voluntario improvisado: "Esto no es una ruta, es una revolución silenciosa". Aquel día, éramos más de 100 almas compartiendo lentejas, risas y planes para llegar a Santiago.

Una playa cerca de Santander, con arena y agua azul.

Bandera del Racing de Santander colgada en un balcón.

Otra foto de una playa cerca de Santander, con sus acantilados.

Entre la multitud, reconocí a Helena –la coreana de sonrisa tímida y español entrecortado–. Estaba sentada en un banco de madera, mirando el horizonte con nostalgia: "Debo volver a Corea. Extraño a mi familia y a mis amigos. Pero también estoy triste porque quería continuar con ustedes". Había andado desde Santiago hasta Finisterre, y ahora el destino la obligaba a detenerse.

Le prometí visitarla en Seúl, pero con una condición: "Solo si me das hospedaje gratis". Se rio, me abrazó, y partió con su bolso azul, dejando atrás un vacío que solo los caminantes comprenden.

Con Hendrick (el teutón de zancadas largas), Laura (su compañera de libreta y risas), y Fede (el italiano amante del vino), decidimos romper la rutina: alquilamos un departamento en Airbnb en Santander para cuando finalizáramos la próxima jornada. "16 kilómetros mañana, pero después privacidad, un buen sofá y ducha caliente!", expresó Laura.

Se unió Lucía, neoyorquina amiga de Fede que acababa de llegar. Todo un personaje, se la pasaba haciendo ruidos y preguntándole a todo el mundo acerca de favoritismos: ¿cuál es tu canción favorita de Los Beatles?; ¿cuál es tu etapa favorita?... y así seguía y seguía sin parar. Tenía una energía que electrizaba el aire.

Esa noche, mientras el Padre Ernesto contaba historias de África, nosotros planeábamos nuestra mini-revolución urbana.

Día 11: De Güemes a Santander – Sidra Fría y Secretos de Lavandería

La etapa fue un paseo comparado con jornadas anteriores: 16 kilómetros de sendas costeras y barrios residenciales donde el Cantábrico asomaba entre edificios. Yo, obsesivo con los sellos, añadí tres kilómetros extra para estampar mi credencial en un hostal perdido entre callejuelas.

Santander nos recibió con su bahía aristocrática: yates balanceándose, el Palacio de la Magdalena –residencia de verano de reyes– vigilando desde lo alto, y un viento que olía a sal y diesel.

El departamento era un loft con vistas a tejados rojizos y ropa tendida. Tras las duchas –un lujo después de días de baños comunales–, fui a la recepción. Belén, la mexicana de pelo negro azabache y sonrisa que iluminaba la pantalla del ordenador, accedió a lavar nuestra ropa: "Métanlo todo en estas bolsas, pero shh… si me descubren, me fusilan". Regresé con ocho kilos de prendas sucias que olían a sudor peregrino. Cuando le entregué un chocolate como agradecimiento, sus ojos brillaron: "En México, esto es moneda corriente. ¡Gracias, hermano!".

Una playa en Santander, rodeada de impresionantes acantilados.

Vista de la costa de Santander con sus imponentes acantilados.

Playa en Santander con acantilados, captada durante el atardecer.

La costa de El Sardinero fue nuestro santuario. Hendrick y Laura, los alemanes, se sentaron a contemplar el paisaje. Lucía y Fede discutían para ver quién de los dos sería más rápido en una carrera de 100 metros sin obstáculos. Yo, tras dos cervezas, caí rendido bajo una sombrilla, soñando con senderos sin asfalto.

Luego de un hermoso día volvimos al departamento, y mientras todos descansábamos, Fede cocinaba y se quejaba de que le dolían los tobillos. Nada para decirle, se puso la diez y se mandó un risotto de puta madre que pudimos degustar con un buen vino tinto. Por la noche, anduvimos por el muelle, viendo cómo los barcos pintaban líneas plateadas en el agua.

Santander es como un traje de Armani con una mancha de café: elegante pero imperfecta. Sus pros: la Biblioteca Menéndez Pelayo –joya modernista con libros del siglo XV–, las tapas de bonito en vinagre del Mercado del Este, y atardeceres que pintan la bahía de oro líquido. Sus contras: precios que escalan como en Suiza, barrios periféricos donde el abandono se pega a las paredes, y una sensación de que la ciudad vive más de su pasado que de su presente. Al partir, entendí por qué no me enamoró: quería autenticidad, y ella ofrecía postal.

Al amanecer del día 12, Fede anunció su rendición: "Mis tobillos están como el Titanic después del iceberg". Decidió quedarse en Santander, prometiendo alcanzarnos en dos jornadas. Hendrick, Laura, Lucía y yo partimos hacia Santillana del Mar, dejando atrás risas, ropa limpia y un italiano en rehabilitación.

Día 12: De Santander a Santillana del Mar – 22 km entre Piedras Milenarias

Partimos al amanecer, el grupo reducido a cuatro: Hendrick, Laura, Lucía y yo. Los 22 kilómetros serpenteaban entre carreteras secundarias y senderos flanqueados por eucaliptos que susurraban secretos antiguos.

Santillana del Mar apareció como un decorado perfecto: calles empedradas pulidas por siglos, fachadas de piedra con blasones borrosos, y una quietud que solo rompía el arrastre de bultos sobre adoquines. El hospedaje, un complejo con jardines que habrían enamorado a Monet, tenía rosales trepando por arcos de hierro y bancos de madera bajo sombras generosas.

En el jardín, me topé con Lía y Bastián, dos rostros conocidos de etapas pasadas. Bastián, quien había comenzado un día antes que yo, reveló noticias sombrías: Manuel, el madrileño obsesionado con el Real Madrid, había abandonado por problemas familiares. "Se fue sin despedirse, espero no sea nada grave", murmuró Lía –habían compartido varios tramos y lo quería como a un padre postizo–, mientras yo arrancaba con mi tanda diaria de mates.

Entrada de una casa tradicional en Santillana del Mar.

Cartel del Camino de Santiago en Santillana del Mar.

Fachada del restaurante El Castillo, en Santillana del Mar.

Presenté a Hendrick y Laura, cuyas sonrisas chocaron con la melancolía del relato. La tarde se deslizó entre sorbos de yerba y planes para los próximos tramos.

Al caer el sol, recorrimos Santillana: la Colegiata de Santa Juliana guardaba capiteles tallados con dragones y santos de miradas perdidas. Las tiendas de recuerdos vendían queso picón envuelto en papel de estraza. En la plaza Mayor, un grupo de niños jugaba al fútbol frente a un palacio del siglo XV, sus risas contrastando con los escudos heráldicos que observaban desde las paredes. Santillana no necesita esforzarse para encantar: su mera existencia es un acto contrario a la modernidad.

Al día siguiente, el grupo se fracturó: Lucía decidió quedarse una jornada más, Bastián y Lía optaron por un ritmo pausado, y yo, junto a Hendrick y Laura, partimos hacia Comillas bajo un cielo plomizo. Los alemanes, antes imbatibles, ahora consultaban el reloj con frecuencia. "Tenemos que llegar a Santiago antes de que mi jefe recuerde que existo", bromeó Hendrick, aunque su voz delataba urgencia real. Santillana quedó atrás, pero su eco medieval nos siguió hasta el primer mojón.

Día 13: 23 km entre Ensueños y Preguntas sin Respuesta

La ruta desde Santillana del Mar hasta Comillas fue un lienzo de contrastes: bosques de hayas que filtraban la luz en hilos dorados, praderas donde el rocío aún brillaba como cristal partido, y el Cantábrico apareciendo y desapareciendo entre colinas.

Hendrick y Laura, con sus bultos ultraligeros y ritmo de marcha militar, se adelantaron pronto. Yo, en cambio, elegí la lentitud, deteniéndome en Cóbreces, aldea donde el tiempo parece haberse detenido en la época de los indianos. Construcciones de estilo montañés, con galerías acristaladas y jardines de hortensias, hablaban de emigrantes que volvieron de América cargados de sueños y riqueza.

La iglesia de Sierra, un punto de interés histórico.

Vista de la playa antes de llegar a la ciudad de Comillas.

Otra perspectiva de la iglesia de Sierra.

En Sierra, el puente medieval sobre el río Escudo era una obra de arte en piedra musgosa. Arcos perfectos, tallados por manos anónimas en el siglo XV, sostenían el peso de historias de arrieros y peregrinos. Un pastor pasó con su rebaño de ovejas, sus botas chapoteando en el barro, y me ofreció un queso fresco envuelto en trapo. "Pa' recuperar fuerzas", dijo, sin detenerse. Comí sentado en la orilla, viendo cómo las truchas dibujaban círculos en el agua. Aquel lugar, pequeño y olvidado en los mapas, encapsulaba la esencia de todo esto: generosidad sin pretensiones.

Arribé a Comillas al mediodía, con el sol alto y la mente llena de preguntas. ¿Por qué ciertas personas cruzan nuestro sendero solo para desaparecer después? ¿Qué hilos invisibles tejen las amistades efímeras? La ciudad, una mezcla de elegancia decadente y energía vibrante, me distrajo con sus joyas: el Capricho de Gaudí, palacio de cerámica verde y torres que parecen brotar de un cuento oriental; y las arenas de Comillas, donde corrí descalzo hasta que las olas me alcanzaron, riendo como un niño.

En el hostal, mientras guardaba mi equipaje, apareció Lía. Venía exhausta, polvo en las botas y una sonrisa triste. "Esta es mi última etapa. Mañana tomo un tren a Barcelona", confesó. Anduvimos juntos hasta el Palacio de Sobrellano, donde las gárgolas nos observaban desde las cornisas. No hubo grandes discursos, solo un abrazo frente a la estatua del Marqués de Comillas, cuyo rostro de bronce parecía entender la fugacidad de los encuentros.

Vista de la naturaleza en Comillas, Cantabria.

El Capricho de Gaudí, una obra arquitectónica en Comillas.

Iglesia rural en las afueras del pueblo de Comillas.

Día 14: San Antonio de la Barquera a Colombres – 28 km de Adiós, Lluvias y Hombres de Hierro

El último tramo en Cantabria comenzó con un peso que pesaba como un reproche. Tras 15 jornadas y 15 kilos a cuestas, mi espalda exigía clemencia. Los 28 kilómetros hasta Colombres serían un ritual de despedida: caminata ligera, paisajes que ya sentía familiares, y la urgencia de enviar siete kilos al correo. Pero primero, una parada en el Parque Natural de Oyambre, donde el Cantábrico y los bosques se funden en un abrazo húmedo.

Dejé el bulto bajo un roble, anduve una hora por senderos bordeados de helechos, y fotografié marismas donde garzas posaban como estatuas vivas. El aire tenía ese aroma a musgo y sal, una combinación que Cantabria domina como nadie.

San Vicente de la Barquera apareció como un escenario de cuento: su puente medieval de 14 arcos cruzaba la ría de La Rabia, mientras barcas de pesca dormitaban en el muelle. La localidad, famosa por su mercado medieval anual, lucía construcciones blancas con balcones de hierro forjado y geranios que competían en color. En una tienda de ultramarinos, compré queso picón envuelto en papel de estraza –último souvenir cántabro–.

Vista de los barcos y la arquitectura de San Antonio de la Barquera.

Otra vista del puerto y la arquitectura de San Antonio de la Barquera.

Un barco antiguo y abandonado en el puerto de San Antonio de la Barquera.

En la sucursal postal de San Vicente, mientras enviaba siete kilos de equipaje a Santiago, el azar me cruzó con tres figuras inesperadas: Cristen, croata de 30 años con aire de mochilero eterno; Ho, surcoreano de 65 años, jubilado y hermético como un muro; y Cris, inglés de 74 años residente en Francia, quien viajaba "para escapar de las quejas de mis hijas". Cris, con su bastón de trekking y sonrisa burlona, me recordó a mi padre: "Tenés su edad. Si él intentara esto, lo internarían en dos días". Él rio: "La vejez es un invento de los que le temen al polvo". Ho, en cambio, solo asintió, guardando silencio como un mantra coreano. No hubo fotos de nietos ni historias familiares: solo tres hombres, tres nacionalidades y un destino común bajo el techo de Correos.

Con siete kilos menos, el resto a Colombres fue un respiro. Paré en un puesto chino de carretera –lonas azules, luces parpadeantes– y compré un poncho de lluvia verde fosforescente. "Para que no te confundan con un fantasma", rio el vendedor.

Colombres, aldea de construcciones indianas con fachadas color pastel, me recibió bajo un cielo plomizo. El hospedaje, moderno y silencioso, estaba vacío, pero solo tenía espacio para ocho personas. Formaba parte de una organización con reglas más particulares y abiertas: con un mínimo de donación, recibías desayuno, cena y lavaban tu ropa. Antes de dormir, miré el mapa: Asturias esperaba al otro lado del río Deva. Cantabria se despedía sin estridencias, como un amigo que sabe que volverás.

Conclusión: Cantabria, Tierra de Contrastes Agridulces

Cantabria me enseñó algo que Euskadi no: que no hace falta gritar para existir. Mientras los vascos defienden su identidad con banderas y protestas, los cántabros la viven en silencio. En tortillas de bar de aldea. En anchoas que enrollan con las manos desde hace generaciones. En curas octogenarios que abren refugios para 120 desconocidos sin pedir nada a cambio.

No hubo grandes revelaciones acá. No me crucé con manifestaciones independentistas ni conversaciones sobre autonomía. Cantabria no necesita explicarse: se muestra. En Santoña, donde el olor a sal impregna todo. En Laredo, donde una monja peruana guarda fotos del Cusco bajo su almohada. En Güemes, donde el Padre Ernesto repite cada noche que esto es una revolución silenciosa.

Silenciosa. Esa es la palabra. Cantabria no compite con nadie. No tiene la épica de Galicia ni el dramatismo vasco. Es verde, húmeda, modesta. Sus villas no salen en las guías turísticas principales. Sus costas no están colapsadas de sombrillas. Su comida no tiene estrellas Michelin pero alimenta mejor que cualquier restaurante caro.

Anduve 200 kilómetros por esta tierra y lo que más me quedó no fueron los monumentos, sino los pequeños gestos: el pastor que me regaló queso sin preguntar mi nombre, Belén lavando mi ropa a escondidas, el italiano que roncaba tan fuerte que terminé durmiendo en el comedor. Esas cosas no se planean, no se buscan en mapas. Pasan porque Cantabria funciona así: sin aspavientos, sin poses, sin pretensiones.

Me voy con siete kilos menos en el bulto y la certeza de que esta región no me marcó con fuego como Euskadi, sino con lluvia fina que cala despacio. Asturias me espera al otro lado del río. Pero una parte de mí ya sabe que volveré acá, aunque sea solo para comerme otra tortilla de esas que te arreglan el día.

Asturias: Paraíso Verde, Sidra y Resistencia ▼

Día 15: De Colombres a Celorio – 29 km entre Lluvia y Hospitalidad Asturiana

La noche en Colombres terminó con risas y confesiones alrededor de una mesa compartida. Junto a Lucía, Cris, Hendrick, Ho, Rodrigo y un italiano cuyo nombre se perdió en la niebla de la memoria, intercambiamos historias que trascendían idiomas. Yo, poco hablador esa noche, escuché cómo el croata Cristen defendía su decisión de comer solo en restaurantes: "La cocina es parte del viaje, no quiero perdérmela". El italiano, con inglés fragmentario, necesitó de mis rudimentos de español para contar su travesía desde Sicilia. Aprendí que un "grazie" o un "dove?" abren más puertas que cualquier guía turística.

Llanes, primer hito del día, es una villa donde el Cantábrico esculpió leyendas. Su puerto pesquero, protegido por el Torreón medieval, alberga barcas con nombres como «María de la Paz» y «San Roque». La Basílica de Santa María, gótica y sobria, guarda retablos dorados que contrastan con los murales urbanos del Paseo de San Pedro, donde artistas locales pintaron sirenas y ballenas sobre muros descascarados. Los bufones, grietas en los acantilados que escupen agua marina con la marea alta, son el latido geológico de esta costa. Aquí, hasta el aire huele a sal y sidra escanciada.

Celorio, meta final, es una mezcla de espiritualidad y naturaleza indómita. El Monasterio de San Salvador, ahora hospedaje de peregrinos, se alza sobre marismas donde garzas reales anidan entre juncos. Su claustro románico, con capiteles tallados con motivos vegetales, parece un recordatorio de que la fe también florece en la simplicidad. La costa de Celorio, de arena dorada y aguas frías, está flanqueada por un paseo marítimo donde ancianos juegan a las cartas bajo toldos descoloridos. Este lugar no busca turistas: los recibe con la autenticidad de quien nada tiene que probar.

Mi equipo de trekking frente a una playa en Asturias.

La ciudad de Llanes, un destino turístico en Asturias.

Playa a las afueras de Llanes, con el mar y la costa.

La caminata de 29 kilómetros fue un diálogo constante con el mar. Paré en costas escondidas para grabar el sonido de las olas en mi mente, y en tramos de asfalto que Asturias convirtió en senderos bordeados de eucaliptos. Arribé a Celorio a las 14:00, justo antes de que una llovizna persistente convirtiera la tarde en un lienzo gris. En el supermercado local, compré pasta, pesto y queso –presupuesto de ocho euros para dos comidas–, mientras observaba a turistas gallegos comprar botellas de sidra como si fueran agua.

Sin querer hablé de costos, es importante que les aclare que mientras Cristen optaba por restaurantes –un gasto que rondaba los 60 euros diarios–, yo priorizaba supermercados y cocina comunal. No hay juicio en esto: cada peregrino elige su ruta, tanto en el asfalto como en el bolsillo. Esa noche, entre el aroma a pollo al horno y arroz con azafrán, el dueño del hostal –asturiano de voz ronca y orgullo regional– me advirtió: "Aquí no critiques a Luis Enrique, que lo tenemos por santo". La lluvia, convertida en compañera, me obligó a refugiarme en películas y charlas intrascendentes, recordándome que hasta en la monotonía hay belleza.

Día 16: De Celorio a San Esteban – Lluvia, Ribadesella y un Coreano Pirómano

La mañana comenzó con un milagro asturiano: la lluvia cesó justo al amanecer. Partí a las 7:00, decidido a aprovechar la tregua meteorológica. Esta etapa, penúltima del Norte antes de abrazar el Primitivo, sería un desafío en soledad. El trazado serpenteó entre prados donde el rocío brillaba como diamantes sueltos, hasta llegar a Ribadesella, villa que detuvo mi reloj interno.

Ribadesella es un libro abierto de geología e historia. La Cueva de Tito Bustillo, Patrimonio de la Humanidad, guarda pinturas rupestres de caballos y renos que artistas anónimos trazaron hace 14,000 años. En el puerto, barcas pintadas de azul y verde mecían redes recién reparadas, mientras niños correteaban junto al puente romano que desafía al río Sella. En la plaza Mayor, bajo soportales del siglo XVIII, ancianos jugaban al mus entre risas y sorbos de vino blanco. Compré un bollo preñao –pan relleno de chorizo– en una panadería donde el dueño, con acento cerrado, me contó cómo el Descenso Internacional del Sella –una competición de piraguas– llena la localidad de color cada agosto.

Dejé Ribadesella con pesar, prometiendo volver. Los últimos cuatro kilómetros hasta San Esteban fueron una subida brutal por carretera secundaria –pendiente del 18%, según mi aplicación–, donde cada paso quemaba músculos que ni sabía tener. Al arribar, una mujer sevillana de pelo canoso y acento andaluz me recibió con un "¡Vaya pinta de peregrino traes, churumbel!". Su marido, argentino de Córdoba como yo, había convertido la casa en un santuario del mate y el fernet. "Al principio extrañaba el asado, pero aquí el cachopo me adoptó", confesó, mostrando una foto de él junto a una parrilla portátil en el jardín.

La iglesia de Celorio, un punto de referencia en el pueblo.

Vista de Ribadesella, con los barcos en el puerto.

Un barco antiguo y abandonado en la playa de Ribadesella.

La tarde se tornó surrealista cuando Ho, el surcoreano, intentó freír carne en una sartén olvidada en la cocina. El humo espeso alertó a la dueña, quien llegó gritando "¡Esto no es un samgyeopsal, hombre!". Ante la barrera idiomática, medié como pude: "No fire, Ho. Fire bad", dije en inglés roto, señalando el detector de humo. Dos horas después, mientras cocinaba pasta entre risas, dos españoles sesentones entablaron una competencia épica: "Yo hice el francés y el portugués", "Pues yo el del norte tres veces". Escapé bajo la excusa de dolor de cabeza, prefiriendo el silencio de mi litera al ruido de egos inflados.

Esa noche, bajo un techo asturiano que olía a leña quemada y lavanda, entendí que la soledad del peregrino no es vacío: es espacio para escucharse. Ribadesella me había regalado su historia tallada en cuevas; San Esteban, una lección de paciencia entre humo y anécdotas ajenas. Al dormir, soñé con el Primitivo: veredas de tierra donde solo mis pasos y el viento tendrían derecho a hablar.

Día 17: De San Esteban a Carda – 32 km, Nostalgia y un Consejo Sabio

Los 32 kilómetros entre San Esteban de Leces y Carda fueron una prueba de resistencia física y mental. Comencé al alba, bajo un cielo plomizo que prometía lluvia pero solo cumplió con brisa fría. Asturias reveló su rostro más agreste: veredas entre bosques de castaños, prados donde ovejas masticaban indiferentes, y aldeas como Bueres, donde el único sonido era el repique de una campana olvidada. Arribé a las 13:00 al hospedaje de Carda –uno de los cinco especiales de Asturias–, donde Valeria, una mujer de ojos azules y manos curtidas por el jabón, me recibió como a un hijo pródigo. "Veo que sobreviviste al polaco de Colombres", dijo, reconociendo los sellos de mi credencial. Su refugio era un santuario de hospitalidad: cena casera de fabada, ropa lavada con mimo, y donaciones voluntarias. Entre bocado y bocado, me confesó que su hija estudiaba Medicina en Madrid: "La extraño más cuando lavo sábanas de peregrinos que cuando veo su foto". Me recomendó hacer una parada en Oviedo antes del Primitivo: "Descansarás y entenderás por qué esta tierra enamora". No sabía entonces cuánta razón tendría.

Graffiti con el símbolo del Camino de Santiago.

Casas rurales en la localidad de Carda, Asturias.

Cartel del Camino de Santiago, una guía para peregrinos.

Esa noche, por primera vez en semanas, no hubo ronquidos ni susurros ajenos. La soledad me confrontó con una verdad incómoda: extrañaba las peleas de fútbol con mi padre –ese River versus Boca maravilloso–, necesitaba saber en qué andaba mi hermana, y cómo estaba de salud mi madre. Acá, donde cada jornada es una página en blanco, esas ausencias se volvieron ecos que resonaban en cada curva del trazado. Escribí mensajes que no envié –"¿Viste el último partido de la selección?", "¿Seguís usando mi remera de Bowie?"–, guardando las palabras para cuando mis botas pisaran suelo firme.

Al cerrar los ojos, me despedí mentalmente del Norte. El Primitivo me llamaba con sus montañas escarpadas y senderos de tierra rojiza. Necesitaba dejar atrás el asfalto que había marcado mis pasos desde Irún, cambiar el rumor del mar por el crujir de hojas bajo las botas. Valeria tenía razón: Oviedo sería el puente perfecto entre ambas rutas. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, soñé con cumbres nevadas donde el único ruido sería mi propia respiración.

iv>

Al cerrar los ojos, me despedí mentalmente del Camino del Norte. El Primitivo me llamaba con sus montañas escarpadas y senderos de tierra rojiza. Necesitaba dejar atrás el asfalto que había marcado mis pasos desde Irún, cambiar el rumor del mar por el crujir de hojas bajo las botas. Valeria tenía razón: Oviedo sería el puente perfecto entre ambas rutas. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, soñé con cumbres nevadas y caminos donde el único ruido sería mi propia respiración.

Parate Cultural: Oviedo – Donde el Asombro se Encuentra con la Historia

Arribé a Oviedo en bus desde Villaviciosa bajo un cielo despejado que parecía una bienvenida. Era un descanso antes de empezar la ruta original a Santiago que nació aquí en el siglo IX. El hostal, una casona reformada cerca del centro, me asignó una habitación individual –un lujo que ya empezaba a saborear como vino añejo–. Con el equipaje aún húmedo de la caminata matutina, salí a explorar con la urgencia de quien sabe que el tiempo es prestado.

Mafalda, Fútbol y un Museo que Defiende la Fe

La conexión argentina con Oviedo nace de una viñeta de Quino –en 2014 recibió el Premio Príncipe de Asturias– de 1971: Mafalda, señalando un mapa, exclama "¡Oviedo existe!". El chiste, nacido de un error periodístico que ubicaba aquí un atentado de ETA, hoy es motivo de orgullo local. Encontré un mural en su honor cerca de la Plaza del Fontán, donde turistas sacaban selfies sin entender el contexto, pero sonriendo igual. No debo mentir, no estaba al tanto de la conexión simbiótica Mafalda-Oviedo, por lo cual, tuve que pedirle ayuda a Google. Descubrí que el impacto de Mafalda en la sociedad es tan profundo que se ha creado una ruta específica para explorar la ciudad a través de los ojos de la "niña rebelde". La ruta abarca detalles indispensables del personaje y su creador, expuestos en placas conmemorativas, frases originales y estatuas.

Un edificio histórico en el centro de Oviedo, Asturias.

La iglesia de Oviedo, un punto de referencia en la ciudad.

Los muros de la Catedral de Oviedo, parte de su rica historia.

Reencuentros y Rituales: El Mate como Pasaporte

Mientras andaba por la Calle Uría, una calva brillante bajo el sol delató a Andy –el inglés de Birmingham que anduvo conmigo desde Zarautz–. Junto a él estaba Luna –neuquina de 25 años–, quien instantáneamente clavó sus ojos en mi mate. "¡Che, tenés mate! ¿No me convidarías uno?", me preguntó con voz temblorosa. Al primer sorbo, sus ojos se humedecieron: "¡Cuánto lo extrañaba!". Compartimos tres rondas mientras Andy, fiel a su estilo, hablaba de su esposa como si la hubiera dejado ayer. Les comenté a ambos que estaba en jornada de descanso, que quería recorrer la ciudad, y antes de despedirme programamos encuentros en las próximas etapas.

Recorriendo lo Invisible: De Woody Allen al Mercado

Mi ruta fue un mosaico de contrastes que comenzaba frente a la estatua de Woody Allen, instalada en 2003 tras su visita al Festival de Cine. Desde allí, su figura de bronce contemplaba con perplejidad permanente la Calle de las Tiendas. Avanzando hacia el Teatro Campoamor, respiré el aura de ceremonias pasadas donde las alfombras rojas aún guardan ecos de ambición literaria y versos pronunciados bajo focos. El trazado me llevó después al Mercado del Fontán, un santuario de aromas terrosos donde el queso Cabrales –ese azul picante madurado en cuevas– dialogaba con el chisporroteo de la sidra al caer en tazas de barro, mientras las pescaderas entonaban precios con ritmo de copla. La travesía terminó en la Calle Gascona, entre mesas donde jubilados debatían sobre realismo mágico junto a tazas de café humeante que costaban exactamente un euro.

Había emprendido el regreso al hostal, cuando me crucé –sin programarlo– con el Museo del Real Oviedo. Entré, por supuesto. En una primera vitrina eran visibles camisetas de los antiguos ídolos del club como Isidro Lángara –goleador década del 30–, Carlos Muñoz Cobo –delantero década del 90– y Santi Cazorla (el único al que conocía) –volante talentoso de estos tiempos, ya retirado–, y fotos en blanco y negro de estadios llenos. Un anciano, con la fragilidad emocional que caracteriza a las personas de la tercera edad, me contó cómo en 2003 casi desaparecieron: "Los hinchas donaron hasta céntimos. Esto es más que fútbol: es religión", me comentó evidenciando una nostálgica mezcla de tristeza y orgullo.

Conclusión: Oviedo, el Secreto que Todos Deberían Conocer

Oviedo susurra. Su belleza se esconde en los pliegues de lo cotidiano: en las vetas de cuarzo de los adoquines de la Calle Mon, en los murmullos que reptan por las piedras milenarias del claustro de San Vicente, en la promesa que late bajo cada arco medieval. Esta ciudad se revela en el roce de una brisa que transporta memorias de manzana fermentada y en el crujir de las páginas de un libro viejo en alguna librería de trastienda. Un lugar que, una vez descubierto, se eterniza, como esas esquinas que guardan secretos entre sus sombras, esperando al próximo caminante dispuesto a escuchar su relato.

Día 18: De Oviedo a San Marcelo – Lluvia, Galeano y una Familia de los Cárpatos

La madrugada en Oviedo olía a asfalto lavado y café de máquina. Partí bajo una lluvia tenaz que dibujaba círculos en los charcos. El equipaje cargaba ahora con otro peso: la certeza de que el Primitivo sería un diálogo entre mis pasos y la montaña asturiana. Los 32 kilómetros planeados serían una prueba de resistencia bajo cielos plomizos, con paradas breves en villas que apenas marcaban el mapa.

Los primeros diez kilómetros los compartí con Miguel, un madrileño que abandonó en Grado para tomar un autobús. "Mis tobillos son traidores", confesó mientras ajustaba su bastón. Continué solo hasta Tiós, donde el trazado se bifurcó entre prados de hierba saturada y veredas que trepaban colinas como costuras en un tapiz verde. Fue allí donde apareció África: catalana rebelde y botas embarradas, quien andaba con la determinación de quien busca respuestas en la marcha. "Vine a Asturias para escuchar el silencio", dijo, quien sería mi compañera por el resto de la jornada.

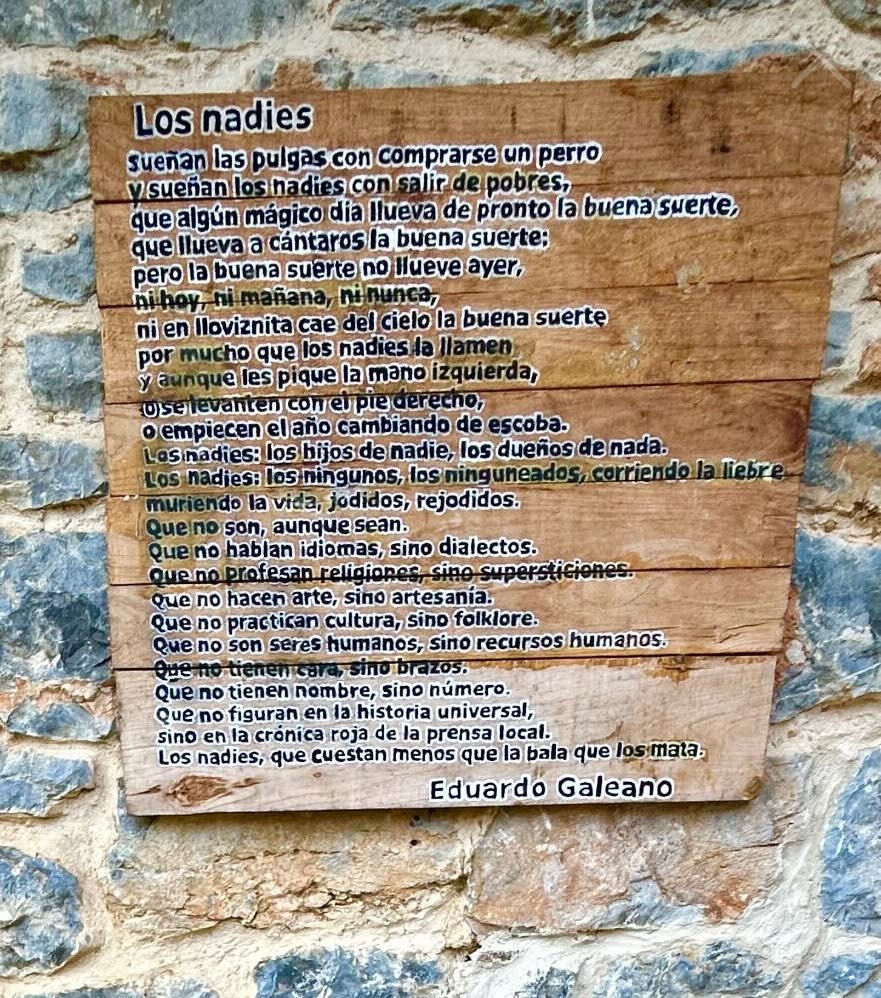

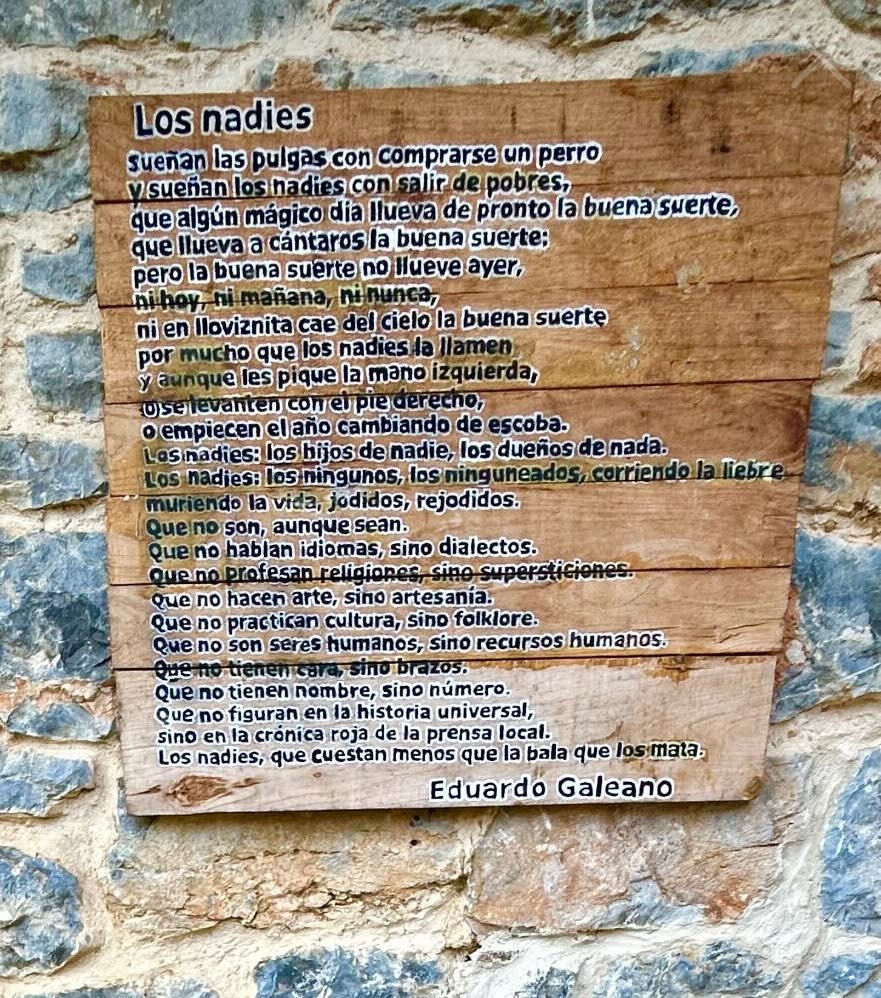

Arribamos a San Marcelo al filo de las 15:00. La aldea, un puñado de construcciones de piedra rodeadas de robles centenarios, albergaba la Casita Mandala. En la entrada, un cartel de madera torcida advertía: "Cuidado: Niños peligrosos". Más allá, tallada en un dintel, la frase de Eduardo Galeano desafiaba al transeúnte:

Cartel de advertencia: "Cuidado, niños peligrosos".

La famosa frase de Eduardo Galeano en el Albergue de San Marcelo.

Fachada del Albergue de San Marcelo, un lugar de descanso.

"Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean."

Mathias, el dueño eslovaco, emergió entre el humo de un cigarrillo casero. Su melena castaña y ojos grises contrastaban con el dialecto asturiano que había adoptado. Mientras su esposa tejía bufandas en un rincón, conversamos sobre Bratislava –le comenté que había visitado su país y mostró signos de nostalgia–. África, ajena a las referencias, escuchaba intrigada. La charla derivó en política balcánica, hasta que Violeta, su hija de siete años, irrumpió con un dibujo de dragones y montañas. "Este es el monte donde viven las hadas que ayudan a los peregrinos", anunció con seriedad de cartógrafa.

La tarde se transformó en un lienzo de espontaneidad. Los niños, dueños absolutos del patio, inventaban reglas para juegos sin nombre: corrían entre los árboles dibujando mundos con tizas de colores, convertían palos en varitas mágicas, y organizaban carreras de hojas secas sobre charcos. Violeta, líder natural del caos creativo, me arrastró a su "castillo secreto" –un montículo de tierra junto al gallinero– donde declaró solemnemente: "Aquí somos piratas que rescatan dragones". Su hermano menor, más tímido pero igual de imaginativo, construía puentes con piedras mientras narraba historias de gigantes que hablaban en rimas. África, observándolo todo desde un banco de madera, compartió su reflexión entre risas: "Viajo para encontrar lugares donde la rutina no decida por mí. En estos lugares, hasta el polvo tiene algo que enseñar". Al ver a los niños abrazar el desorden con tanta naturalidad, entendí que la verdadera magia no estaba en los planes, sino en dejar que las horas se desarmaran como puzzles sin manual.

Al anochecer, mientras Mathias encendía velas de cera, la conversación giró hacia los "Nadies" de Galeano –yo propuse la conversación, preguntándole si lo conocía, ya que el uruguayo es mi escritor favorito–. "Esta casa es para ellos", dijo, señalando las literas vacías. "Los que andan sin credencial, los que duermen bajo puentes o en estaciones. Aquí nadie es nadie, por eso todos son alguien".

Oviedo fue un parate glorioso, San Marcelo un paréntesis totalmente inesperado. Entre niños que reinventan la realidad y migrantes que cargan patrias en bultos, entendí que esto también se teje en las pausas. Mathias, con su utopía eslovaca-asturiana, y África, buscando silencios que curaran ruidos urbanos, me recordaron que las rutas no son líneas rectas: son laberintos donde a veces hay que detenerse para oír el pulso de los demás. Al partir al día siguiente, Violeta me entregó una piedra con forma de corazón: "Para que no olvides que los dragones existen".

Día 19: De San Marcelo a Tineo – Senderos de Soledad y Memorias Medievales

La madrugada comenzó con silencios elocuentes. Había abandonado San Marcelo antes del amanecer, evitando despedidas que entorpecieran el ritmo de la marcha. Los primeros kilómetros –hoy tocaban 36– fueron un diálogo entre mis botas y la tierra mojada: el asfalto desapareció tras una curva, dejando paso a veredas de arcilla rojiza que se aferraban a las laderas como raíces antiguas. El hambre se volvió compañero incómodo hasta que, cerca de una aldea sin nombre, el letrero de una panadería emergió entre la bruma. A las 9 AM, ya mordía un torto de maíz caliente –masa crujiente untada con mantequilla salada– mientras el café con leche humeante dibujaba espirales en el aire frío. En Asturias, hasta el desayuno es una declaración de resistencia: chorizo ahumado, queso de Cabrales en láminas gruesas, y pan de escanda que parece hecho para soportar inviernos enteros.

El trazado a Tineo fue una sucesión de bosques donde los robles extendían sus ramas como brazos protectores. Crucé puentes medievales de piedra musgosa –arcos perfectos que desafían siglos de crecidas– y pasé junto a hórreos abandonados que aún guardaban aromas de cosechas pasadas. Los encuentros fueron breves: un peregrino francés que fotografiaba líquenes con devoción científica, una pastora que me ofreció agua de un manantial oculto a la vista de los caminantes. Cada «buen camino» intercambiado resonaba como un mantra colectivo, mientras las ostras talladas en los bultos –símbolo de los peregrinos– tintineaban con cada paso, recordatorios móviles de que el mar nunca está lejos en estas tierras.

La ciudad apareció tras una colina, desplegándose como un manuscrito medieval. Tineo nació sobre un castro prerromano, y eso se nota: sus calles empedradas tienen esa terquedad de las cosas que no se mueven aunque pasen siglos. En 1222, los reyes de León decidieron que todos los peregrinos pasaran por acá —protección real, decían, aunque quizás solo querían controlar quién cruzaba sus montañas—. Sus edificios blasonados –como el Palacio de Merás, con escudos heráldicos desgastados por la lluvia ácida– hablan de linajes que gobernaron estas montañas. En la Plaza del Ayuntamiento, la iglesia de San Pedro apostaba su torre románica contra nubes que amenazaban tormenta, mientras el Museo del Oro recordaba la fiebre aurífera que atrajo a romanos a lavar las arenas del río Navelgas.

Panorámica del pueblo de Tineo, rodeado de naturaleza.

Una calle en Tineo, mostrando su arquitectura típica.

Otra panorámica de Tineo, un pueblo asturiano.

Pero Tineo no es solo pasado: en sus bodegas subterráneas aún se elabora vino de uva verdejo siguiendo recetas celtas, y las tallas de madera de los artesanos locales –santas de rostros severos, cruces decoradas con motivos solares– se venden junto a imanes de nevera con el escudo jacobeo. Es una ciudad que negocia su memoria sin traicionarla, donde los jóvenes beben sidra en bares con WiFi gratis mientras los abuelos juegan a la llave –juego asturiano de lanzar herraduras– frente al lavadero público.

El hospedaje era funcional: literas metálicas, duchas de timer y una cocina donde alguien había dejado medio paquete de fideos. Tras una ducha rápida, ya habiendo explorado un poco la localidad, no me quedó más remedio que descansar debido a que el cielo descargó su furia en forma de chaparrón horizontal. La noche se volvió un monólogo de gotas contra cristales, interrumpido solo por el crujir de las páginas del "Silencio de los Inocentes" –libro que estaba leyendo en ese momento y que fuera inmortalizado en el cine por Anthony Hopkins en su gloriosa interpretación de Hannibal Lecter–. Seguía teniendo algo de tiempo libre y estaba sin sueño y la jornada se negaba a terminar; me puse a escribir. Quise poner en palabras la paradoja de buscar soledad mientras se anhelan conexiones.

Día 20: De Tineo a Pola de Allande – Atajos de Barro y Solidaridad

El amanecer en Tineo olía a leña quemada y pan recién horneado. Cargué el equipaje con una mezcla de entusiasmo y nostalgia: cada paso me alejaba del corazón de Asturias, acercándome a Galicia como quien se despide de un amor intenso. Los 26 kilómetros prometían un diálogo íntimo con la tierra –seguía sin asfalto– a través de veredas que serpenteaban entre montañas peladas y bosques de hayas temblorosas.

Tras 13 kilómetros de subidas que quemaban pantorrillas, arribé al punto crítico: el desvío de Hospitales. A la izquierda, la ruta mítica –vertiginosas vistas, cumbres batidas por vientos épicos–. A la derecha, la variante de La Pola –villas con nombres de novela pastoril, chimeneas humeantes, panaderías de siglo XIX–. El cielo, gris plomizo, tomó la decisión por mí: "Hospitales con este temporal es para suicidas", murmuré, ajustando la capa de lluvia mientras torcía hacia Borres.

El hospedaje era una casona de piedra con geranios escapándose de las ventanas. Peter, el holandés dueño del lugar, me recibió con un "¡Che, boludo! ¿Trajiste facturas?" que me sacó una carcajada –había vivido en Tigre, Buenos Aires, por más de seis años–. Su español era porteño post-crisis 2001: mezcla de lunfardo y términos de albañilería aprendidos en obras bonaerenses. Mientras mostraba las instalaciones –habitaciones con nombres de localidades asturianas, duchas que funcionaban con energía solar– contó cómo había cambiado Ámsterdam por esta vida: "Aquí hasta la lluvia es más copada".

Un desvío en el camino antes de llegar a Pola de Allande.

Vista panorámica del pueblo de Pola de Allande en Asturias.

Un banco con un diseño único inspirado en Star Wars.

Las encargadas de la jornada eran un tándem explosivo:

Myriam (Mendoza, Argentina): Ex empleada de servicio del Hotel Aconcagua en el año 2000. Estaba de turno el 3 de marzo de 2000 cuando Charly García, en medio de un escándalo por su estadía, saltó al vacío desde el noveno piso hacia la pileta del patio. "Nunca vi algo así –relató mientras fregaba ollas–. Subió como un demonio, la gente abajo gritaba. El golpe contra el agua sonó como un disparo. Milagrosamente, salió ileso, pero ese día todos creímos que había terminado mal. Así era Charly: espontáneo, loco e indescifrable".

Susana (Bogotá, Colombia): Ex subchef del restaurante El Cielo en Medellín. Su especialidad: reinventar sobras con técnicas de alta cocina. Esa noche transformó donaciones del día –pan duro, huesos de jamón, berzas mustias– en una fabada que desafiaba las leyes de la termodinámica: espesa como lava, humeante y con un umami que hacía cerrar los ojos al primer bocado.

La noche fluyó entre vino de Cangas, anécdotas de rutas rotas, y un momento mágico cuando Myriam puso un cassette de Serú Girán que Peter guardaba como reliquia. Las quejas de dos gallegas sobre el estado de las veredas se ahogaron en el coro de risas cuando Susana sirvió una tarta de queso que desafió todas las leyes de la física. "Esto es lo que pasa cuando eliges la variante menos transitada –dijo Peter brindando con sidra–. Encuentras familias donde debería haber extraños".

Día 21: De Pola de Allande a La Mesa - Últimos Pasos Asturianos y Sueños Gallegos

Empecé mi última jornada en Asturias con sensaciones encontradas, como con cada provincia española que iba dejando atrás. Teniendo en cuenta el promedio de kilómetros andados por día en los últimos tramos, 22 hasta La Mesa parecían un paseo. El hospedaje de Pola de Allande vibraba con despedidas: Susana, la colombiana de manos mágicas, me entregó un "Que mi Diosito lo bendiga en todo el recorrido" que me transportó a las veredas de Medellín. Esa costumbre cafetera de encomendar viajeros a la buena de Dios siempre me conmovió, aunque mi fe cabalgara entre escepticismo y nostalgia.

La ruta comenzó con una subida de 1000 metros que la ansiedad convirtió en ligera. Los ríos, hinchados por lluvias recientes, rugían bajo puentes medievales como recordatorios de fuerzas naturales indomables. En la cima del Puerto del Palo, el viento helado me obligó a enfundarme la campera mientras miraba hacia atrás: Asturias se desplegaba en un tapiz de verdes que Galicia pronto reclamaría como propios.

En Berducedo, villa encajonada entre peñas, el tridente de Cristen (croata gastrónomo), Ho (coreano silencioso) y Cris (inglés septuagenario) almorzaba en un restaurante de manteles a cuadros. Opté por mi ritual de tortilla de patatas y mate amargo bajo un roble centenario. Dos horas después, en un parque donde el musgo alfombraba bancos de piedra, Andy y Luna compartían historias de Birmingham y Neuquén. Después de caminatas solitarias fue un verdadero placer volver a ver estos dos, que eran la fiel representación de padre e hija.

Yo en las montañas de Asturias, disfrutando de la naturaleza.

Vista de un pequeño pueblo perdido en la montaña asturiana.

Arquitectura tradicional asturiana cerca de la frontera con Galicia.

La entrada a La Mesa fue un acto de magia forestal: robles cuyos troncos necesitaban tres brazos para abarcarse, helechos que ondeaban como banderas de un reino vegetal. El hospedaje –construcción de piedra con chimenea siempre encendida– albergaba ya a Vasilij, ucraniano de voz grave y mirada cargada de ausencias. "En Kharkiv era cantante de una banda de heavy metal, ahora solo canto para que mi hijo olvide los orígenes", confesó mientras me miraba con escepticismo mientras preparaba mi mate. Su español, aprendido en Polonia a causa de la guerra, tenía la textura áspera de quien reconstruye identidades.

Conclusión: Asturias, el Reino Verde donde el Mito se Hace Camino

Asturias me enseñó que hay territorios que no se atraviesan: se habitan aunque sea por semanas. Entre sus montañas aprendí que la resistencia no siempre grita –a veces susurra en el vapor de una fabada, en el escanciado preciso de la sidra, en los ojos de Vasilij contando bombardeos mientras prepara té–. Esta tierra verde no pide adoración: ofrece refugio a cambio de respeto.

Aquí conocí familias que se construyen en cocinas comunales, donde Myriam recuerda a Charly García volando hacia una pileta y Susana transforma sobras en milagros culinarios. Vi niños que inventan dragones en patios embarrados mientras sus padres eslovacos buscan en Asturias lo que Europa del Este les arrebató. Entendí que el Primitivo no es solo geografía: es una decisión de cambiar el rugido del Cantábrico por el silencio de los robles, el asfalto por la arcilla que se pega a las botas como memoria física.

Los asturianos no hablan de grandeza: te lavan la ropa, te escancan sidra, tallan frases de Galeano en dinteles. La hospitalidad acá no es discurso, es verbo. Esta provincia no vende imagenes: regala instantes que se clavan en el pecho como las flechas amarillas en los árboles.

Me voy de Asturias con piedras de Violeta en el bolsillo, con el sabor del torto de maíz en la lengua, con la certeza de que hay lugares que te adoptan aunque solo pases de largo. Galicia espera del otro lado del puerto, pero parte de mí ya decidió que volveré: a caminar bajo esta lluvia que no moja sino que bautiza, a escanciar sidra con la torpeza del forastero que aprende, a sentarme en cocinas donde extraños te llaman hijo y te alimentan como si te conocieran de siempre.

Porque Asturias no se explica: se respira, se mastica, se lleva en las suelas del calzado mezclada con barro y leyendas. Y cuando alguien me pregunte qué encontré en estas montañas, diré simplemente: encontré que a veces el hogar no es donde naciste, sino donde tus pasos decidieron detenerse a escuchar.

Galicia: Donde el Camino se Hace Leyenda.

Día 22: De A Mesa a Fonsagrada - 41 km de Iniciación Gallega

La madrugada en A Mesa sabía a despedida asturiana y promesa gallega. Con Vasilij, Cristen, Cris el inglés y Ho como compañeros de ruta fantasmal —cada uno a su ritmo, cada uno con su meta— emprendí el primer tramo en tierras gallegas bajo un cielo que jugaba al escondite con el sol. Los 41 kilómetros hasta Fonsagrada serían un bautismo de fuego (o más bien de barro y piedra), donde Galicia mostraría su primer rostro: implacable y acogedor a la vez.

La estrategia fue clara desde el alba: desayuno de legionario en A Mesa —tortilla de patata que pesaba como armadura, café que quemaba las tripas— para evitar paradas y tentaciones monetarias. La vereda, convertida en ritual tras 21 jornadas, ahora trazaba su danza entre colinas que recordaban a Asturias pero con un algo distinto: el aire cargaba humedad más densa, a tierra que guardaba lluvias ancestrales.

Los molinos eólicos dominaban las cumbres como gigantes borrachos. Quise citarle a alguien lo del Quijote, pero el viento se tragaba las palabras. Total, ya éramos suficientes locos arrastrando bultos hacia ninguna parte. Estos molinos no molían trigo sino vientos atlánticos, convirtiendo brisas en pulsos eléctricos que alimentaban aldeas escondidas en los valles.

Panorámica de las montañas cerca de A Fonsagrada.

Arquitectura tradicional de una casa en A Fonsagrada.

Otra panorámica de las montañas en la región de A Fonsagrada.

Fonsagrada emergió como un reto final: cuesta arriba que transformaba músculos en gelatina tras 38 kilómetros de batalla. El refugio municipal, faro de peregrinos, funcionaba con eficiencia gallega —primero en arribar, mejor litera—. Mi recompensa: habitación con José (65 años, historias de media España en la mochila), Ruth (paraguaya de sonrisa que desarmaba fronteras) y Lena (alemana que rompía estereotipos teutónicos con 1,55m de estatura y risa de trueno).

La cena fue fiesta de acentos: español con deje madrileño, guaraní musical, alemán cortado y argentino cansino. Ruth habló de Pilar, su hija estudiando en Oviedo, mientras la lluvia acariciaba los cristales. "Aquí hasta el frío abraza", dijo José, sirviendo vino tinto que sabía a fortaleza. Esa noche, mientras Galicia me arrullaba con su humedad pertinaz, juré no dejar que la prisa empañara estos últimos días de marcha.

Día 23: De Fonsagrada a Vilar de Cas - 38 km de Resistencia Gallega

Mis piernas eran dos troncos muertos que alguien había olvidado enterrar. 79 kilómetros en dos jornadas: Galicia cobrándose la osadía de haber pisado fresco desde Asturias. El paisaje, empecinado en su monotonía de verdes apagados y senderos embarrados, se volvió cómplice de mi hastío. Hasta el Cantábrico parecía haberse quedado sin fuerzas, dejando caer una llovizna grisácea que empapaba el ánimo más que la ropa.

La villa emergió como ilusión óptica entre la niebla. Castroverde —"castro verde" en gallego antiguo— guardaba secretos bajo sus piedras musgosas. Su castillo del siglo XIV, fortaleza de los Condes de Altamira, se alzaba como fantasma de piedra con solo tres torres en pie. Pasé junto a su muralla derruida imaginando batallas medievales que nunca ocurrieron aquí, mientras ancianas con faldas negras susurraban en ese idioma que sonaba a portugués borracho: "¡Ollo coa choiva, rapaz!" ("Cuidado con la lluvia, muchacho").

En la tienda Décimas —nombre irónico para el infierno de los precios—, armé sandwiches con precisión de cirujano: queso tetilla bautizado así por su forma cónica, jamón del país que despedía humo de roble, y pan de centeno que habría saciado a un legionario romano. Mientras masticaba frente a la iglesia de San Pedro (siglo XII), vi desfilar peregrinos como zombis: coreanos con ponchos de bolsa de basura, italianos discutiendo de Berlusconi, y un vasco que maldecía en euskera cada charco.

Vista panorámica de Castroverde, un pueblo en Galicia.

Otra panorámica del encantador pueblo de Castroverde.

Una estatua característica de Castroverde, mostrando un peregrino con paraguas.

El idioma me rodeaba como niebla sonora. En la farmacia, la dependienta recitaba precios en esa cadencia que sube y baja como olas: "Vinte euros e trinta céntimos... garda o ticket para a peregrinación". Palabras que mezclaban dureza castellana y dulzura portuguesa: "morriña" (nostalgia que duele), "orballo" (llovizna persistente), "camiñantes" (nosotros, los condenados a andar). En el bar O Cruceiro, un grupo de abuelos jugaba al dominó entre risas guturales que parecían salir de las piedras milenarias.

Los últimos 8 kilómetros hasta Vilar de Cas fueron prueba de fuego. Cada mojón marcaba una derrota: 10,000 pasos calculados con odio matemático, charcos que reflejaban un cielo igual de gris que mi humor, vacas que me observaban con indiferencia de filósofos estoicos. Al cruzar el puente medieval sobre el río Ferreira, juré que si veía otro hórreo —esos graneros elevados que pueblan Galicia— lo incendiaría con la mirada.

El hospedaje de Vilar de Cas —edificio moderno que despedía pintura fresca— se convirtió en mi bunker anti-peregrinación. Encontré mi santuario: litera 12, esquina superior derecha, enchufe funcional. Mientras el Racing e Independiente jugaban su guerra particular en mi portátil, entendí la paradoja final de la ruta: a veces, para encontrar humanidad, necesitamos refugiarnos en lo impersonal.

Esa noche, mientras Copetti erraba goles, las palabras de Ruth resonaban: "El camino no perdona debilidades". Galicia, con su crudeza de piedra mojada, estaba escribiendo su capítulo más honesto: no todo es epifanía, a veces solo es poner un pie delante del otro. Y avanzar.