PRÓLOGO

Crucé desde Malasia sin entusiasmo, como quien entra a un lugar porque el mapa no ofrece alternativa. Venía de un mes impecable en Malasia, de otro feroz y maravilloso en Sumatra, de selvas que no necesitaban promoción y aldeas que no sabían mentir. Tailandia, en cambio, me esperaba con una reputación demasiado clara: turismo masivo, sonrisas calibradas para vender, noches diseñadas para que el extranjero crea que todo es posible. No era un país que me llamara; era un país que tenía que atravesar para llegar a Camboya.

Pero apenas crucé la frontera entendí que Tailandia no se deja reducir a una sola idea. El país respira en dos niveles que conviven sin mezclarse. Arriba está la superficie —esa maquinaria brillante que produce templos dorados, comidas intensas, mercados que parecen coreografías— un escenario construido para seducir a cualquiera que llegue con tiempo, dinero y ganas de dejarse llevar. Todo funciona, todo luce bien, todo parece preparado para que el viajero se sienta cómodo.

Debajo corre otra capa, más silenciosa, más humana, menos presentable. No está escondida, pero tampoco compite. Aparece en miradas rápidas, en barrios que no figuran en guías, en historias que se cuentan a medias. Es una Tailandia que no busca agradar: campesina, urbana, compleja, desigual. Vive lejos de las luces, pero sostiene al país con la misma fuerza con que lo incomoda.

Yo no vine buscando esa doble anatomía. Vine a cruzar. Pero la superficie me empujaba hacia un lado y el subsuelo me rozaba desde abajo, como si ambos quisieran decirme algo sin ponerse de acuerdo. En algunas calles todo era fuego, ruido y exceso. En otras, la calma tenía un extraño peso, como si escondiera un mundo que yo no estaba preparado para descifrar. Y entre esas dos caras se abría un espacio incómodo donde mis prejuicios empezaban a tambalear sin desmoronarse del todo.

A veces la superficie deslumbraba, otras agotaba. A veces el subsuelo asomaba con una belleza inesperada, otras con una crudeza que no quería mirar demasiado de cerca. Y en ese vaivén, la pregunta dejó de ser si Tailandia me gustaba o no: pasó a ser cómo moverme dentro de un país que funciona en dos profundidades distintas al mismo tiempo.

Lo que sigue no es la respuesta.

Es el recorrido por esa grieta: el tránsito entre lo que el país exhibe y lo que deja filtrar sin querer. No vine a descubrir nada, pero algo se abrió igual. Algo que no termina de explicarse y que solo empieza a insinuarse en estas páginas.

Leer Historia de Tailandia

Información General

Capital: Bangkok - Ciudad caótica, vibrante y fascinante. Una de las ciudades más visitadas del mundo. Templos dorados, mercados flotantes, vida nocturna, y comida callejera extraordinaria conviven en el mismo espacio.

Población: 71.6 millones (2025). País densamente poblado con fuerte contraste entre Bangkok (10+ millones) y zonas rurales del norte.

Idiomas: Tailandés (oficial). El inglés es amplio en zonas turísticas (Bangkok, Chiang Mai, islas) pero muy limitado fuera de ellas. En pueblos rurales casi nadie habla inglés.

Superficie: 513,120 km². País grande con geografía variada: llanuras centrales (Bangkok), montañas del norte (Chiang Mai, Chiang Rai), junglas tropicales, y playas de fama mundial en el sur.

Moneda: Baht tailandés (THB). 1 USD ≈ 33 THB. Una comida local cuesta 60-100 THB (~2-3 USD). Economía de efectivo en mercados y transporte; tarjetas en hoteles y restaurantes turísticos.

Religión: Budismo Theravada (~93%). Los templos (wat) son omnipresentes y centrales en la vida cotidiana. Islam (~5%) en el sur fronterizo con Malasia.

Sistema Político: Monarquía constitucional con gobierno semiautoritario. El ejército ha protagonizado múltiples golpes de estado (el último en 2014). La monarquía es INTOCABLE.

Clima: Tropical con tres estaciones. Fresca y seca (nov-feb, 25-32°C), calurosa y seca (mar-may, 30-38°C), lluviosa/monzón (jun-oct, 28-35°C). El sur tiene patrones distintos al norte.

Seguridad: Generalmente seguro para turistas.

Introducción a la Comida Tailandesa: Una de las mejores gastronomías del mundo. Equilibrio perfecto entre picante, dulce, ácido, salado y umami. La comida callejera es barata, abundante, y deliciosa. Los mercados nocturnos y puestos callejeros son el corazón culinario. Precio en puesto callejero: 60-100 THB (~2-3 USD) por comida completa.

Platos Imprescindibles de Tailandia:

• Pad Thai: EL plato más icónico de Tailandia. Fideos de arroz planos salteados en wok a fuego muy alto con huevo, brotes de soja, cebollino, tofu y/o camarones o pollo, salsa de tamarindo, salsa de pescado, y azúcar de palma. Se sirve con maní triturado, lima, y chiles secos para agregar al gusto. El truco está en el wok hay (el "aliento del wok" a alta temperatura). Cada vendedor tiene su versión. Los mejores están en puestos callejeros pequeños, no en restaurantes turísticos. Precio: 60-80 THB (~2-2.50 USD) en puestos callejeros.

• Tom Yum Goong: Sopa picante y ácida con camarones (goong), hierba limón, galanga, hojas de kaffir lime, champiñones, chiles, y salsa de pescado. El caldo es claro, intensamente aromático, y tiene un picante penetrante que va directo a la nariz. Existe la versión "nam sai" (caldo claro) y "nam khon" (con leche de coco, más suave). Es refrescante y estimulante al mismo tiempo. Disponible en todo el país. Precio: 80-150 THB (~2.50-4.50 USD).

• Som Tum (Ensalada de Papaya Verde): Ensalada machacada en mortero con papaya verde rallada, tomates cherry, judías largas, cacahuetes, ajo, chiles, lima, azúcar de palma, y salsa de pescado. Es picante, ácida, crujiente, y fresca. Hay versiones con cangrejo de río crudo (som tum pu) o con pasta de camarones fermentada (padaek). Plato favorito del noreste tailandés (Isaan) pero disponible en todo el país. Pedí "mai pet" (no picante) o "pet nit noi" (poco picante) o te va a quemar. Precio: 60-80 THB (~2-2.50 USD).

Visa y Requisitos de Entrada

Exención de Visa para Argentina: Los argentinos pueden ingresar a Tailandia SIN VISA por hasta 90 días bajo el acuerdo bilateral entre ambos países. También aplican 90 días: Brasil, Chile, Perú. Requisitos: pasaporte válido 6+ meses, billete de salida demostrable.

Thailand Digital Arrival Card (TDAC) - OBLIGATORIA desde mayo 2025: TODOS los visitantes deben completar la TDAC online ANTES de llegar. Es GRATUITA. Portal oficial: tdac.immigration.go.th. Completala máximo 3 días antes del viaje. Necesitás: pasaporte, datos de vuelo (si entras por esa vía, en caso de ingreso por frontera terrestre no es necesario, en mi caso pude completarla en el puesto fronterizo entre Laos y Tailandia), dirección de alojamiento en Tailandia. Sin esto podés tener demoras o problemas en inmigración. Reemplaza el viejo formulario en papel TM6.

Para Estancias Más Largas o Distintas al Turismo: Tramitá la visa correspondiente antes del viaje en el portal oficial: thaievisa.go.th.

Ley de Lèse-Majesté - CRÍTICA: Criticar, insultar, o difamar al Rey, la Reina, o cualquier miembro de la familia real tailandesa es un DELITO PENAL con pena de 3 a 15 años de cárcel por cargo. La ley aplica también a turistas extranjeros. NO hagas comentarios negativos sobre la monarquía en ningún contexto público. Es en serio; hay extranjeros presos por esto.

Hospedaje

Estrategia General: Tailandia tiene una de las mejores infraestructuras de hospedaje económico del mundo. Los hostels son de buena calidad, limpios, y fáciles de encontrar.

Precios Reales Pagados en Tailandia 2024-2025 (USD por noche):

• Bangkok: Dormitorios compartidos desde 4 USD por noche. Aire acondicionado, WiFi, y baños compartidos incluidos. Los hostels del barrio Khao San Road son los más económicos y sociales. Silom y Sukhumvit tienen hostels más tranquilos y modernos a 5-8 USD. Podés encontrar habitaciones privadas básicas desde 10-15 USD.

• Hat Yai: Hostels desde 6 USD por noche. Simples pero cómodos, bien ubicados cerca del centro o estación de tren. Hat Yai es ciudad de paso hacia Malasia o islas del sur; no necesitás más de 1-2 noches.

• Chiang Rai: Habitación privada con desayuno incluido por 4 USD por noche. Excelente relación calidad-precio. Chiang Rai es más tranquila y menos turística que Chiang Mai. Los alojamientos son familiares y el trato es personal.

• IMPORTANTE: Decidí evitar los destinos de playa en Tailandia debido al caos y al colapso turístico actual. Estos lugares suelen estar saturados, lo que termina desvirtuando la cultura auténtica y degradando el estilo de vida local en favor del turismo de masas.

Temporada Alta y Reservas: Noviembre a febrero es temporada alta. Bangkok y Chiang Mai se llenan; los mejores hostels económicos se agotan. Reservá al menos los primeros días con anticipación. Chiang Rai tiene menos afluencia incluso en temporada alta. En el resto del pais, en el norte precisamente, el estilo de vida, la cultura y la forma de viajar es auténtica y genuina. Hospedarse en guesthouses locales es la mejor experiencia.

Transporte

Compra de Pasajes: Hoy en día, la compra online es la opción MÁS RECOMENDABLE. El portal oficial es Baolau, aunque a veces falla con tarjetas extranjeras; como alternativa local sólida podés usar BusOnlineTicket Thailand. Es indispensable reservar con anticipación para los trenes nocturnos, ya que las camas se agotan semanas antes. Comprar en la estación en efectivo sigue siendo práctico solo para tramos cortos.

Rutas y Costos Reales (THB/USD, 2025-2026):

• Hat Yai - Bangkok (Tren): 3ª clase con ventilador ~300 THB (~9 USD), 15-16 horas. 2ª clase cama con aire acondicionado ~1000 THB (~30 USD), misma duración. Los trenes nocturnos son ideales para distancias largas: cómodos, seguros, y ahorrás una noche de alojamiento. Reservá online con anticipación; los asientos se agotan.

• Chiang Rai - Bangkok (Bus Nocturno): Express ~700-850 THB (~20-25 USD) o VIP ~1100 THB (~32 USD), 11-13 horas. Más rápido que el tren pero puede ser menos cómodo si no elegís VIP. Salidas desde la terminal de buses de Chiang Rai. Llegás a Bangkok por la mañana.

• Bangkok - Chiang Mai (Tren): ~300 THB (asiento 3ª clase) a ~1100 THB (~9-32 USD) por una cama en 2ª clase, 11-14 horas. El tren nocturno en 2ª clase con cama es la opción más cómoda y recomendada. Reservá online para salir desde la nueva estación central (Krung Thep Aphiwat) con días o semanas de anticipación.

Transporte en Bangkok:

• BTS Skytrain (Tren Elevado): La forma más eficiente de moverse en Bangkok. Evitás el tráfico infernal. Costo: 15-62 THB por trayecto. Horario: 6:00-24:00. Pago con tarjeta Rabbit (recargable) o efectivo en taquilla.

• MRT (Metro Subterráneo): Complementa el BTS. Costo: 14-43 THB. Lo mejor: podés pagar apoyando tu tarjeta de crédito/débito contactless (Visa/Mastercard) directo en los molinetes, o en efectivo en máquinas.

• Barcos en el Río Chao Phraya: Alternativa rápida y pintoresca. Evitan completamente el tráfico terrestre. Ideales para ir entre templos (Wat Pho, Wat Arun) y el centro. Costo: 16-30 THB para barcos locales, ~60 THB el barco turístico.

• Autobuses Públicos: Económicos (8-25 THB) pero MUY lentos por el tráfico. Tipos: con aire acondicionado y sin. Pago al cobrador en efectivo.

• Tuk-Tuk: Icónicos pero NEGOCIÁ siempre el precio antes de subir. Tienen el destino escrito en tailandés para mostrar al conductor.

Mejor Época

El clima varía significativamente entre el norte (Chiang Mai, Chiang Rai) y el sur (islas, playas). El norte sigue las tres estaciones clásicas; el sur tiene patrones de monzón distintos según costa.

Temporada Fresca y Seca (Noviembre - Febrero): La Mejor

Clima ideal: 25-32°C, días soleados, mínima lluvia, humedad tolerable. Es temporada alta; precios suben y lugares se llenan, especialmente Chiang Mai y Bangkok. Perfecta para trekking en el norte, templos, y ciudades. Las noches en Chiang Rai pueden bajar a 15-18°C; llevá algo de abrigo.

Temporada Calurosa (Marzo - Mayo): Calor Intenso

Temperaturas 30-38°C con humedad alta. Caminar durante el día es agotador. Menos turistas y precios bajos. El festival Songkran (Año Nuevo Tailandés, 13-15 de abril) es el evento más popular del país: festival de agua masivo donde todo el mundo se empapa en la calle. Divertidísimo.

Temporada de Lluvias (Junio - Octubre): Verde y Económico

Lluvias intensas pero generalmente breves (1-3 horas), concentradas en tardes. Mañanas despejadas. Paisajes verdes y exuberantes. Cascadas en su máximo caudal. Precios bajos y pocos turistas. Algunas actividades en islas del sur se cancelan por mal tiempo. No recomendable para primera visita si el itinerario es ajustado.

Resumen:

• Mejor clima: Noviembre-Febrero

• Equilibrio clima/precio: Noviembre o Marzo

• Precio mínimo: Junio-Agosto

• EVITÁ: Songkran (13-15 abril) si no querés transporte colapsado

Información Particular

Ley de Lèse-Majesté - Absolutamente Crítica: Repito porque es FUNDAMENTAL: criticar al rey o familia real es delito penal de 3 a 15 años de cárcel. Aplica a extranjeros. No opinés sobre política tailandesa. Los tailandeses son muy sensibles al tema y pueden denunciarte.

Etiqueta en Templos: Los templos (wats) son sagrados. SIEMPRE: descalzate antes de entrar, hombros cubiertos, piernas cubiertas a las rodillas. No apuntes pies hacia imágenes de Buda. No toques cabezas de nadie. Mujeres NO pueden tocar a monjes.

Salud y Seguro Médico: El sistema de salud privado en Tailandia (Bangkok, Chiang Mai) es de nivel mundial, pero CARÍSIMO para extranjeros. Es indispensable viajar con seguro médico; cualquier internación o accidente puede costar miles de dólares. Las farmacias (cruz verde/azul) son excelentes y resuelven problemas menores rápido. No olvides protector solar SPF50+; el sol tropical es extremadamente fuerte.

Dinero: Efectivo (THB) necesario para mercados y transporte. ATMs abundantes pero cobran 220 THB (~7 USD) de comisión por cada retiro. Sacá montos grandes de una sola vez para amortizar el gasto. Tarjetas solo en hoteles y sitios de lujo.

Conectividad: SIM local barata (AIS o True Move). Comprala en cualquier 7-Eleven con tu pasaporte. Por unos 10-12 USD tenés datos de sobra para un mes. La cobertura es impecable incluso en pueblos alejados.

Electricidad: Enchufes tipos A, B, C y O. Voltaje 230V. La mayoría de los enchufes modernos son híbridos y aceptan patas redondas o planas.

Regateo: Esperado en mercados y tuk-tuks. Hacelo siempre con una sonrisa. Si te ponés agresivo, el tailandés se cierra y no te vende nada. En tiendas con precio marcado, no se regatea.

Uso de Drones (Trámite Obligatorio): Si traés un drone, no podés volarlo apenas bajás del avión. Es obligatorio registrarlo en dos agencias: la CAAT (Aviación Civil) y la NBTC (Telecomunicaciones). Para el registro necesitás contratar primero un seguro tailandés específico para drones. El proceso es online pero puede tardar hasta 30 días; hacelo con tiempo. Volar sin los dos certificados se castiga con multas de hasta 100.000 THB (~2.800 USD) o hasta 5 años de cárcel. La policía confisca drones en zonas turísticas si no tenés los papeles digitales a mano.

Bangkok: Crónica de la Ciudad que Late entre Templos y Rascacielos

El Templo del Amanecer comienza su danza con el ocaso

El crepúsculo pinta de oro la silueta del Wat Arun

La última luz acaricia las torres del templo sobre el río

Bangkok empezó antes de Bangkok. Empezó en el vagón nocturno que atravesaba Tailandia como un animal cansado, con lámparas mortecinas y un traqueteo que no dejaba pensar ni dormir. No venía con prejuicios ni entusiasmos: venía con la mente en otra parte, todavía impregnado de la calma de Indonesia y de la intensidad de Malasia. Era como cambiar de clima sin haber cambiado de piel.

El tren se movía entre estaciones mínimas donde bajaba gente que yo no alcanzaba a conocer y subían vendedores con bandejas humeantes. En ese tránsito apareció la primera señal de lo que vendría: un turista apoyando sus zapatillas mugrientas sobre el asiento, exigiendo espacio como si el vagón fuera su sala de estar. Una mujer local lo miró en silencio, con esa mezcla de resignación y experiencia que solo tiene quien ya vio esa escena cien veces. Yo, que venía de países donde la humildad no era un gesto aprendido sino una forma de vivir, sentí cómo la ciudad a la que me acercaba empezaba a delinearse sin haberla pisado.

Cuando el tren frenó en la capital, no hubo revelación. Hubo ruido. Mucho. Bangkok te recibe sin preguntar si estás listo: motores, bocinas, voces, carteles, olores que se mezclan con la humedad como si fueran parte del mismo organismo. Después de un laberinto de buses y esquinas imposibles llegué al hostal que había reservado. Y ahí, recién ahí, entendí que la ciudad no iba a concederme descanso: iba a obligarme a estar despierto, atento, permeable.

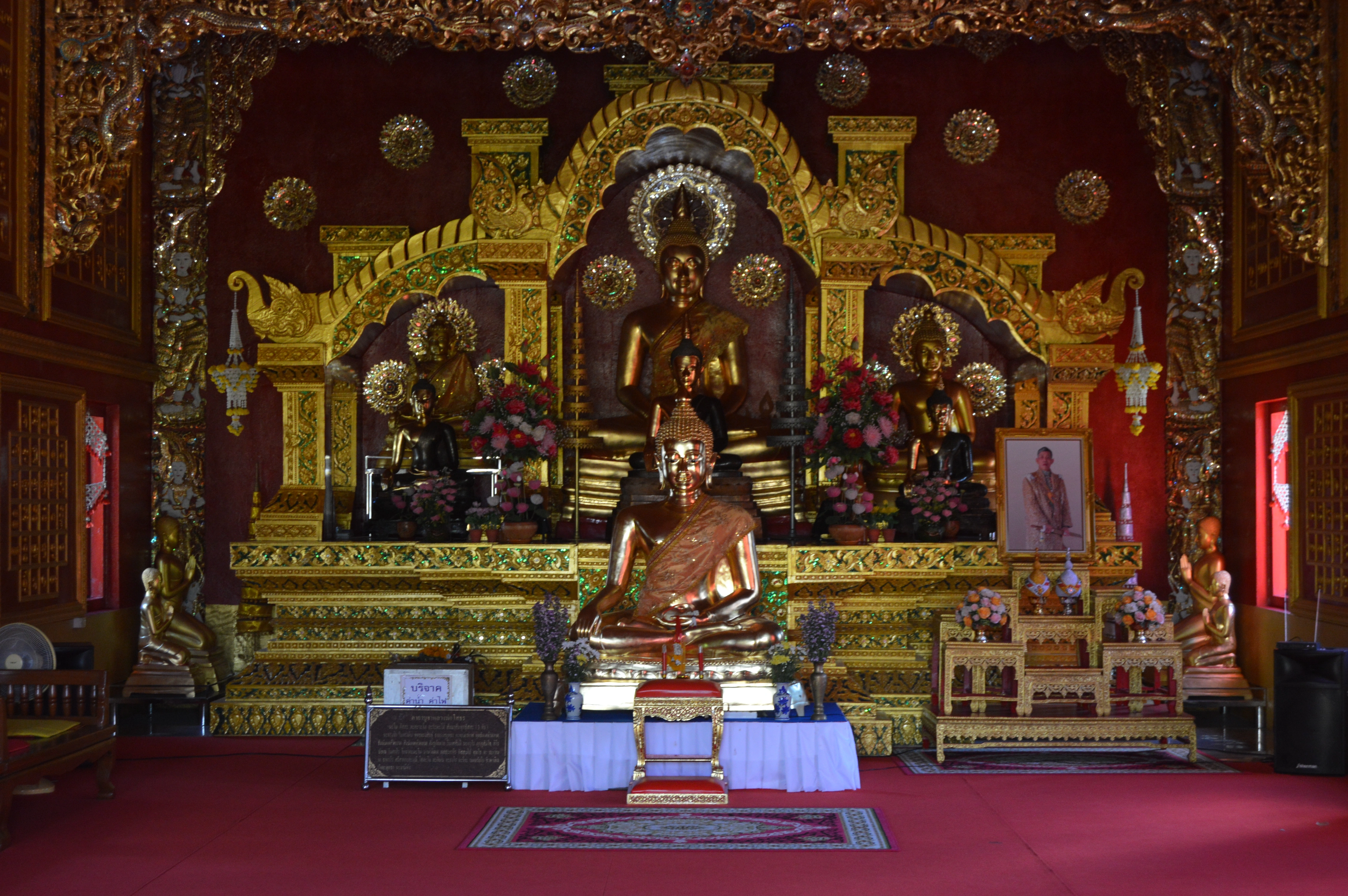

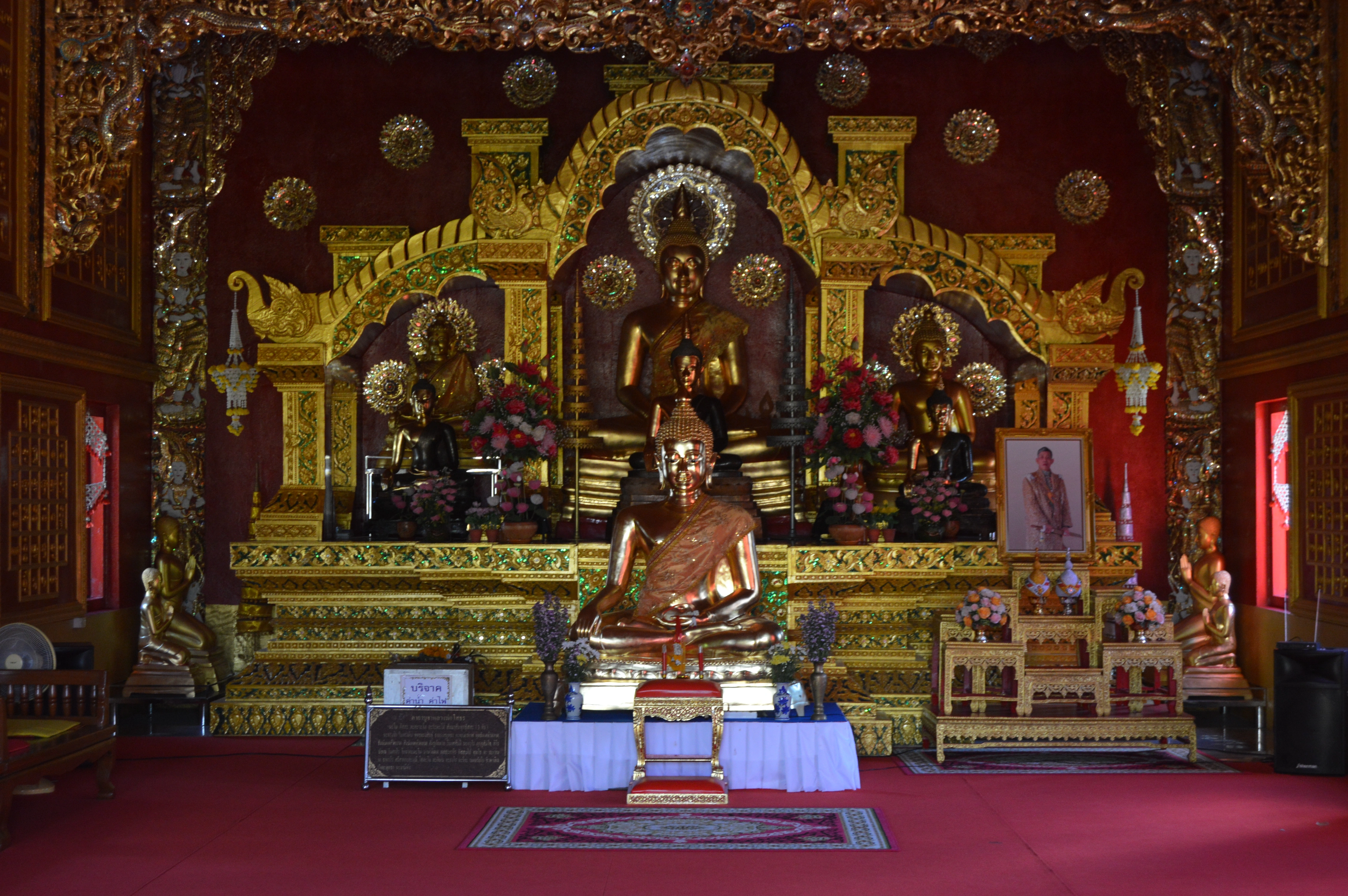

El resplandor sagrado que ilumina el interior de un templo bangkokiano

El pulso constante de una calle cualquiera en Bangkok

La huella gigante que marca el camino de la enseñanza budista

La dueña del hostal —práctica, directa, acostumbrada a orientar viajeros confundidos— me diseñó un itinerario sin adornos: templos visibles desde afuera, rutas que no requieren pagar entradas, mercados donde comer por pocas monedas, y transporte público que no aparece en las guías. Seguí su plan porque Bangkok exige estrategia: si te entregás al caos sin mapa, te devora. Visto desde afuera, el Wat Arun corta el horizonte como una lanza blanca. El Gran Palacio impone una solemnidad que no necesita explicarse. El Wat Pho, incluso sin cruzar la puerta, deja intuir su magnitud. Bangkok, desde la vereda, sigue siendo Bangkok. No hace falta comprar un boleto para sentir su potencia histórica; basta con moverse entre los devotos, ver a las familias acomodarse para rezar, observar cómo conviven la fe y el desgaste urbano en una misma baldosa.

No pasaron dos días hasta que reapareció Andoni, mi amigo bahiense. Y con él, Marta —catalana del hostal— y Celeste —chilena que se alojaba cerca. Bangkok es menos hostil cuando se transita acompañado: los trayectos en barco por el río se vuelven livianos, los mercados no abruman tanto, incluso los museos gratuitos parecen más generosos. Navegamos canales estrechos donde el agua huele a historia y abandono a la vez; vimos el interior de barrios donde nadie posa para la cámara; caminamos sin mapa, dejándonos llevar por el ruido, los olores, la mezcla.

Pero la noche nos recordó dónde estábamos.

Visitamos Khao San Road y la otra avenida gemela en decadencia, donde la fiesta se convierte en mercancía y la miseria en decoración. Occidentales tambaleando, cerveza derramada en los cordones, promesas rápidas en inglés básico. Y detrás de esa fachada festiva, la parte más difícil de observar: niños trabajando hasta la madrugada, adolescentes ofreciendo servicios por necesidad, hombres mayores creyéndose conquistadores del sudeste asiático aunque no sepan ni dónde están parados. El problema no es la fiesta; es el sistema que la sostiene y que nadie parece interesado en cuestionar.

El resplandor dorado que ilumina la devoción en el interior del templo

Otro rincón sagrado donde el oro y la fe se entrelazan

Dos almas sumergidas en oración frente a las puertas del templo

Cuando mis amigos siguieron viaje, me quedaron dos días más solo en la ciudad. Caminé hasta barrios pulcros, llenos de centros comerciales que funcionan como refugios con aire acondicionado. En esas calles, Bangkok cambia de piel: sigue siendo frágil, pero lo disimula con brillo y consumo. Y sin querer, uno termina observando escenas que resumen demasiadas cosas: parejas desparejas que caminan tomadas de la mano, acuerdos silenciosos disfrazados de romance, miradas que buscan algo que nunca se completa.

Esa tarde me llegó el correo: la visa de Camboya estaba aprobada. No tuve que pensarlo. Compré el primer pasaje hacia la frontera. Bangkok no me retenía: me mostraba todo sin seducirme, como alguien que sabe que no va a ser comprendido por quien está de paso.

Al irme, no sentí alivio ni decepción. Sentí que la ciudad había sido exactamente lo que tenía que ser: un espejo temporal donde se refleja lo que el viaje saca a la superficie. Algunos lugares te abrazan; otros te empujan. Bangkok hace otra cosa: te observa, como si evaluara cuánto estás dispuesto a ver antes de irte.

Chiang Rai: Crónica de la Ciudad donde el Arte se Convierte en Plegaria

Llegué a Chiang Rai después de meses de ruta en el Sudeste Asiático. Venía con la cabeza llena de imágenes: Camboya silenciosa, Vietnam eléctrico, Laos humilde y hospitalario. Tailandia, en cambio, había quedado marcada por Bangkok y su ruido innecesario. El norte era una incógnita, pero una incógnita accesible: lluvia de temporada baja, precios ridículos, y una ciudad que no necesitaba convencer a nadie.

El hotel fue una suerte inesperada: tres dólares por noche, habitación privada, baño propio y una bicicleta disponible sin trámites. Desde ahí todo quedaba a mano. A pocas cuadras, los mercados callejeros: ordenados, limpios, sin esa insistencia comercial que domina el sur del país. Comía ahí todos los días. Platos hechos al momento, sin teatro turístico, sin menús plastificados para extranjeros. Solo comida y trabajo.

Las mañanas transcurrían pedaleando. Chiang Rai funciona así: calles anchas, ritmo bajo, templos distribuidos como si fueran estaciones de descanso. El Wat Rong Suea Ten, el Templo Azul, impresionaba desde la entrada. No por sus colores, sino por algo más simple: la vida local seguía su curso aunque hubiera turistas. La gente rezaba, barría el patio, conversaba bajo los aleros. Vos observás, no estorbás.

La serena majestuosidad del Buda blanco que vigila Chiang Rai

Un momento de quietud en el sagrado interior de un templo de Chiang Rai

El Buda blanco y la estructura azul, armonía cromática en Chiang Rai

El Wat Rong Khun, el Templo Blanco, lo vi desde afuera. No pagué para entrar; no lo necesitaba. Desde el portón ya se entiende todo: una obra pensada para impactar, sostenida por una estética que busca ser inolvidable. Lo es, aunque no necesariamente por su profundidad.

En medio del recorrido hice algo tan básico como útil: un control médico en el hospital público. Funcionaba mejor de lo que esperaba. Limpio, rápido, directo. Un descanso mental después de meses de improvisación.

Esa pausa también sirvió para escribir. Chiang Rai tiene esa cualidad: no interrumpe. Me sentaba a ordenar notas del viaje, a repasar lo vivido en países que no se parecen en nada entre sí. Entre lluvia y lluvia aparecían algunas charlas casuales: gente del hotel, algún viajero de paso, conversaciones cortas que acompañan sin dejar marca.

La imponente figura del Buda blanco que domina el paisaje de Chiang Rai

La panorámica azul que captura la esencia del Wat Rong Suea Ten

Otro rincón sagrado donde la espiritualidad se encuentra en Chiang Rai

Los días se fueron dando así, simples. Hasta que volví a pensar en lo que seguía. Nepal todavía estaba bloqueado por los monzones. Encontré un vuelo barato a Kazajistán desde Kuala Lumpur y la ruta cambió sola. Chiang Rai quedó como punto medio entre varios mundos, un lugar donde frenar sin sentir que perdés tiempo.

No fue un destino que busqué. Fue un descanso que funcionó. Y a veces, en un viaje largo, eso es lo único que necesitás.

Las calaveras azules que custodian la entrada al mundo sagrado

El Buda que medita en el santuario azul de Chiang Rai

El Buda gordo que sonríe a los transeúntes desde la acera