Montevideo: Carnaval, Fútbol y Mate

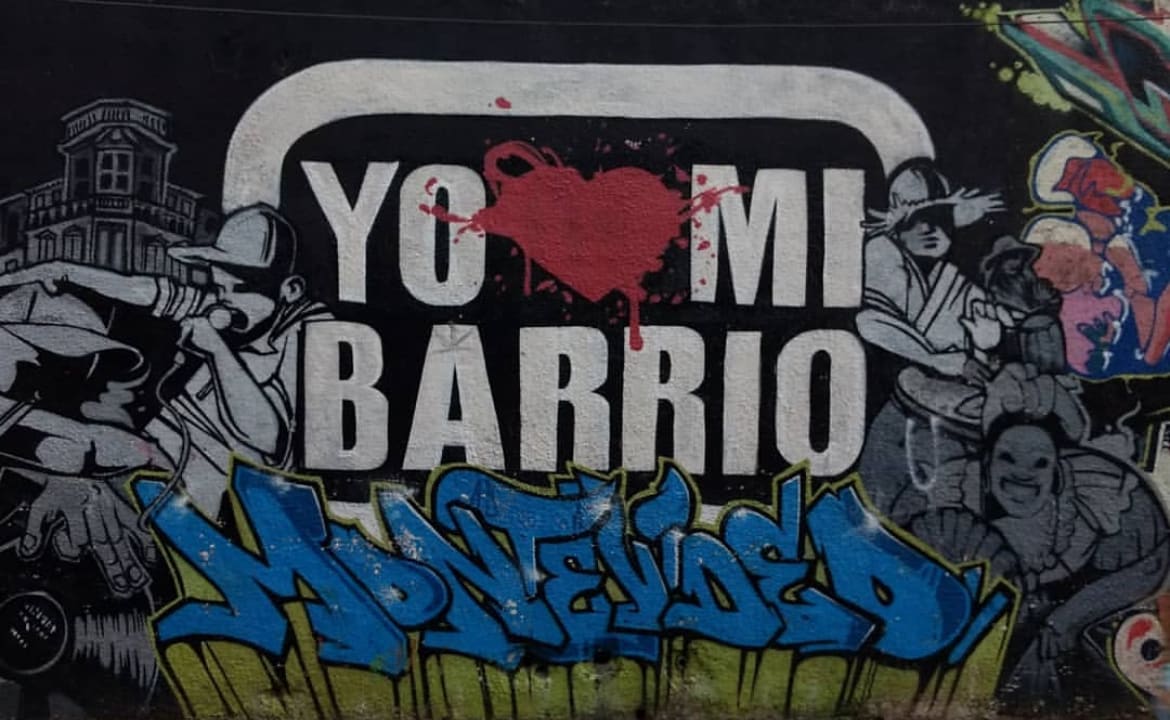

Montevideo no tiene prisa. Camina al ritmo de las olas que mueren en la Rambla, esa costura de cemento que une veinte kilómetros de vida urbana con el río que siempre parece mar. Mi hostel en el Barrio Sur olía a pan recién horneado y cera de pisos antiguos. Por las mañanas, el despertador era el traqueteo de los carritos de madera llevando leña para los tambores.

La Ciudad Vieja me mostró sus contradicciones. En la Plaza Matriz, ejecutivos con traje cruzaban pasos con vendedores de yerba que cargaban el aljibe a cuestas. El Mercado del Puerto era un teatro de humo donde parrilleros con delantales manchados de grasa dirigían coros de chispas, y donde aprendí que el asado uruguayo no se mide por kilos sino por horas de conversación. Pedí un “medio y medio” en el bar más viejo mientras un tipo con cara de pocos amigos me explicó la diferencia entre un “amargo” y un “dulce” con la solemnidad de quien defiende una tradición.

Pocitos me sorprendió de día con sus madres empujando cochecitos con una mano mientras sostenían el mate con la otra, y de noche con sus bares donde el tango se mezclaba con electrónica. En el Parque Rodó, familias enteras hacían picnics con termo incluido mientras los adolescentes fumaban por primera vez a escondidas bajo los eucaliptos.

El clímax llegó con las Llamadas. No era un desfile sino una posesión colectiva. Mujeres con faldas que pesaban más que ellas mismas, niños que llevaban tambores más altos que su estatura, viejos que marcaban el compás con pies descalzos sobre el adoquín. El sudor dibujaba rutas en las espaldas y el polvo levantado por los pasos se mezclaba con el olor a albahaca de los balcones. Entre todo eso, las murgas disparaban versos que mezclaban ironía, crítica y ternura.

Montevideo se lee en detalles: la señora que tiende la ropa en un patio del Cordón mientras escucha un partido a todo volumen, el kiosquero que sabe cómo te gusta el sándwich antes de que abras la boca, el pescador solitario que juega al ajedrez consigo mismo en el muelle. Una ciudad donde lo monumental cabe en lo cotidiano.