Fergana: Crónica del Valle que Alimenta el Alma

Llegar a Fergana fue un cambio de ritmo inmediato. Venía de semanas de caminos de tierra, de mashrutkas que avanzan cuando pueden y pueblos donde la vida se organiza alrededor del verano. De repente, estaba en una ciudad que funcionaba como un reloj: veredas limpias, marcas internacionales, avenidas rectas, edificios nuevos, autos recientes. Un orden casi exagerado, como si alguien hubiera decidido borrar cualquier rastro de improvisación. Mi primera reacción fue de rechazo. Pensé: ¿qué hago acá? Pero aprendí hace tiempo que el juicio temprano es el peor guía para viajar.

El hotel donde me quedé reforzó esa sensación de contraste. Una familia lo administraba con una mezcla de formalidad y orgullo que parecía heredada. La habitación era enorme, privada, con vistas. Un lujo en comparación a donde venía durmiendo. La señora y su hija no hablaban ni una palabra de inglés; el marido sí, y entre té y conversaciones largas me contó su visión del país. Hablamos de política, religión, historia soviética. Su rechazo al comunismo era casi visceral, en un tono que por momentos sonaba calcado de la propaganda estadounidense. No coincidíamos en casi nada, pero aun así se formó una confianza rara: discrepábamos, pero seguíamos hablando.

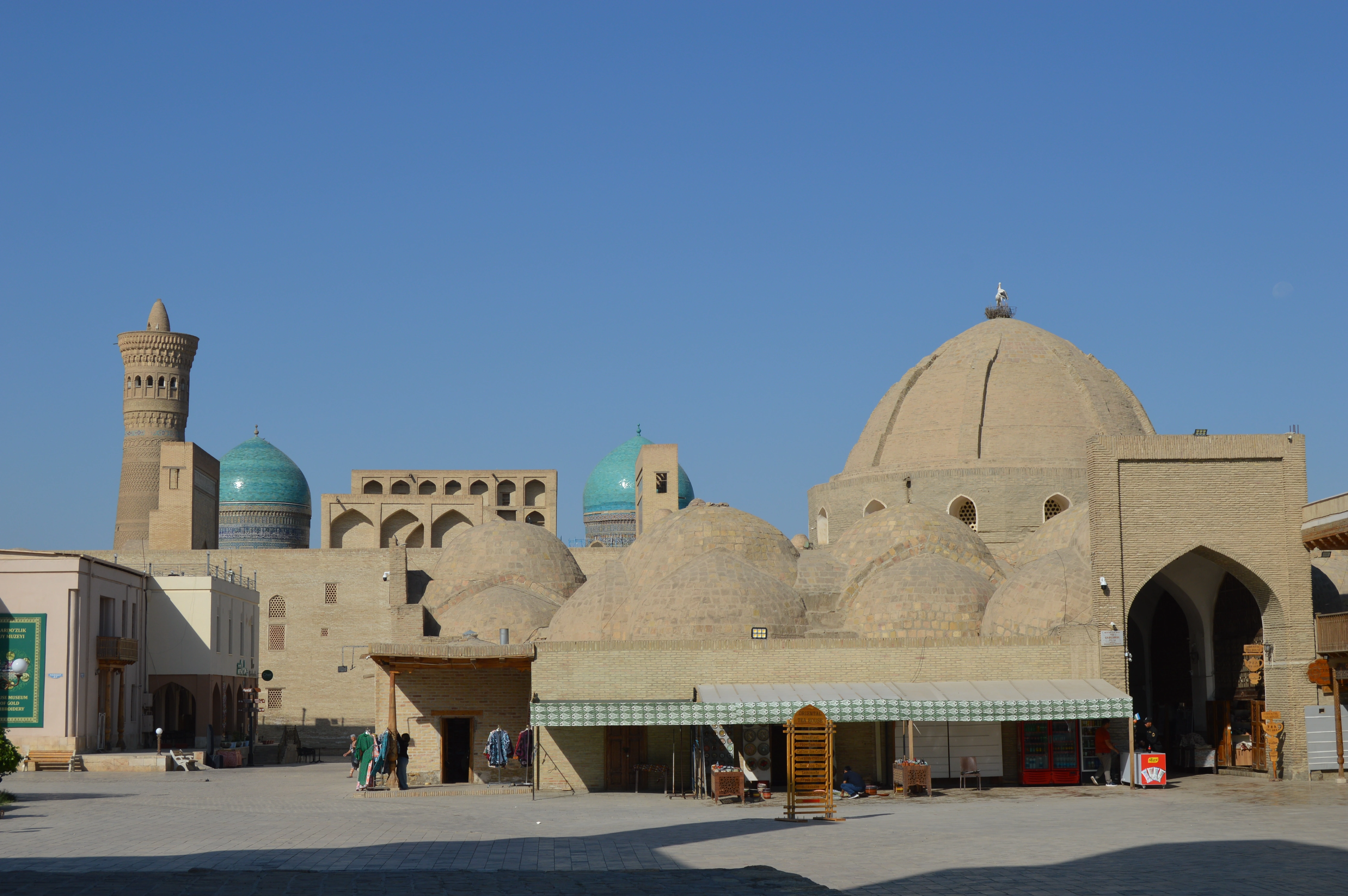

Fergana tenía dos caras. La formal, con cafés nuevos y avenidas llenas de autos; y la real, la que descubrí cuando me subí al minibus hacia Margilan, quince kilómetros al oeste. Ahí estaba lo que buscaba: mercados vivos, calles donde la gente compra sin prisa, bicicletas viejas, puestos improvisados, discusiones entre vendedores que resuelven más rápido que cualquier sistema electrónico. Y ahí también estaban los uzbekos: más abiertos, más curiosos, más directos que los kirguises. Ni mejores ni peores, simplemente distintos. Más urbanos, menos marcados por el nomadismo. Se notaba en la manera de mirar, en cómo preguntaban, en cómo se acercaban sin temor.

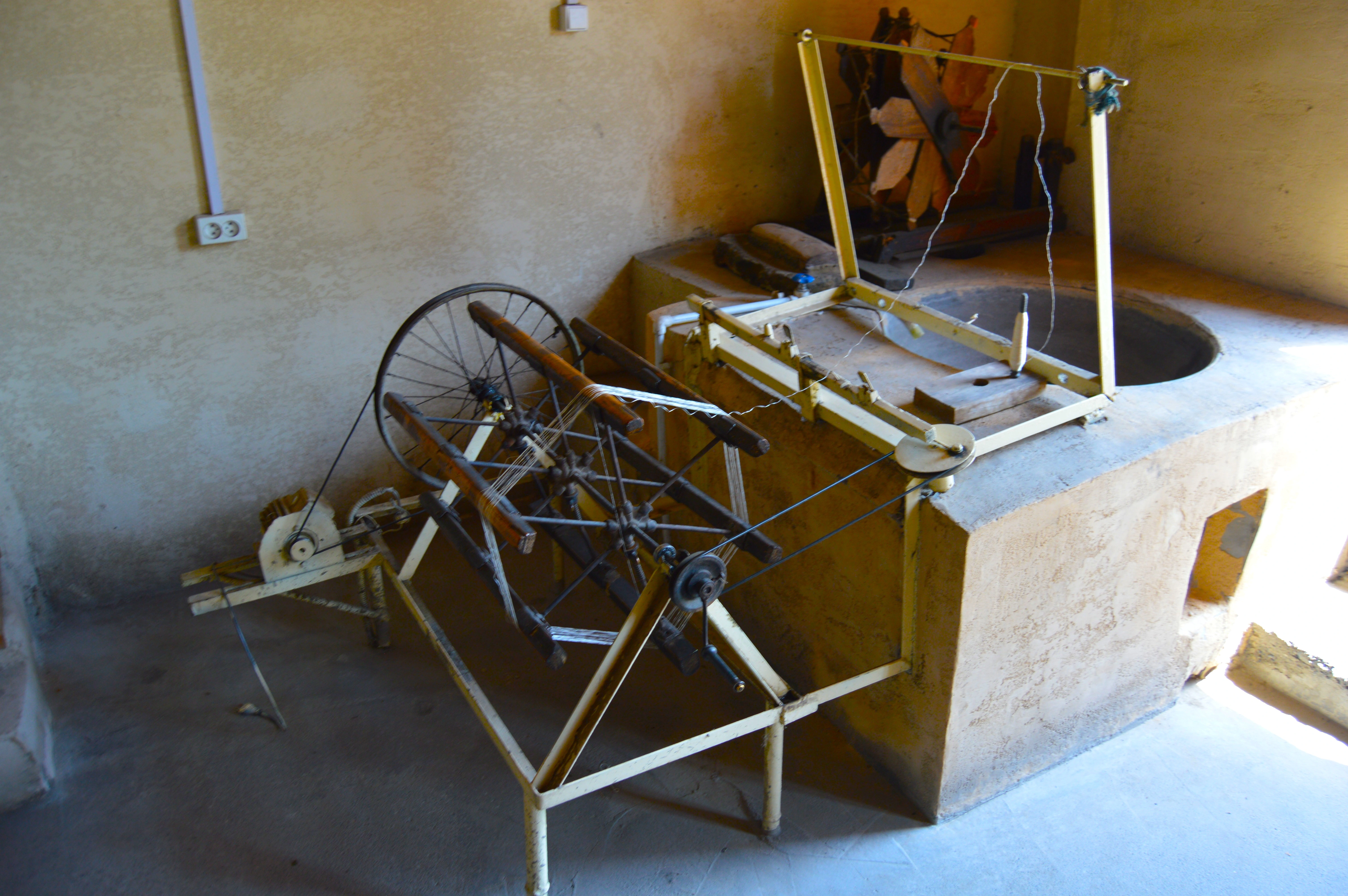

La primera visita fue a la fábrica de seda Yodgorlik, un sitio detenido en los años setenta. Vi todo el proceso: desde los capullos que hierven en agua hasta las máquinas soviéticas enormes que todavía funcionan. Mujeres sentadas frente a telares mecánicos que vibran como si fueran a desarmarse en cualquier momento, otras devanando hilos a mano con una paciencia que no se aprende en ningún taller moderno. El olor a tinta, a humedad, a metal caliente. La seda pasando de blanca a teñida en segundos, sumergida en recipientes donde los pigmentos hierven. Un trabajo duro, repetitivo, físico. Pero también un oficio que resiste, que sigue ahí porque forma parte de la identidad del valle.

Cuando salí, sentí que me faltaba algo. La fábrica mostraba la tradición, pero también estaba atrapada en su propio guion turístico. Lo que me ocurrió después lo confirmó. Dos chicas de unos dieciséis años se me acercaron para practicar inglés. Curiosas, respetuosas, inteligentes. Preguntas de manual: de dónde soy, cuántos países visité, cómo suena el español, qué me gusta comer. Pero cuando apareció un grupo de hombres de mi edad caminando por la vereda, ellas se despidieron en un segundo, casi con miedo. Sabía que podía pasar —ya había estado en países donde la religión pesa más que el deseo de conversar—, pero igual dolió. Una charla inocente, interrumpida por códigos que no son míos.

Seguí caminando por Margilan tratando de encontrar la parte que no estuviera programada. Y apareció sola. Un pibe me ofreció una visita “gratuita” a otra fábrica de seda. Fui, sin expectativas. Ahí encontré lo que faltaba: adolescentes mezclando tintes, calentando agua a la intemperie, tiñendo telas con técnicas improvisadas, jugando mientras trabajan. Había dos franceses; les ataron nudos a una tela y después la sumergieron en los recipientes. Salió convertida en la bandera de Francia. Cuando preguntaron por mi nacionalidad, les dije que con el sol de la bandera argentina no había forma de reproducir nada. Nos reímos. Charlamos. Les importaba más hablar que vender.

La segunda excursión fue a Rishtan, otra vez en minibus, otra vez bajo un sol nudoso de agosto. La ciudad tenía otro ritmo: más calma, más silencios, más sombra de viñedos extendidos sobre las veredas. Uzbekistán produce vino —una contradicción hermosa en un país profundamente musulmán—, pero las vides sirven más para cubrir las casas que para llenar copas. Caminé por el mercado, donde me engordaron dos kilos a fuerza de frutas secas regaladas por vendedores empeñados en alimentar a cualquier visitante. Era hospitalidad sin cálculo.

La fábrica de cerámica fue el centro del día. Entré sin esperar nada, saqué fotos sin ganas y estaba por irme cuando apareció el dueño. Me invitó a sentarme bajo una parra inmensa. Puso té, pan y uvas sobre la mesa sin preguntar si quería. Me contó la historia de su familia: tres generaciones dedicadas al mismo oficio, sosteniendo técnicas antiguas sin ceder a lo industrial. Uno de sus hijos estaba en Japón, aprendiendo en talleres especializados. No soy fanático de la cerámica, nunca lo fui, pero esa charla valía más que cualquier pieza. La tradición no se aprende: se hereda o se pierde.

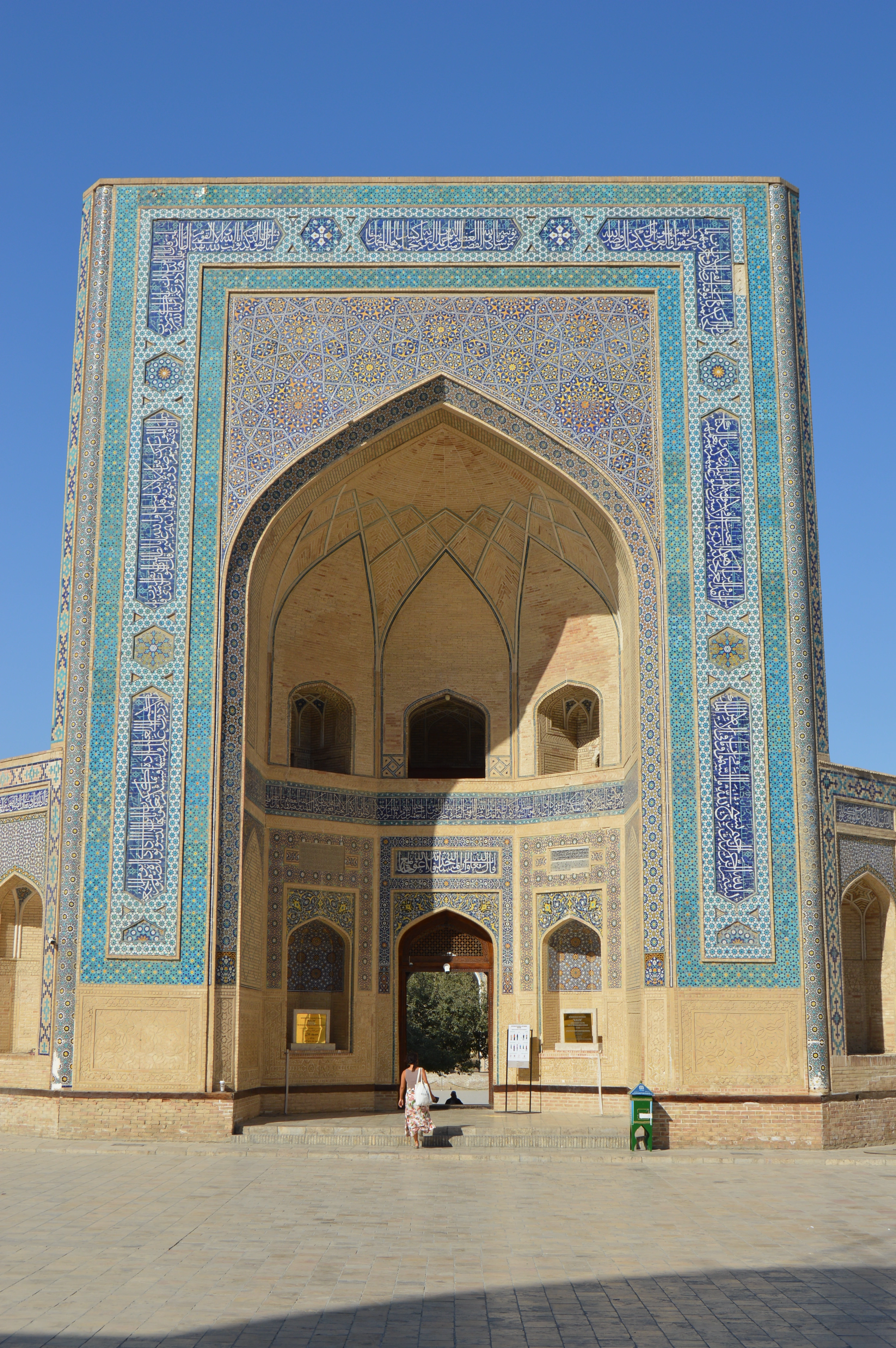

La mezquita principal de Rishtan apareció después, sin restauraciones, con grietas que contaban más historia que cualquier panel explicativo. Un sitio que sobrevivía no por turismo, sino porque la gente del pueblo lo necesitaba.

Volví a Fergana y dejé en el hotel parte de mi mochila antes de seguir camino hacia Tayikistán y, después, Afganistán. Guardaron todo sin dudarlo. Volvería después de esas semanas para recuperarlo y descansar un par de días. En esa segunda visita estuve casi solo. Escribí mucho, me cambié a un hostel cuando el hotel se quedó sin espacio y terminé invitado a un casamiento—o más bien, al desayuno previo: plov a las seis de la mañana, hombres brindando con gaseosa, música que parecía salida de una radio vieja. No hubo invitación a la fiesta grande, pero la experiencia alcanzó. Volví a dormir con el estómago lleno y la cabeza flotando entre escenas que nunca habría visto si me quedaba esperando “lo típico”.

Fergana terminó siendo eso: un lugar que no busca enamorar a primera vista, pero que te abre puertas cuando dejás de pedirle explicaciones. Una ciudad donde la hospitalidad no viene disfrazada, donde los oficios sobreviven por costumbre y no por espectáculo, donde las contradicciones conviven sin drama. El tipo de lugar que, de entrada, parece no tener nada para ofrecer, hasta que te das cuenta de que justamente ahí está su valor.