CAN THO: LA BALANZA FLOTANTE

Can Tho no descansa sobre tierra firme. Flota en el Mekong como una balanza gigante que oscila entre dos Vietnam irreconciliables. Llegué después de cruzar la frontera camboyana sin un mal gesto, con 45 días por delante y la determinación de romper la ruta predecible de mochileros. El bus cama vietnamita —ese diseño brillante que prioriza el cuerpo del viajero— me dejó en la noche húmeda, frente a un hostel de tres dólares que se convertiría en mi cuartel general: cocina equipada, bicicletas gratis, y ese aire de refugio temporal que a veces se siente más como hogar que las casas con cimientos permanentes.

Al amanecer, sin otro plan que pedalear, me lancé a la ciudad. El primer banh mi en suelo vietnamita no fue solo comida: fue un bautismo callejero. Pan crujiente, verduras frescas, ese sándwich callejero que tiene más historia que la mayoría de los monumentos. Can Tho se me presentó desordenada y honesta, mostrando en sus mercados terrestres y templos discretos exactamente lo que es, sin disfraces convencionales.

Pero el verdadero peso de la balanza se reveló en el mercado flotante de Cai Rang. Llegué antes del amanecer, cuando el sol apenas rozaba el agua y los barcos ya estaban despiertos, cargados de frutas, fideos, ollas hirviendo sobre braseros endebles. Pedí un café a bordo, ese líquido oscuro y espeso que parece petróleo del delta, y compré jackfruits que perfumaron mi mochila por días. Vi vendedores pasar redes de un bote a otro, niños saltando al agua sin miedo, mujeres que cocinaban pho en medio del río. Sí, había turistas, pero su presencia no le quitaba verdad al espectáculo de la supervivencia fluvial.

Mientras sostenía el vaso metálico con el brebaje matutinal humeante, el bote se mecía suavemente. El vendedor —hombre menudo, mirada tranquila— aguardó a que probara el primer sorbo. El sabor era áspero y denso; dentro de la taza cabía todo el cauce del Mekong. Pensé entonces que ese elixir vietnamita había viajado tanto como yo: del grano al tueste, del tueste al mortero, del mortero al filtro de tela, del filtro al agua hirviendo, y de ahí a mis manos. Ningún idioma compartido y, sin embargo, un intercambio completo: él me dedicó una sonrisa que decía «bienvenido» y yo respondí levantando el vaso como si hiciera un brindis silencioso con la mañana.

Pero la balanza tiene otro plato, y ese pesa más de lo que cualquier fruta o infusión espesa podría equilibrar. Los templos gratuitos —discretos, con monjes en sandalias barriendo hojas, incienso espeso en el aire— fueron solo el prelado de lo que vendría después: el museo militar y su antigua cárcel usada por las fuerzas estadounidenses.

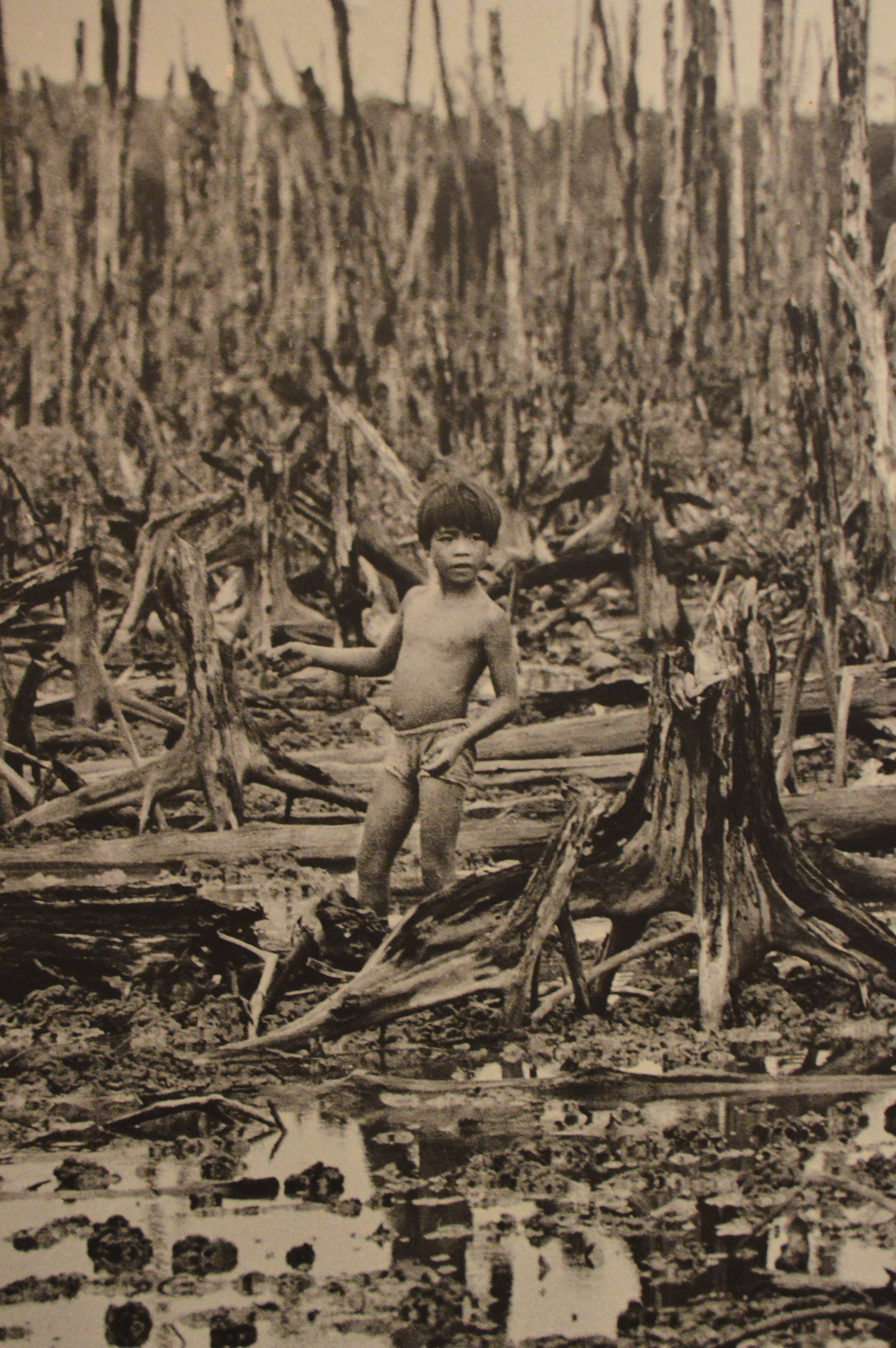

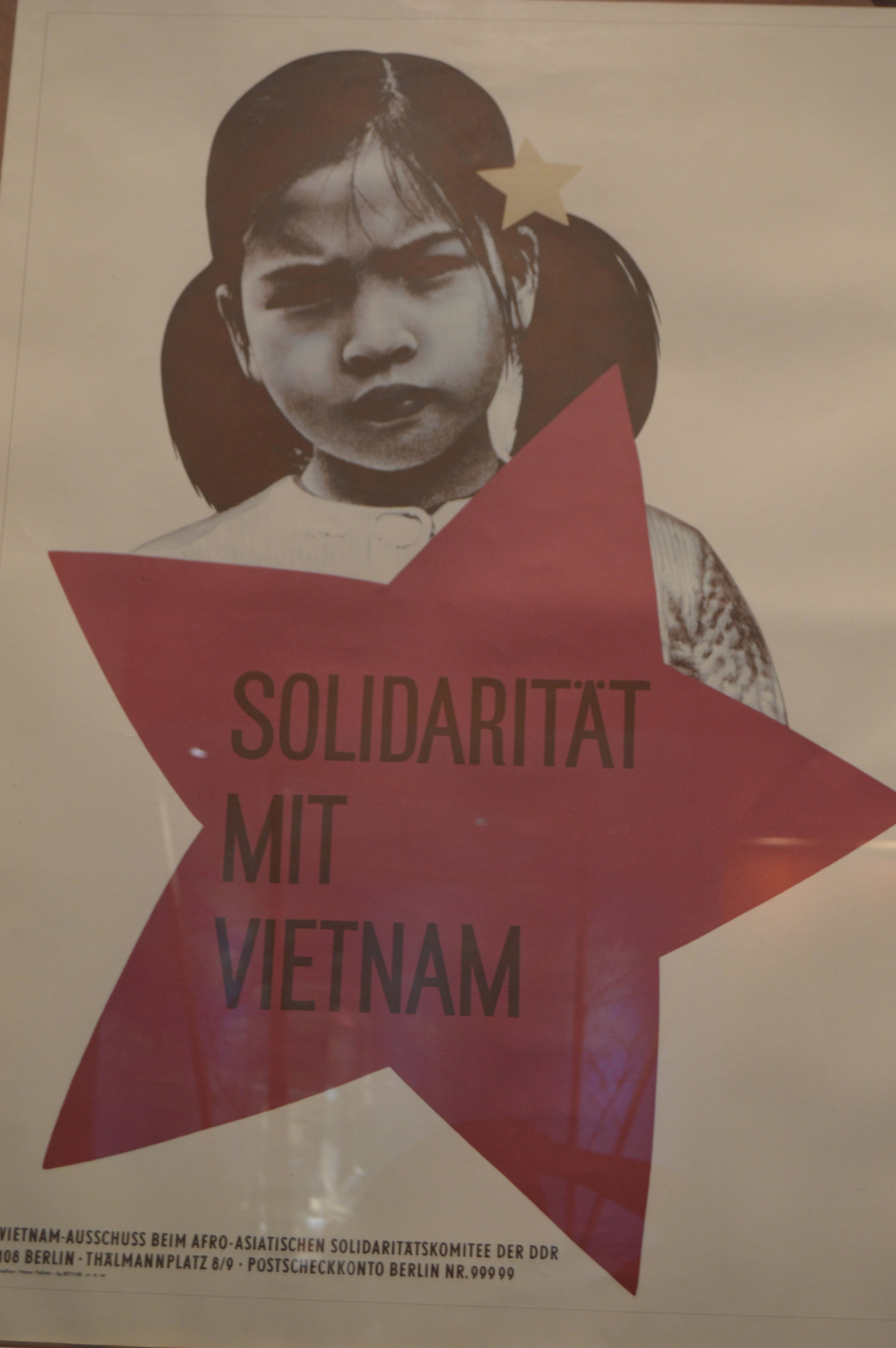

Aquí la balanza se inclinó brutalmente hacia el lado del horror. Las celdas, húmedas y oscuras, conservaban grilletes oxidados; las paredes estaban cubiertas de relatos que parecen imposibles. Cuesta imaginar qué lógica concede a un país el derecho de instalar sufrimiento tan lejos de su frontera. Torturas, confinamiento, aislamiento, experimentos físicos y psicológicos: la intervención norteamericana en Vietnam no fue una «guerra», sino una ocupación brutal y despiadada. Aquí están los rastros, visibles, crudos, sin filtro ni maquillaje. Lucas, un argentino que conocí frente a las celdas de castigo, resumió lo que todos sentíamos: "Esto no fue un conflicto, fue un laboratorio de crueldad exportado. Trajeron el manual de tortura como si fuera otro producto de consumo".

Estados Unidos no llegó como soldado, sino como ingeniero del sufrimiento. Diseñó metódicamente cada herramienta, cada sistema de aislamiento, cada método para quebrar almas en un país que nunca les había hecho nada. Mientras afuera el Mekong fluía llevando vida, aquí dentro se construía muerte con precisión industrial.

La balanza necesitaba un contrapeso, y lo encontré en el Buda reclinado de Som Rong. Sesenta y cinco metros de piedra serena que observa el delta con paciencia milenaria. Me senté a la altura de sus pies y dejé que la brisa me envolviera. Pensé en cuántas tormentas, regímenes y cosechas habían pasado frente a ese Buda inmóvil. El cuerpo tendido, los ojos entreabiertos, la sonrisa leve: lección de paciencia infinita en un país que ha visto guerras, hambrunas y renacimientos sucesivos. Entendí que la resiliencia vietnamita no siempre grita; a veces simplemente descansa, espera y sigue respirando.

Al caer la noche, mientras muchos viajeros aseguraban que el sur «no tiene mucho», yo había descubierto todo lo contrario: dinamismo, identidad, rostros verdaderos, memorias pesadas y paisajes que no se rinden. Can Tho me ofreció raíces a la intemperie sin disfraz, velocidad sin prisa.

Lo que más me impactó no fue la estampa pintoresca, sino la gente. La manera en que un líquido vital se convierte en entendimiento mutuo; en que un templo olvidado contiene más verdad que una ciudad entera. Vietnam no busca agradar. Está, es, se ofrece. Hay que saber admitirlo en su esencia.

Can Tho no elige entre el mercado flotante y el museo del horror, entre la vida que se vende y la muerte que se recuerda. Los mantiene a ambos en equilibrio precario, flotando sobre las mismas aguas que llevan tanto turistas como fantasmas. El delta no juzga lo que transporta: solo fluye, balanceándose suavemente, enseñando que sobrevivir no es elegir un plato de la balanza, sino aprender a vivir con el movimiento constante entre jackfruits y grilletes, entre sonrisas de bienvenida y sonrisas torturadas, entre el río que todo lo da y el río que todo lo recuerda.

BONUS TRACK: LA PRISIÓN DE CẦN THƠ – CUANDO EL IMPERIO EXPORTÓ SU MAQUINARIA DE DOLOR

Mientras el mercado flotante de Cai Rang mostraba la faceta más vital y comercial de Cần Thơ, la Prisión de Cần Thơ (o Trại giam Cần Thơ) guarda la memoria de cuando esta ciudad fue epicentro del horror sistemático. Durante la guerra de Vietnam, especialmente entre 1965 y 1973, no funcionó como una cárcel común: fue un centro de interrogación y experimentación gestionado por las fuerzas especiales estadounidenses y el ARVN (Ejército de Vietnam del Sur).

Arquitectura del sufrimiento. Las celdas no fueron diseñadas para albergar, sino para quebrar. Eran jaulas de aislamiento total, donde los prisioneros del Viet Cong y simpatizantes del norte perdían la noción del tiempo en una oscuridad perpetua, hundidos en sus propios excrementos. El espacio mismo era un arma de tortura psicológica.

Tortura con manual. Los métodos aplicados aquí no fueron excesos aislados de soldados enloquecidos, sino protocolos fríos sacados de manuales como el Phoenix Program, plan de la CIA para “neutralizar” la infraestructura del Viet Cong. La neutralización incluía palizas metódicas, waterboarding, suspensión en postes, privación sensorial y esas llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas” que eran solo eufemismos para crueldades calculadas.

La fosa común de Phụng Hiệp. A pocos kilómetros de la prisión se descubrió una fosa con cientos de cuerpos. Muchas de esas víctimas habían sido ejecutadas sumariamente o torturadas hasta la muerte en Cần Thơ. No se trata de rumores: la evidencia física vincula directamente el penal con un exterminio masivo.

El silencio de los números. Se calcula que por esta prisión y otras del Delta pasaron decenas de miles de vietnamitas. La mayoría eran civiles: agricultores, maestros, estudiantes. La simple sospecha de simpatizar con la causa revolucionaria bastaba como condena.

Hoy, visitar la prisión de Cần Thơ no es solo enfrentarse a “cosas malas que pasaron en una guerra”. Es ver un modelo de intervención que se repite bajo otros nombres y otras justificaciones. Es comprobar cómo una superpotencia puede instalar una fábrica de dolor en un país soberano, amparada en la lucha contra el comunismo o cualquier otro fantasma ideológico.

Cần Thơ, con su balanza frágil, nos obliga a mirar las dos caras: la que brilla con el café en el mercado flotante y la que está manchada con sangre seca en las celdas del penal. Una no existe sin la otra. La vida que fluye hoy por el Mekong es también la prueba de una resiliencia que no se dejó borrar por la maquinaria más poderosa del mundo.

No fue una guerra. Fue la exportación meticulosa de un sistema de crueldad. Y nosotros, al caminar por esas celdas, nos convertimos en testigos tardíos de lo que el poder es capaz de hacer cuando cree que nadie lo está mirando.