Capitán Prat: El Corazón de la Patagonia Chilena

Puerto Río Tranquilo: Las Catedrales de Mármol

El camino hasta este rincón de la Carretera Austral fue una epopeya de ripio traicionero. Cada kilómetro entre Villa Cerro Castillo y Puerto Río Tranquilo parecía diseñado para probar la resistencia tanto del auto como de mis nervios. La ruta se transformaba constantemente: tramos donde el polvo rojizo se elevaba en nubes espesas, sectores convertidos en ríos de piedras sueltas que hacían bailar el volante con voluntad propia, y esos malditos cráteres que aparecían sin aviso, obligándome a frenar en seco mientras camiones madereros pasaban rozando el espejo lateral.

Pero al doblar la última curva y ver por primera vez las aguas del Lago General Carrera, todo el cansancio se evaporó. El lago, inmenso y de un azul lechoso, extendiéndose hacia el horizonte como un mar interior, con las montañas nevadas reflejándose en su superficie quieta.

Llegué a un Puerto Río Tranquilo casi desierto. Marzo ya era otoño acá, y los pocos negocios abiertos tenían ese aire resignado de quienes saben que el invierno se acerca. El camping donde me instalé era un mundo en sí mismo: carpas dispersas entre árboles que empezaban a perder sus hojas, un silencio solo roto por el graznido ocasional de alguna ave lacustre, y los baños con esas duchas que prometían agua caliente pero siempre entregaban solo tibieza.

Fue allí donde conocí a Ale, un italiano de Milán que hablaba español con acento porteño después de tres años viajando por Latinoamérica, y a Sofi, una española de Ibiza que llevaba el ukelele a todas partes como si fuera una extensión de su cuerpo. Esa primera noche, alrededor de un fuego que luchaba por mantenerse vivo contra el viento helado, compartimos mates mientras Ale contaba sus aventuras en el Perú y Sofi cantaba canciones que sonaban a sal y Mediterráneo.

Yo, como siempre, fui el espectador privilegiado. Escuchar me salía mejor que hablar.

Las Catedrales de Mármol

Al amanecer, el dueño del camping —un hombre cuya piel curtida por el viento parecía contar su propia historia patagónica— me consiguió un lugar en uno de los últimos botes que zarparían hacia las famosas Capillas de Mármol. "Es ahora o nunca", dijo con una sonrisa que dejaba ver varios dientes menos. "En una semana cierran hasta octubre".

El viaje en lancha por el lago fue una lección de humildad. El agua, tranquila cerca de la orilla, se volvía cada vez más inquieta a medida que nos adentrábamos, con olas que golpeaban el casco con sonidos huecos. Pensé en lo frágil que era ese bote de aluminio contra la furia potencial del lago.

Y entonces aparecieron: formaciones de mármol puro que el agua había esculpido durante milenios, creando cuevas, arcos y pasadizos que cambiaban de color según la luz. La Catedral de Mármol, con sus paredes lisas como seda y sus techos abovedados, filtraba la luz del sol en tonos que iban del blanco hueso al azul profundo. Dentro de sus cavernas, el eco transformaba cada gota que caía en un concierto de percusión líquida.

Intenté fotografiar todo. Cambié de ángulo mil veces, buscando la foto perfecta que capturara lo que mis ojos veían. Pero justo cuando creía haber encontrado el encuadre ideal, el clima patagónico recordó quién mandaba: un viento repentino levantó olas que nos empaparon de pies a cabeza, mientras el piloto, un joven local que parecía nacido sobre el agua, reía a carcajadas y gritaba "¡Así es más auténtico!".

Volvimos a tierra temblando de frío pero con los ojos llenos de belleza. En el bote había quedado claro que esto era temporal, que estas formaciones seguían erosionándose, que tal vez en cincuenta años ya no existirían tal como las vimos.

Interior de las cuevas de mármol en el lago General Carrera

Formaciones de mármol sobre el lago General Carrera

Cuevas de mármol en aguas turquesas de Río Tranquilo

El Lago General Carrera

Este gigante de aguas turquesas, compartido entre Chile y Argentina, es mucho más que un cuerpo de agua. Pasé horas caminando por sus orillas, recogiendo piedras perfectamente redondas que el oleaje había pulido durante siglos. Los rayones —esos patos endémicos de colores brillantes— se zambullían en busca de alimento, indiferentes a mi presencia.

Pensaba en cómo este lago era de dos países pero no era de nadie. Cómo las fronteras son líneas imaginarias que los humanos trazamos sobre cosas que existían mucho antes y seguirán existiendo mucho después.

El Glaciar Exploradores

La decepción inicial por los precios exorbitantes de los tours al glaciar se transformó en oportunidad cuando descubrí los miradores gratuitos. La ruta hacia ellos fue una sucesión de paisajes que quitaban el aliento: el Río Tranquilo, con aguas tan transparentes que podía contar las piedras del fondo a cinco metros de profundidad; la Cascada de la Nutria, donde el agua caía con tal fuerza que el aire siempre estaba lleno de un fino rocío que mojaba la cara.

Desde el mirador principal, el Glaciar Exploradores se mostraba en toda su grandeza y fragilidad. Las grietas en su superficie contaban la historia de un retroceso imparable. Los témpanos que se desprendían flotaban como islas efímeras en la laguna a sus pies.

Un cartel oxidado mostraba fotos de cómo era hace veinte años, cuando el hielo llegaba hasta donde yo estaba parado. Ahora, esa misma distancia era un lecho de rocas desnudas y sedimentos glaciares. Me quedé ahí más tiempo del necesario, pensando en lo que significa ver algo que está muriendo en cámara lenta.

Las noches en el camping

Las noches en el camping se convirtieron en rituales de comunidad improvisada. Gaby y Romi, dos chilenas que viajaban en su auto convertido en casa, compartieron no solo su comida sino también sus historias de vida en Santiago y su amor por esta Patagonia salvaje. "Cuando vuelvas, tienes donde quedarte", me dijeron mientras envolvíamos papas en aluminio para asarlas en las brasas.

Ale preparaba pastas que sabían a nostalgia mediterránea. Sofi tocaba canciones que todos tarareábamos sin saber bien la letra. Yo aportaba mate y silencio, que a veces es la mejor forma de participar.

Una noche, mientras el fuego crepitaba y el viento sacudía las carpas, Ale me preguntó: "¿No te cansa viajar solo?"

Me quedé pensando. "A veces", dije. "Pero también es lo único que sé hacer bien".

Sofi rasgueó una cuerda del ukelele. "Todos estamos solos", dijo. "Algunos solo lo admitimos más que otros".

No supe qué responder. Nos quedamos ahí, mirando el fuego, cada uno con su propia soledad compartida.

Zona rocosa del glaciar Exploradores, con tierra rojiza y piedras

Hielo milenario del glaciar Exploradores

Vista panorámica del glaciar Exploradores en la Patagonia

Epílogo: Hacia Nuevas Aguas

Puerto Río Tranquilo quedó atrás con sus Capillas de Mármol cumpliendo su fama, el Glaciar Exploradores recordándome lo rápido que se deshace el mundo, y el Lago General Carrera siendo, simplemente, un espectáculo.

La ruta seguía hacia Puerto Bertrand, donde el Baker empieza su carrera, y hacia las Confluencias. El auto avanzó entre pueblos mínimos, esos donde el tiempo parece una excusa más que una medida.

Pensé en Sofi y Ale, en Gaby y Romi, en todos los que había conocido y perdido de vista en semanas. En cómo los viajes son una sucesión de encuentros que duran lo que dura un camping, una comida, una noche junto al fuego. Y después cada uno sigue su camino, y lo que queda son solo imágenes borrosas y nombres que eventualmente olvidas.

La Carretera Austral no tiene prisa. Yo tampoco. O al menos eso me decía mientras manejaba hacia el sur, sabiendo que cada kilómetro me acercaba al final del viaje, aunque todavía no quisiera admitirlo.

Laguna glaciar al pie del glaciar Exploradores

Laguna y formaciones de hielo del glaciar Exploradores

Detalle del hielo del glaciar Exploradores

Confluencias: Donde los Ríos se Encuentran

Confluencias: Donde los Ríos se Encuentran

La ruta desde Puerto Río Tranquilo hacia Cochrane fue una sucesión de postales vivas. Cada curva revelaba un nuevo paisaje: cerros nevados que se reflejaban en lagunas escondidas, bosques de lengas teñidas de rojo otoñal y, de pronto, el primer avistamiento del río Baker, un torrente turquesa que cortaba el valle como un cuchillo.

Viajaba con Sofi, la española del ukelele que había conocido en el camping de Río Tranquilo. Decidimos detenernos en Puerto Bertrand al amanecer, donde el Baker aún conserva la pureza de sus primeros kilómetros.

El pueblo era un puñado de casas de madera junto al río, donde el único sonido era el rumor constante del agua. Compramos pan recién horneado en la única panadería y caminamos por la orilla, pisando piedras pulidas por siglos de corriente. El Baker aquí es distinto: más joven, más salvaje, con aguas tan transparentes que podías contar las piedras del fondo a cinco metros de profundidad.

Sofi sacó su ukelele y tocó una canción andaluza que el viento patagónico se encargó de distorsionar. El contraste era perfecto: la música española muriendo en la inmensidad de este río que es el alma de Chile, el más caudaloso del país, el que lleva en sus aguas historias de glaciares milenarios.

Seguimos la ruta deteniéndonos cada pocos kilómetros. La Carretera Austral en este tramo es un mirador continuo: a un lado, el Baker serpenteando entre cañones; al otro, cerros que parecen cortados a hachazos. Pero el verdadero espectáculo estaba por llegar.

Primera parada: Confluencia Baker-Nef

Aparcamos en un pequeño desvío y caminamos los seiscientos metros que separaban la ruta del punto exacto donde el Nef entrega sus aguas al Baker. El contraste era hipnótico: el Nef, de un azul profundo casi negro, chocando contra el turquesa eléctrico del Baker. En el punto exacto de unión, las corrientes se trenzaban creando un remolino de espuma y, por unos metros, un tercer color nacía de la mezcla: un verde esmeralda que solo existía ahí, en ese instante.

Me quedé mirando ese punto donde dos ríos se volvían uno. Pensé en cuántas veces había hecho lo mismo en este viaje: mezclarme con otros viajeros por unos días, compartir fogones y rutas, y después seguir cada uno por su lado. Como los ríos, que se juntan pero uno siempre termina llevando el nombre. El Baker conserva su identidad porque lleva más agua. El Nef, aunque hermoso, es solo un afluente. Siempre hay uno que define y otro que se adapta.

Contemplando la confluencia del Neff y el Baker

Frente al choque de aguas del Neff y el Baker

Panorámica del río Baker tras la confluencia

Segunda parada: Confluencia Baker-Chacabuco

Más adelante, otra unión épica. El Chacabuco, cargado de sedimentos glaciares, teñía de blanco lechoso las aguas del Baker. Aquí el fenómeno era distinto: no una fusión, sino una conquista lenta. El Baker aceptaba las aguas turbias pero seguía su curso imperturbable, como alguien que tolera lo que viene sin dejar que lo cambie.

"Es como nosotros", dijo Sofi. "Vamos recogiendo cosas por el camino, gente, lugares, historias. Pero al final seguimos siendo lo mismo, solo que más cargados".

No respondí. Tenía razón, pero ya estaba pensando en el Calluqueo, en cuánto me quedaba de viaje, en si la cubierta reparada aguantaría hasta Villa O'Higgins.

La despedida

Llegamos a un cruce antes de Cochrane. Sofi se bajó del auto con su mochila y el ukelele colgando del hombro. Iba hacia El Chaltén, a hacer dedo hasta la frontera. Yo seguía a Cochrane.

"Suerte", dije.

"Igualmente", respondió. Se fue caminando hacia la ruta sin mirar atrás.

Vi su figura hacerse pequeña en el espejo retrovisor, el pulgar levantado buscando el próximo auto. Arranqué y seguí. Así funcionaba esto: te cruzabas con gente, compartías unos días, y después cada uno tiraba para su lado.

Llegué a Cochrane solo. Esa noche elegí un hostel: después de días en carpa, necesitaba una cama de verdad y una ducha que no fuera de agua helada. La ciudad olía a leña quemada. Cené cordero al palo en un local de lugareños.

El dueño del hostel me sirvió vino tinto barato. "Mañana baja más el frío", dijo. "Esto recién empieza".

Al día siguiente me esperaba el Glaciar Calluqueo. Dormí pesado por primera vez en semanas.

Contraste de colores en el río en Puerto Bertrand

En el muelle de Puerto Bertrand, frente al río

Vista panorámica desde la confluencia del Neff y el Baker

Glaciar Calluqueo: La Soledad Blanca de Galeano

Cochrane amaneció envuelto en el frío seco que cala los huesos. Después de un desayuno apurado en el hostel, donde el aroma a leña quemada era el único consuelo, arranqué hacia el Glaciar Calluqueo. La ruta es un desvío de ripio que se aparta de la Carretera Austral principal, un camino secundario que rápidamente se convirtió en un sendero de tierra y barro. El Honda Fit se quejó con cada piedra, pero siguió avanzando.

El camino era largo y solitario. Me crucé con un solo vehículo en cuarenta kilómetros. Al llegar al final de la ruta vehicular, el silencio era absoluto. Estacioné y empecé la corta caminata hacia la laguna. Llevaba conmigo, además de agua y pan duro, un ejemplar de 'Las Venas Abiertas de América Latina' de Eduardo Galeano, un libro que me había propuesto terminar en este viaje.

El Encuentro con el Hielo

El glaciar apareció de forma dramática. Un muro de hielo blanco y azul sucio, descendiendo por un valle rodeado de lengas otoñales. A sus pies, la Laguna Calluqueo, un cuerpo de agua de un tono gris metálico que reflejaba la inmensidad del cielo. El aire era gélido, pero tenía una pureza cristalina. Estaba completamente solo. No había un alma, ni un rastro de vida humana, solo yo, la laguna, el glaciar y el resto de la naturaleza para mí.

La soledad era abrumadora, el tipo de soledad que te hace escuchar la sangre corriendo por tus venas. Armé mi mate en una roca plana y me senté frente al glaciar. Saqué el libro de Galeano. Abrí una página al azar y mis ojos se encontraron con una frase sobre la historia del despojo y la explotación de América. El contraste con lo que me rodeaba era un golpe.

Ahí estaba yo, en una de las reservas de agua dulce más vírgenes del planeta, frente a un glaciar que se derretía lentamente por un cambio climático global. Y Galeano hablando de cómo los recursos siempre son saqueados, cómo la belleza y la riqueza de estas tierras han sido una condena. Me llegó una idea potente: la Patagonia es la última vena abierta. Su belleza es su condena, su pureza es el premio que el mundo industrializado vendrá a buscar con más fuerza en las próximas décadas: agua, minerales, silencio.

El glaciar se derretía, la soledad se vendía como turismo de lujo, y el libro me recordaba que la historia siempre se repite. No pude evitar sentir que, a mi pequeña escala, yo también era parte de ese ciclo, un consumidor de un paisaje que se agotaba.

Frente al glaciar Calluqueo

Río lechoso del glaciar Calluqueo

Otoño alrededor del glaciar Calluqueo

El Silencio y la Despedida

Me quedé una hora más, sin leer, solo mirando cómo el hielo vivía y moría a la vez. Cada estruendo lejano era un recordatorio de que el tiempo geológico no espera por mis reflexiones. El sol empezó a esconderse detrás de los picos, tiñendo el hielo de rosa pálido.

Guardé el libro, cerré el termo. La respuesta a la opresión que leía en Galeano no estaba en los libros, sino en la resistencia silenciosa de esos paisajes, que han sobrevivido a colonos, a gobiernos, y ahora a turistas como yo. Y, sin embargo, se estaban rindiendo al tiempo. El viaje me estaba obligando a mezclar la historia y la geografía, el texto y el terreno.

Emprendí el camino de vuelta a Cochrane. La Carretera Austral me esperaba. El próximo destino era Caleta Tortel, el pueblo sin calles. La última frontera real antes del fin de la ruta. El Calluqueo se quedaba atrás, un gigante blanco, y conmigo se llevaba la incómoda certeza de que la soledad y la belleza patagónica no eran un regalo, sino una herencia pendiente que el futuro vendría a reclamar.

Panorama del glaciar Calluqueo

Bote en la laguna del Calluqueo

Río del Calluqueo entre vegetación

Reserva Nacional Tamango: Santuario del Huemul

Tras una noche de camas blandas en el hostel de Cochrane, me levanté con un plan claro: la Reserva Nacional Tamango y su promesa de huemules. Preparé mate, pan con mermelada, y salí temprano. La entrada al parque estaba a pocos kilómetros del pueblo.

Llegué antes de las siete. La caseta de guardaparques estaba cerrada. Entré sin pagar, otra vez. Ya llevaba la cuenta: cuatro parques gratis, dos pagados. La matemática del viajero con presupuesto ajustado.

El Sendero Laguna Verde

El sendero comenzó entre lengas que ya perdían sus hojas. Cada paso crujía sobre el manto de hojarasca seca. El aire olía a tierra húmeda y resina. Caminé solo, sin cruzarme con nadie. La temporada había terminado oficialmente hacía una semana.

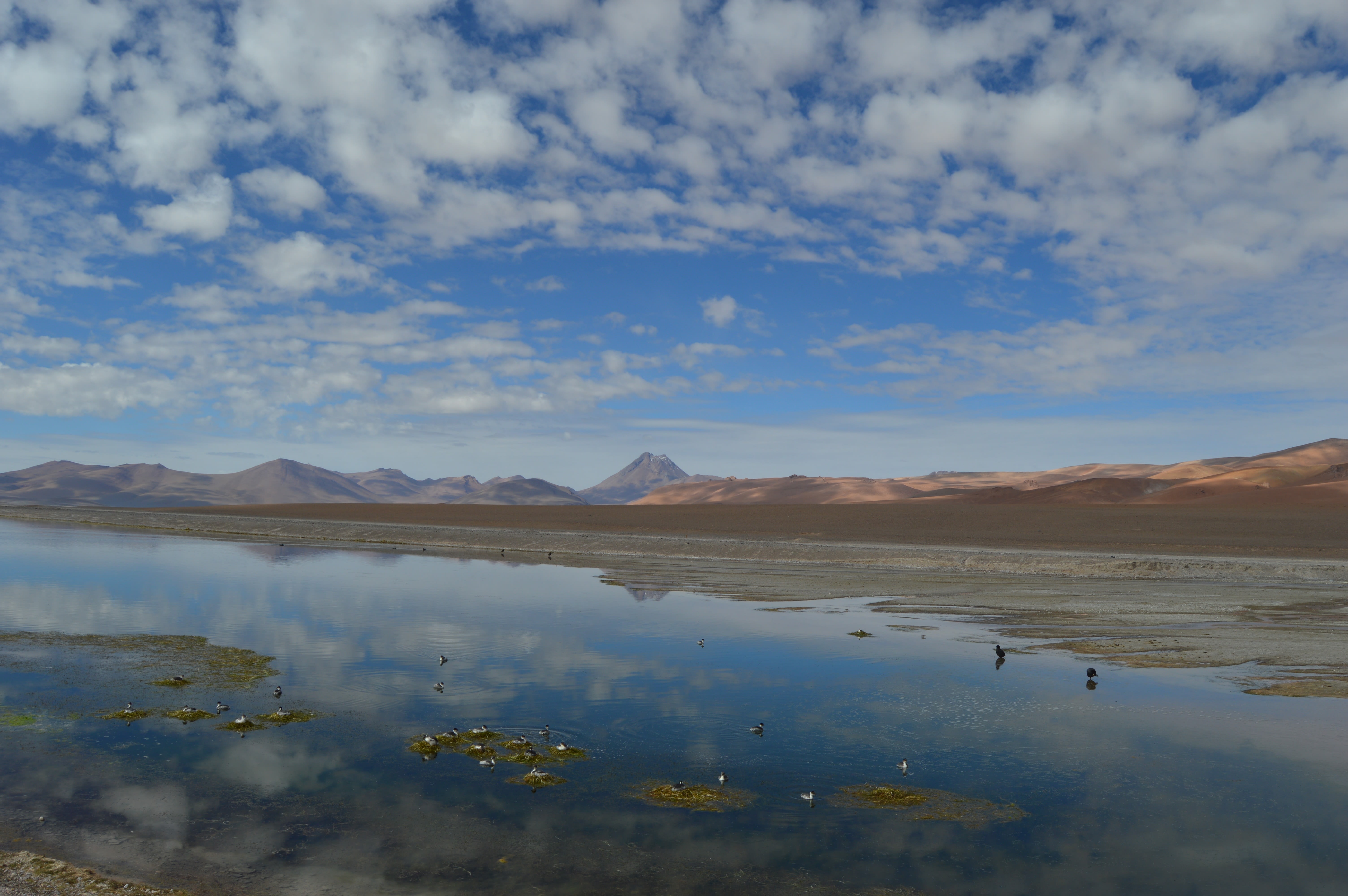

La Laguna Verde apareció después de dos kilómetros: un espejo perfecto que duplicaba el paisaje con precisión violenta. Las montañas se reflejaban tan nítidas que costaba distinguir dónde terminaba el agua y dónde comenzaba el cielo. Me senté en una roca y me quedé ahí, sin hacer nada, solo mirando.

Pensé en cuánto tiempo llevaba sin hablar con alguien de verdad. Las conversaciones con otros viajeros siempre eran superficiales: de dónde venís, hacia dónde vas, qué te pareció tal lugar. Intercambios que se olvidaban al día siguiente. Extrañaba conversaciones que importaran, aunque no sabía bien qué significaba eso.

Río Cochrane entre montañas

Vista del río Cochrane desde lo alto

Islita en el río Cochrane

El Mirador del Cochrane

Seguí subiendo. El Sendero al Mirador del Cochrane ascendía cuatrocientos metros en tres kilómetros. Las piernas todavía me dolían del Cerro Castillo, pero igual seguí. A esa altura del viaje, el dolor era parte del paisaje.

Desde arriba, el río Cochrane dibujaba curvas imposibles entre los cañones. El agua turquesa —de una pureza casi obscena— fluía con la tranquilidad de quien sabe que es eterno. Me quedé parado ahí, sintiendo el viento helar la cara, y me pregunté cuántas veces más vería algo así. Cuántas veces más tendría ganas de verlo.

La soledad en los senderos era distinta a la soledad en el auto. En el auto podía poner música, distraerme con el paisaje cambiante, hacer planes mentales. Acá, caminando, no había escape. Solo vos, tus pensamientos, y el ruido de tus propias botas sobre la tierra.

Panorámica del río Cochrane desde lo alto

Río Cochrane rodeado de montañas

El río Cochrane desde un mirador

El huemul que nunca llegó

Bajé esperando cruzárme con un huemul. Los carteles del parque prometían avistamientos al amanecer o al atardecer. Caminé despacio, atento a cualquier movimiento entre los arbustos. Nada.

Un guardaparques apareció cuando ya volvía al estacionamiento. Me preguntó si había pagado. Le dije que no, que la caseta estaba cerrada cuando llegué. Se encogió de hombros. "La próxima vez pague igual, déjelo en el buzón".

Le pregunté por los huemules. "Hay que tener suerte", dijo. "O paciencia. La mayoría viene una vez y se va. Los huemules no están para las fotos rápidas".

Vegetación y montañas junto al río Cochrane

Río Cochrane en su curso natural

Transparencia del río Cochrane

Volví al auto sin haber visto ninguno. No me molestó tanto como pensé que me molestaría. A veces las cosas no pasan, y está bien. El Tamango había sido suficiente igual: el reflejo perfecto de la laguna, el río visto desde arriba, el silencio interrumpido solo por el viento.

Al día siguiente me esperaba el Valle Chacabuco y sus veinticuatro kilómetros de estepa. Pero esa noche, en el camping de Cochrane, mientras preparaba fideos con atún, pensé que tal vez el huemul que no vi era más honesto que todas las fotos que sí saqué. No todo se registra. No todo necesita comprobarse.

Reflejos en el río Cochrane

Río Cochrane desde la orilla

Colores otoñales en el Cochrane

Valle Chacabuco: Paisajes de Estepa Patagónica

El amanecer me encontró en movimiento, el auto avanzando a través de un paisaje que cambiaba del asfalto al ripio con la brusquedad típica de la Carretera Austral. El objetivo era claro: llegar antes que los guardaparques, antes que los veinte dólares de entrada, antes que el sol alcanzara su cenit. El reloj marcaba las seis de la mañana cuando estacioné en un descampado que servía de improvisado parking.

Durante treinta minutos caminé en círculos entre matorrales espinosos y formaciones rocosas, siguiendo huellas de guanacos que parecían burlarse de mi sentido de orientación. El valle se extendía ante mí como un mapa viviente: a la izquierda, cerros dentados teñidos de rojo ocre por el amanecer; a la derecha, la planicie infinita donde una manada de guanacos pastaba con indiferencia.

Y luego, el avistamiento: una sombra larga y baja moviéndose entre los arbustos a quinientos metros. El puma —o tal vez mi deseo de ver uno— desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo un rastro de hierbas moviéndose en el viento helado.

Sendero Lagunas Altas: 24 km de redención

El Sendero Lagunas Altas no era un camino, sino una sucesión de estados naturales. Comenzó ascendiendo entre coirones que arañaban los tobillos, cada paso hacia arriba revelando un nuevo valle escondido. A los ocho kilómetros, el primer cambio dramático: un campo de escarcha que crujía como vidrio bajo las suelas, donde el termómetro marcaba cinco grados bajo cero a pleno sol.

Luego, el barro —espeso, traicionero— que intentó robarme las botas en cada zancada. Y después, cuando pensaba que ya lo había visto todo, la nieve. Nieve en marzo, cubriendo el sendero en parches irregulares que me obligaban a adivinar dónde seguía el camino.

El punto medio del trayecto fue una laguna sin nombre, cuyas aguas quietas reflejaban el cerro Tamango con una precisión casi obscena. Ahí, entre bocados de barra energética y sorbos de agua ya tibia, el paisaje me recordó su escala real: era una mota de polvo en un pliegue de la cordillera.

Sentado en la cima del Sendero Lagunas Altas observando lagunas otoñales

Caminando el Sendero Lagunas Altas entre bosques otoñales

Caminando por zona nevada del Sendero Lagunas Altas

Caminaba solo. Llevaba semanas compartiendo espacios, fogones, conversaciones repetidas. Necesitaba esto: kilómetros sin hablar, sin sonreír por cortesía, sin fingir que me interesaban las historias de otros.

El descenso fue una caída controlada por pendientes de grava suelta, donde cada paso podía terminar en un resbalón espectacular. Los colores del otoño —rojos sangre, amarillos eléctricos, verdes pútridos— se mezclaban con el olor a tierra mojada y romero silvestre.

A los dieciocho kilómetros, los músculos comenzaron a quejarse. A los veintidós, la mente empezó a divagar. Pensaba en cosas absurdas: en cuánto tiempo hacía que no comía una pizza de verdad, en si mi familia se acordaba de mí, en por qué seguía haciendo esto cuando bien podría estar en un hostel de Santiago tomando cerveza barata.

El último kilómetro se hizo sobre piernas automatizadas, mientras el estacionamiento aparecía como un espejismo entre los árboles. Llegué al auto, me tiré en el asiento y me quedé ahí veinte minutos sin moverme. Después comí todo lo que quedaba en la conservadora: pan duro, queso que ya olía raro, una manzana golpeada, una barra de cereal que había caducado hacía un mes.

Laguna Alta, joya del Sendero Lagunas Altas

Vista otoñal de Laguna Alta en Lagunas Altas

Laguna Alta nevada en el Sendero Lagunas Altas

El peso de caminar solo

El Valle Chacabuco fue hermoso, sí. Pero también fue largo. Demasiado largo. Veinticuatro kilómetros sin cruzarte con nadie te dan tiempo para pensar en todo lo que preferirías no pensar. En lo cansado que estás. En lo poco que importa si ves esto o no. En que todas las fotos que sacaste se parecen a las de hace tres parques atrás.

Cuando arranqué el auto rumbo a Cochrane, con las piernas destruidas y la espalda convertida en un nudo, me pregunté si valía la pena. Si todo este esfuerzo —caminar hasta reventar, dormir en carpas heladas, comer siempre lo mismo— tenía algún sentido más allá de poder decir que lo hice.

No tenía respuesta. Solo sabía que mañana seguiría hacia Chile Chico, hacia el Jeinimeni, hacia el último tercio de este parque que supuestamente era el más alucinante de la Patagonia. Y que lo haría igual, aunque ya no estuviera seguro de por qué.

Junto a la Laguna Alta en el sendero Lagunas Altas

La Laguna Alta, rodeada de montañas en otoño

Sendero Lagunas Altas completamente nevado

Lago Jeinimeni: Espejos de Agua y Montañas

El taller mecánico en Cochrane todavía olía a goma quemada cuando salí con mi cubierta reparada pero no reemplazada. El miedo a los impuestos argentinos me había ganado. Antes de partir, hice una última parada en Caleta Tortel, ese pueblo mágico donde las calles son puentes de madera sobre el fiordo. Tomé el bus local para recorrerlo, un lujo inesperado que me ahorró la lucha por estacionar en esas pasarelas estrechas.

La ruta hacia Chile Chico fue una batalla contra el ripio destrozado. El paisaje era espectacular, pero cada bache amenazaba con terminar lo que el pinchazo había empezado. Paré en dos cascadas:

- Cascada Las Ánimas: Un hilo de plata que caía ochenta metros sobre paredes de basalto, accesible tras una caminata de quince minutos entre coigües. El rocío mojaba la cara incluso a cincuenta metros de distancia.

- Salto del Río Mayer: Cerca de Puerto Guadal, donde el agua se estrechaba en un cañón para luego estrellarse contra rocas pulidas, creando un arcoíris perpetuo en los días soleados.

Al llegar a Chile Chico, después de más de un mes durmiendo en carpa, casi lloré al ver una cama real. El frío patagónico había empezado a calar hondo, y necesitaba estas cuatro paredes y un techo, aunque fuera por una noche.

El último tercio

Al día siguiente, un transporte destartalado me llevó al inicio del sendero de Jeinimeni. Fuera de temporada, no había guardaparques ni otros visitantes. Solo yo y la Patagonia. El primer trekking me llevó a través de valles glaciares donde el viento aullaba entre las rocas. El segundo, más exigente, ascendía hasta un mirador donde el lago Jeinimeni se reveló en todo su esplendor: aguas turquesas tan intensas que parecían pintadas, rodeadas de cerros nevados que se reflejaban con perfección obscena en la superficie inmóvil.

Me senté en la orilla más tiempo del necesario. No porque el lugar lo mereciera —que lo merecía—, sino porque ya no tenía prisa. Llevaba semanas corriendo de un parque a otro, acumulando kilómetros y fotos como si fueran puntos en un marcador. Acá, finalmente, algo se detuvo.

El lago era de una belleza casi irreal. Pasé horas viendo cómo la luz cambiaba sus colores del azul cobalto al verde esmeralda. No había nadie más para compartir ese momento. Solo el sonido del viento y el crujido ocasional del hielo en los glaciares distantes.

Pensé en todo lo que había visto hasta acá: los ventisqueros del Queulat, las torres del Cerro Castillo, las confluencias de ríos, los veintidós kilómetros del Chacabuco. Cada lugar había sido extraordinario a su manera. Pero también empezaban a mezclarse en mi cabeza, a volverse borrosos. ¿En qué parque había visto ese glaciar? ¿Cuál era la laguna del reflejo perfecto?

El cansancio no era solo físico. Era de repetir el mismo ritual: llegar, caminar, fotografiar, volver. De dormir en carpas heladas, cocinar los mismos fideos con atún, conducir por ripios que destrozaban el auto. De estar solo sin haber elegido realmente estarlo.

Lago Jeinimeni rodeado de montañas y cielo abierto

Reflejos en el agua azul del lago Jeinimeni

Cerros rojizos y estepa alrededor del lago Jeinimeni

El Valle Lunar

El regreso fue por el llamado "Valle Lunar", el peor trekking de mi viaje. Un desierto de piedra pómez y arcilla agrietada, sin sombra ni agua, donde el sol reverberaba como en un horno. Cada paso levantaba nubes de polvo blanco que se pegaba a mi piel sudorosa. Seis kilómetros de puro sufrimiento, sin un ápice de la belleza que había encontrado en el lago.

Caminé esos seis kilómetros preguntándome qué mierda estaba haciendo ahí. Por qué había elegido el camino más difícil cuando bien podría haber tomado el otro sendero. Por qué seguía castigándome con estos trekkings interminables cuando ya no estaba seguro de disfrutarlos.

No tenía respuestas. Solo polvo en los pulmones y ampollas en los pies.

La última noche

Esa noche, solo en el hostel de Chile Chico, con las piernas ardiendo y la ropa aún cubierta del polvo blanco del valle, entendí que Jeinimeni había sido mi despedida de la Patagonia chilena. Un lugar tan remoto que pocos lo ven, tan frágil que quizás no exista igual en décadas.

Torres del Paine quedaría para otra vez. Esta vez, el clima y el tiempo me habían obligado a elegir, y había elegido esto: parques sin multitudes, senderos sin señalización, lagos que no aparecen en las guías turísticas.

Me fui al día siguiente hacia Argentina. El plan era cruzar por algún paso fronterizo, volver a territorio conocido, reencontrarme con mi familia después de meses. Necesitaba eso: caras conocidas, conversaciones que no fueran sobre kilómetros recorridos o parques visitados, comida casera que no saliera de una conservadora.

Jeinimeni me había mostrado la Patagonia más pura: indiferente a mi presencia, brutal en su belleza, generosa en sus silencios. Me fui con esa imagen grabada: las aguas turquesas reflejando montañas que muy pocos tienen el privilegio de conocer.

Pero también me fui con la certeza de que había llegado a mi límite. Que necesitaba parar, aunque fuera por un tiempo. Que la soledad del viajero, esa que tanto había buscado al principio, ahora pesaba más de lo que podía cargar.

La Carretera Austral había terminado para mí. No en Villa O'Higgins como había planeado, sino acá, en Chile Chico, con el polvo del Valle Lunar todavía pegado a mi ropa y la imagen del Jeinimeni flotando en mi cabeza como un sueño que ya empezaba a desvanecerse.

Saludando a la cámara con el lago Jeinimeni de fondo

Contemplando el lago Jeinimeni

Sentado frente al lago Jeinimeni

La gastronomía fue un ritual de supervivencia y deleite. Desde el cordero al palo de Cochrane —cuya grasa dorada goteaba sobre las brasas como ofrenda a los dioses del frío— hasta las empanadas de centolla en Puerto Río Tranquilo, rellenas de un mar que huele a sal y libertad. En los mercados de Coyhaique, el pan amasado y el merkén picante me devolvieron la fe en los sabores auténticos, mientras el calafate, esa baya oscura que promete el regreso, endulzaba las noches junto al fuego. No hubo códigos QR ni precios inflados; solo manos curtidas que compartían lo suyo, como el mate caliente que un arriero me ofreció en el Valle Chacabuco, mientras los guanacos corrían libres sobre la estepa.

Los parques nacionales fueron santuarios donde el tiempo se mide en glaciares y alerces. En Pumalín, los bosques de Douglas Tompkins susurraban historias de conservación y resistencia; en Tamango, el huemul —ese ciervo fantasma— cruzó mi camino al amanecer, como un sueño patagón hecho carne. Y en Jeinimeni, las cuevas de manos pintadas por los tehuelches me recordaron que esta tierra nunca fue nuestra; solo somos pasajeros en su historia geológica.

La gente de la Carretera Austral teje una red invisible de solidaridad. Los mecánicos que arreglaron mi auto con alambre y paciencia, los dueños de camping que abrían sus cocinas para compartir un guiso caliente, los pescadores que señalaban los mejores miradores con un gesto silencioso. Aquí no hubo folletos ni guiones; solo encuentros que dejaron huellas más profundas que los propios paisajes.

Si San Pedro de Atacama fue el fiasco de lo artificial, la Carretera Austral fue el renacer. Aquí, el viento no tiene dueño, los ríos no se domestican, y los glaciares —aunque retrocedan— siguen dictando las reglas. Esta ruta no se recorre; se sobrevive, se llora y se ama con rabia. Y cuando al fin dejé atrás Villa O’Higgins, con el polvo patagón incrustado en la ropa y el alma, supe que Chile me había devuelto algo que ni el turismo masivo podría arrebatarle: la certeza de que lo auténtico todavía late, fuerte y salvaje, en los confines donde el mapa se desdibuja y solo queda el rugido del viento entre los cerros.

La Patagonia no se conquista. Te conquista. Y yo, agradecido, me dejé llevar.

Lago Jeinimeni, majestuosidad patagónica

Caminando por el trail del Jeinimeni

Yo en la cima del mirador, admirando el Jeinimeni

Continua en España