Puerto Viejo: Reggae y Biodiversidad

Puerto Viejo me recibió con un aire espeso a sal y humo de leña. La noche caía sobre las calles de tierra, iluminadas apenas por faroles dispersos y luces de bares donde sonaban bajos de reggae. La habitación privada con tres camas fue un respiro después de tantos dormitorios compartidos. Apenas dejamos las mochilas, Nadia tomó la cocina como si fuera su territorio natural. Preparó focaccia con romero fresco comprado en el mercado y esa cena improvisada quedó en la memoria como una bienvenida distinta al Caribe: sencilla, casera y cargada de sabor.

Al amanecer, la bicicleta fue la mejor guía. Pedaleé por la carretera costera, con la brisa aún fresca y el sol levantándose lento sobre el mar. Playa Negra apareció primero, con su arena oscura y fina como polvo volcánico, casi desierta a esa hora. Más adelante estaba Cocles, poblada de surfistas que se lanzaban a las olas con destreza hipnótica, mientras los puestos de cocos fríos abrían bajo la sombra de las palmeras. Punta Uva, en cambio, fue un espejismo azul: aguas tranquilas, arena clara y un bosque que parecía tocar la orilla. Allí me detuve largo rato, sin prisa, escuchando el mar como si dictara su propio tiempo.

Al mediodía, nos reunimos bajo un almendro con provisiones simples: pan fresco, aguacates y queso local. La comida sabía mejor al aire libre, con los pies enterrados en la arena y las risas rebotando entre las ramas. Fue uno de esos instantes de viaje donde nada sobra ni falta.

Una de las playas de Puerto Viejo.

Otra playa del Caribe Tico en Puerto Viejo.

Una playa distinta en Puerto Viejo, Costa Rica.

Las tardes se estiraban en cámara lenta: nadar, leer bajo un árbol, dejar que el Caribe marcara el pulso. Y cuando el sol cedía, el pueblo despertaba. Nadia encendía el horno del hostel para preparar pizzas, el aroma a albahaca inundaba el patio, y todos nos reuníamos alrededor de la mesa como si fuéramos una familia improvisada. Después llegaba el turno de los bares: luces intensas, ritmos fuertes, vasos que circulaban sin pausa. La música no daba tregua y la noche parecía eterna.

Pero Puerto Viejo tenía una cara menos amable. En cada esquina aparecían vendedores de droga, insistentes hasta el cansancio, interrumpiendo cualquier paseo. Esa presión constante terminaba por ensuciar la experiencia, recordando que incluso en el paraíso hay sombras que se imponen sobre la belleza.

Al final, lo que queda en la memoria son dos imágenes que se superponen: por un lado, playas de postal, cocinas que huelen a coco y mangos, bicicletas recorriendo la costa; por el otro, el ruido del turismo que no siempre respeta y las grietas que deja una economía atada al visitante. Puerto Viejo duele y seduce a la vez. Y aunque el tiempo borrará algunas incomodidades, lo que persistirá será el recuerdo de esos días compartidos, entre focaccia casera y aguas turquesas, en un rincón donde la vida todavía se resiste a volverse mercancía absoluta.

Parque Nacional Manzanillo: Selva que Besa el Mar

Con el amanecer todavía fresco, Nadia y yo tomamos el camino hacia Manzanillo. El sendero se abría entre raíces húmedas y claros de luz, y a cada paso la costa se mezclaba con la espesura: un mar que golpeaba contra arrecifes ocultos y, detrás, un coro de insectos y monos congos marcando el ritmo. La entrada costaba poco, casi un gesto simbólico, y eso lo hacía distinto a otros parques: aquí no se trataba de pagar por la postal, sino de entrar en un territorio que todavía se siente salvaje.

Desayunamos sobre unas piedras lisas cerca de Punta Mona, con frutas y panes que habíamos traído en la mochila. El mar golpeaba con fuerza y el aire tenía ese olor a salitre mezclado con tierra mojada. Caminamos horas por senderos donde aparecían iguanas inmóviles como guardianes de piedra y tucanes que cruzaban el cielo con un destello amarillo en el pico. En una caleta escondida paramos a almorzar; Nadia improvisó un plato sencillo con lo que llevábamos y el momento adquirió un aire de banquete íntimo, como si el parque mismo hubiera puesto la mesa.

El regreso fue lento, con barro en los tobillos y esa sensación de estar atravesando un lugar que se resiste a ser domado. Ya en el hostal, el mate amargo marcó el cierre del día y la decisión de volver a Kachabri. La selva de Manzanillo había sido apenas una introducción a un mundo que pedía más tiempo, más paciencia, más pasos sin reloj.

Al regresar al hostal, el ritual del mate amargo sirvió de transición entre la aventura diurna y la decisión que tomamos esa noche. Mientras la bombilla chupaba el último resto de yerba, quedó claro que Manzanillo había sido solo el prólogo de algo más profundo. Al día siguiente, las mochilas llevarían de nuevo hacia Kachabri, pero eso pertenece a otra historia.

Al dejar Manzanillo, lo que quedó no fue una lista de animales vistos ni playas anotadas, sino la certeza de haber tocado un borde distinto del país. Aquí la selva no se exhibe, se impone; el mar no invita, sacude. No hay necesidad de inventar metáforas cuando el recuerdo más vivo es el barro en las zapatillas, el eco de los aullidos en la espesura y el rumor de un Caribe que todavía respira con pulmón propio. Manzanillo es simpleza, y ahí radica su fuerza.

Una de las playas del Parque Nacional Manzanillo.

Otra perspectiva del Parque Nacional Manzanillo.

Un rincón del Parque Nacional Manzanillo en el Caribe Sur Tico.

Parque Nacional Cahuita: Paraíso Coralino

Llegamos a Cahuita de noche, cuando las calles de tierra roja ya estaban vacías y el aire olía a leña mezclada con sal marina. Desde alguna casa sonaba un reggae apagado, como si marcara el pulso secreto del pueblo. La habitación de tres camas —barata, limpia, con un ventilador que rugía como motor de avioneta— fue nuestro refugio improvisado. En la soda de la esquina cenamos arroz con coco, un plato que hablaba más de herencia jamaiquina que de gastronomía turística. Esa primera impresión fue clara: estábamos en un territorio distinto al resto de Costa Rica.

Cahuita nació de raíces negras. A finales del siglo XIX llegaron los descendientes de Jamaica, traídos como mano de obra barata para el ferrocarril y las plantaciones bananeras. Lo que sembraron fue otra cosa: una cultura resistente. El patois criollo que aún se escucha en las calles, el rice & beans cocinado en leche de coco, los funerales que se transforman en fiestas de calypso. El pueblo es un estallido cromático: casas de madera pintadas en turquesa y fucsia, murales de mujeres con turbantes y peces león, carteles que anuncian “Rasta Bar” frente a iglesias metodistas. Miss Edith, que cocina rondón desde 1968 en su patio, nos resumió todo en una frase: “Aquí los ticos nos dicen morenos, pero el mar es nuestro desde siempre”.

El parque nacional es el único del país donde no hay taquilla obligatoria. El sendero costero recorre ocho kilómetros entre mar y selva. A un lado, ceibas gigantes y raíces que parecen catedrales; al otro, el Caribe rompiendo con suavidad contra la arena. Vimos caimanes inmóviles como esculturas, monos aulladores que lanzaban hojas desde lo alto y un arrecife debilitado, con manchas blanquecinas que contaban la historia del calentamiento y del turismo masivo. Aun así, nadamos entre peces loro y estrellas de mar, cuidando de no rozar el coral que agonizaba en silencio.

En el almuerzo nos sorprendieron los verdaderos dueños del parque. Un grupo de monos cariblancos apareció de repente, reclamando comida con la seguridad de un cobrador de impuestos. Mientras guardábamos lo nuestro, uno de ellos bajó sin pudor, arrebató una bolsa olvidada y la abrió con la destreza de un ladrón profesional. Desde las ramas nos observaba mientras devoraba el botín, como recordándonos quién manda en esa selva.

Una de las playas del Parque Nacional Cahuita.

Otra vista de playa en el Caribe de Cahuita.

Una tercera playa distinta en Cahuita.

Cahuita era, y es, un paréntesis rebelde. Un pueblo que no necesita disfrazarse de eco-chic para sobrevivir. Aquí el inglés suena con acento caribeño, no californiano. Aquí los colores del reggae pintan las fachadas, Bob Marley sonríe desde los murales y el olor dominante es a pescado ahumado y pimienta de Jamaica, no a bloqueador solar importado. No parece Costa Rica: parece un territorio autónomo que inventó su propia forma de “pura vida”.

Bonus track:

La migración jamaiquina marcó para siempre la identidad del Caribe costarricense. Trajo consigo no solo mano de obra, sino una filosofía de resistencia. El reggae, nacido como música de protesta, se volvió la banda sonora de Cahuita: se escucha en las barberías donde giran vinilos antiguos, en los bares frente al mar y en las voces de los jóvenes que mezclan beats electrónicos con la cadencia de Marley. Más que un estilo musical, es un modo de estar en el mundo. Por eso, al salir del pueblo, uno entiende que Cahuita es memoria viva de una diáspora que convirtió la orilla del mar en un territorio cultural propio.

Comunidad Kachabri: Raíces Ancestrales

Nadia tuvo la certeza desde el principio: había que llegar hasta Kachabri. Yo dudaba, me parecía una idea lejana, casi impracticable, pero su convicción era tan fuerte que terminó arrastrándome. Desde que pusimos un pie en el Caribe, repetía con esa insistencia luminosa que la caracterizaba que allí, en la montaña, nos esperaba algo distinto. Y no se equivocó. Llegar hasta la comunidad fue un viaje en sí mismo: buses desvencijados, cruces de ríos a pie, un taxi local que parecía moverse entre siglos. A cada paso se disolvía el ruido del mundo exterior, como si fuéramos dejando atrás capas de otra vida.

Al llegar, lo primero que nos recibió fue el silencio. Un silencio vivo, cargado de sonidos de pájaros y hojas, pero libre del estruendo humano que domina cualquier ciudad. Caminamos sin rumbo fijo, entre casas de madera sencilla, perros echados a la sombra y gallinas que corrían detrás de los niños. Fue en ese vagabundeo inicial que conocimos a Guillermo, hijo del Awá. De inmediato se mostró dispuesto a acompañarnos, no como un guía turístico —concepto inexistente allí—, sino como quien abre la puerta de su propia casa. Su manera de hablar era serena, cada palabra medida, como si estuviera traduciendo no solo un idioma, sino también una forma de pensar.

Con él supimos cómo se organizaba la comunidad. Nos explicó que las mañanas empiezan con el trabajo compartido: las mujeres encienden el fuego, preparan el desayuno con plátano, yuca y cacao; los hombres se reparten entre la siembra y la construcción. Yo mismo ayudé a cortar hojas de palma que luego se entretejían para renovar los techos, un arte transmitido de generación en generación. Nadia, por su parte, se integró entre las mujeres en la cocina: pelando yuca, moliendo maíz, sirviendo a los niños que se acercaban con risas tímidas. No había prisa, ni jerarquías marcadas; todo ocurría en un ritmo pausado que permitía hablar, cantar y reír mientras se trabajaba.

Al mediodía, cuando los niños regresaban de la escuela, el pueblo cobraba otra vitalidad. Algunos se acercaban a la cancha de tierra para improvisar partidos de fútbol, y yo terminé corriendo entre ellos, incapaz de contener la alegría de sumarme a ese juego que no necesitaba idioma. Otros se sentaban alrededor de las cocinas al aire libre, mientras las mujeres servían la comida y charlaban entre sí. Lo más sorprendente era la naturalidad con que todo se daba: nadie hablaba de pagos, reservas ni permisos. No había dinero de por medio, ni condiciones ocultas; lo que se ofrecía, se daba con absoluta cordialidad. Ese desinterés por lo material me descolocaba y, al mismo tiempo, me enseñaba que la hospitalidad verdadera no necesita de explicaciones.

Habitantes de la comunidad Bribri en el Caribe Tico.

Preparando el desayuno en la comunidad Bribri.

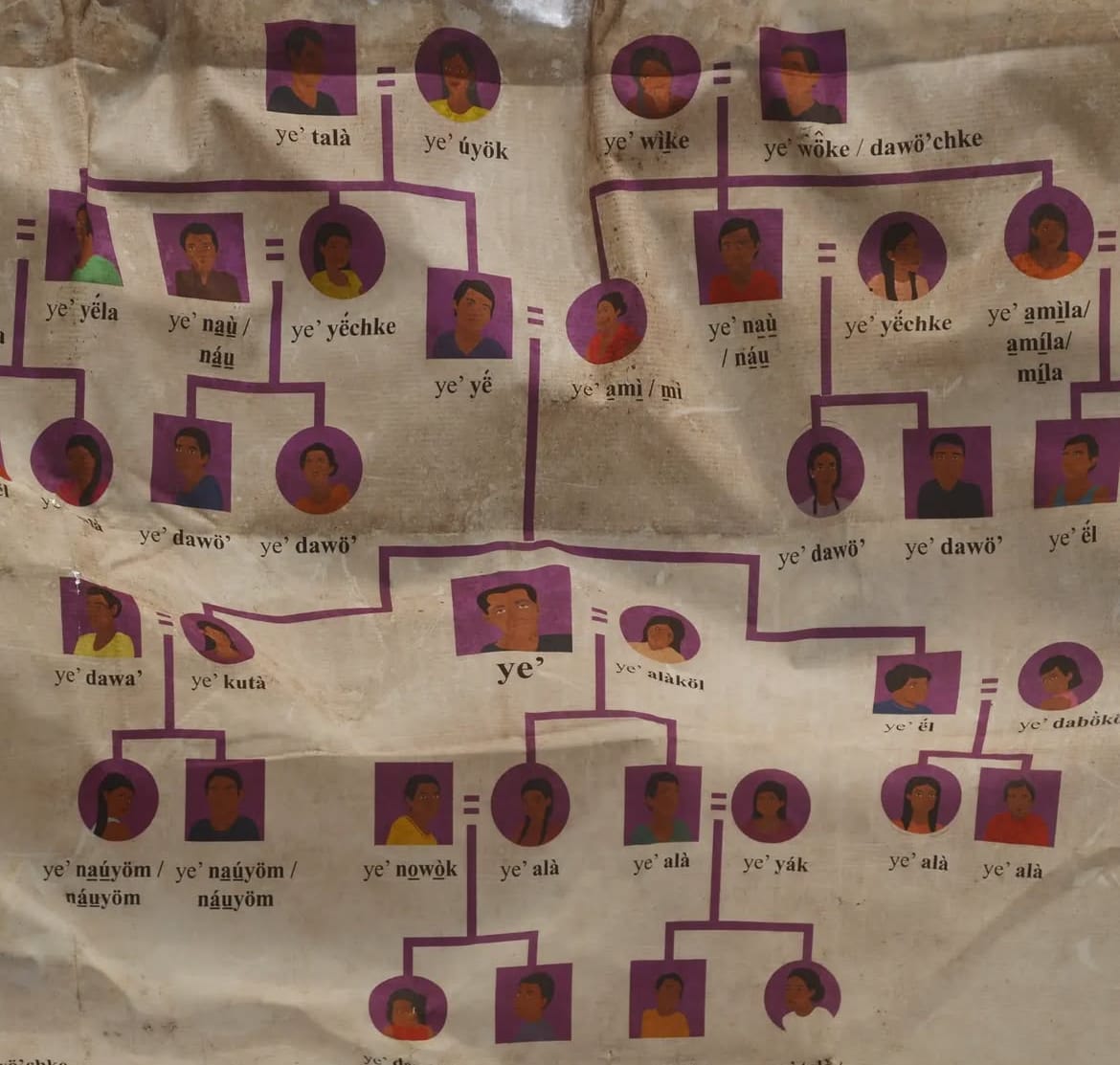

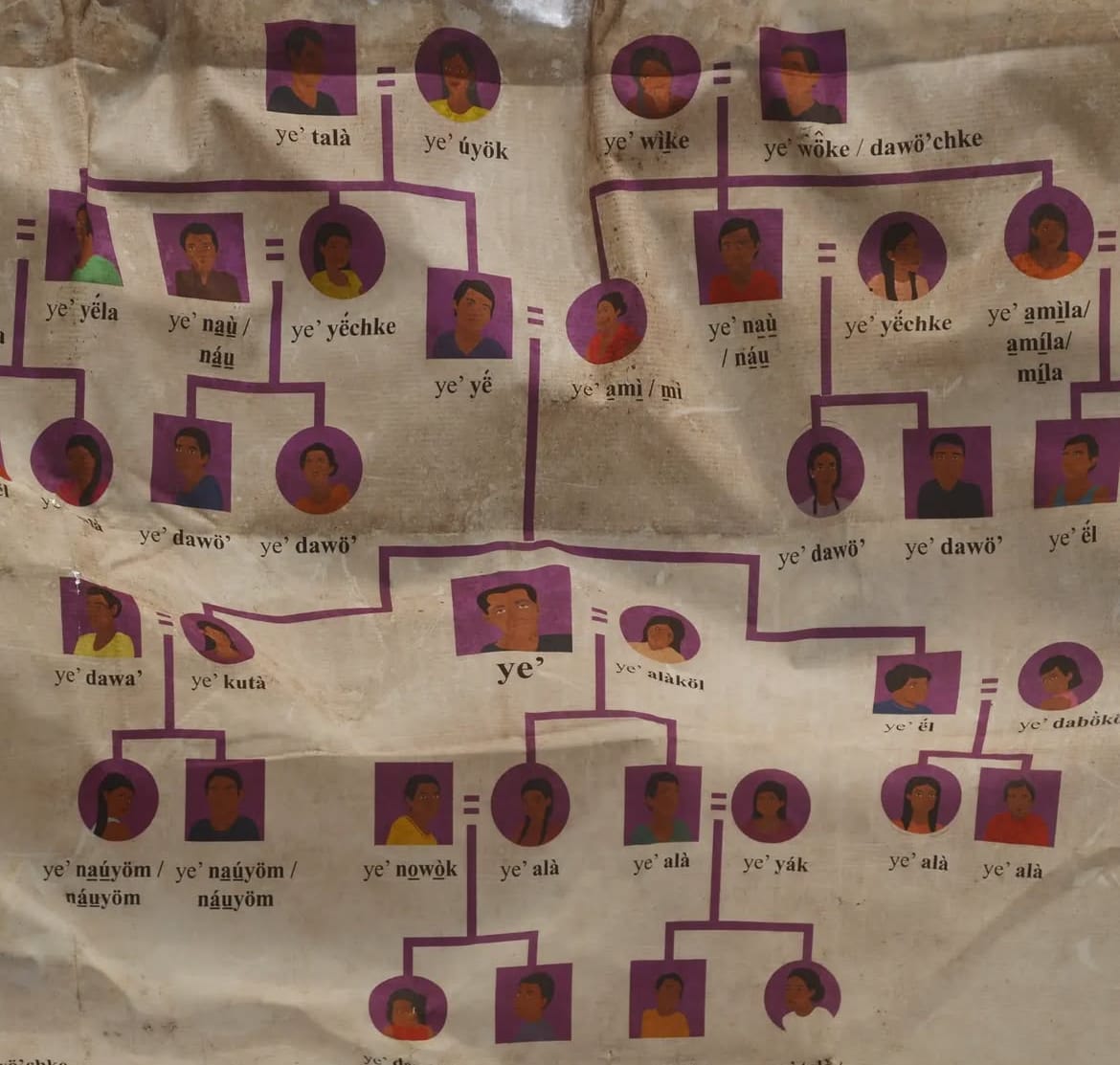

Mapa del lenguaje de la comunidad indígena Bribri.

Una de las tardes más intensas fue cuando Guillermo nos invitó a presenciar una reunión comunal. Bajo un bohío grande, hecho con palma y madera, se sentaron los ancianos, las familias y, en el centro, el Awá. La dinámica no se parecía a nada que conociera: nadie imponía, nadie se adelantaba. Las voces circulaban en calma, cada opinión se escuchaba y se tomaba en cuenta, hasta que lentamente se alcanzaba un acuerdo. La autoridad del Awá no provenía de gritos ni castigos, sino de una sabiduría que irradiaba respeto. Comprendí que allí la política no era disputa, sino conversación, y que las decisiones no respondían a intereses individuales, sino al bienestar de todos.

En una pausa, Guillermo compartió conmigo lo que pensaba de la ciudad. Lo dijo sin rabia, pero con una claridad que todavía me golpea: “Allá nadie escucha. Viven apurados, corren detrás de cosas que nunca alcanzan. Aquí no necesitamos eso”. Esa reflexión era más que una crítica: era una declaración de principios. Lo que en el mundo exterior se llama progreso, para él no era más que ruido y pérdida de escucha. En Kachabri, en cambio, cada instante parecía tejido con la calma de quienes saben que el tiempo no se compra ni se persigue.

Las noches tenían otro tono. Los rezos en bribri se mezclaban con el rumor de la selva, y el fuego iluminaba los rostros de quienes seguían conversando hasta tarde. Dormíamos en colchones cubiertos con plásticos, sencillos pero suficientes. La frescura de la montaña entraba por las rendijas de la madera, y el canto de los grillos marcaba el pulso de los sueños. Nadia decidió quedarse un mes entero, inmersa en esa vida sin relojes; yo me quedé apenas unos días, pero cada jornada valió más que meses en cualquier otro lugar.

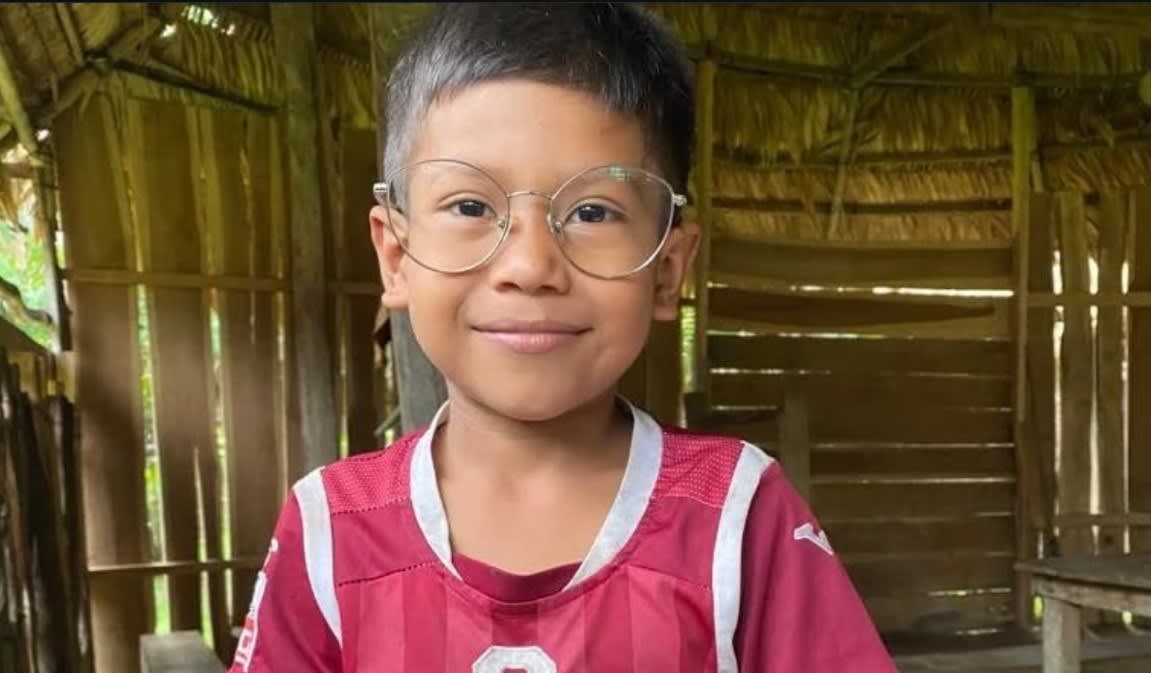

Simón, un niño de la comunidad Bribri con el que hice amistad.

Dentro de la casa donde nos quedamos en la comunidad.

Nadia y yo, junto a nuestro amigo Guillermo en la comunidad.

Reflexión final

Kachabri no fue un destino más en el recorrido: fue un umbral. Allí descubrí que la humanidad no está en los monumentos ni en las vitrinas urbanas, sino en la manera en que una comunidad comparte lo poco que tiene sin esperar nada a cambio. Vi que el valor no se mide en dólares, sino en la capacidad de cuidar la tierra, de transmitir una lengua, de mantener un consejo donde todos pueden hablar. Entendí que mientras en las ciudades el tiempo se convierte en mercancía, en Kachabri el tiempo es comunidad: se vive en conjunto, se reparte como el pan o el cacao.

No hubo discursos, ni gestos grandilocuentes, ni lecciones formales. Todo fue cotidiano: un partido de fútbol con niños que reían a carcajadas, un almuerzo compartido sin protocolos, un trabajo colectivo en el techo de una casa. Lo extraordinario de Kachabri radica precisamente en eso: en mostrar que lo esencial nunca necesitó adornos. Lo que parece invisible en el ruido de afuera, allí se vuelve evidente. La sencillez se transforma en revelación.

Desde entonces, cada vez que pienso en lo que significa vivir bien, no imagino ciudades brillantes ni carreteras infinitas. Imagino ese momento en que Guillermo me dijo que en la ciudad nadie escucha. Imagino a Nadia moliendo maíz junto a las mujeres, los niños corriendo tras una pelota, el Awá sentado en silencio, esperando a que todos terminaran de hablar. Allí comprendí que hay comunidades que no se dejan domesticar por el sistema, que todavía sostienen valores incompatibles con el mercado. Y que en esa resistencia silenciosa está quizás la última esperanza de un mundo más digno.

Continua en Mexico