Calabria: Donde el Chile Peperoncino Corre por las Venas

San Lucido: El Pueblo que Desafía la Gravedad

Si alguien me hubiera dicho que viviría seis meses en un pueblito del sur italiano apenas más grande que Serrano, habría respondido "ni en pedo" con la contundencia de quien conoce sus límites. Pero ahí estaba, parado en San Lucido, con un objetivo concreto: la ciudadanía italiana.

Después de meses arrastrando papeles, rectificando partidas de nacimiento con ayuda de mis viejos (mi hermana brilló por su ausencia), contraté un gestor. Uno de esos tipos que prometen departamento y residencia en tiempo récord. Pagué solo alojamiento, nada más. Y debo aclarar, con el ceño fruncido de quien fue estafado sin serlo del todo, que el servicio fue basura envuelta en promesas.

Estas organizaciones cobran quinientos euros por cabeza por departamentos compartidos cuando los alquileres calabreses fuera de verano no pasan de trescientos por inmueble completo. Son intermediarios voraces que colapsan comunas con expedientes, saturan pueblos y desaparecen dejando gente con sueños rotos. Hoy, desde Camboya, leo que Italia planea recortar la ciudadanía solo a primera y segunda generación. Todo ese circo para nada.

Pero en medio del quilombo apareció lo único que valió: la gente.

Compartí departamento con Augusto, Facu y su novia Gina. Al principio éramos cuatro desconocidos que coincidían solo en los horarios de la cena. Con el tiempo se volvieron esos amigos que uno extraña cuando viaja. Con el Chino, que cayó después por el mismo gestor, pasamos días pintando lidos bajo un sol que rajaba la tierra; con Facu tiramos paredes hasta que los brazos no daban más; y con Augusto cortamos pasto en una finca perdida mientras hablábamos de fútbol, de la vida y del futuro incierto. En las noches compartíamos charlas, mates y comidas improvisadas que sabían a equipo. Hoy, escribiendo esto, cómo no recordar las anécdotas del Oso Bubu o la cancha de Newell’s del Facu, los mil quilombos que tuvo el Chino con la ciudadanía o la intensidad del Augusto buscando laburo de cualquier cosa, todo el tiempo. Esos meses fueron más que trámite: fueron una especie de familia temporal, de esas que el viaje te da y después te arranca sin aviso.

San Lucido se aferra a la costa del Tirreno como náufrago a tabla. Su casco histórico empinado huele a sal, aceite rancio y abandono. Las calles estrechas trepan entre casas con ropa tendida y viejos que miran desde umbrales como si el tiempo se hubiera congelado en 1950.

Espectacular atardecer en el Tirreno desde un mirador de San Lucido.

Viviendas y calles que muestran la arquitectura típica de San Lucido.

Vista panorámica de San Lucido, extendiéndose desde la cima de la montaña.

El calabrés promedio es contradicción ambulante: te abraza y te roba en el mismo movimiento. Habla fuerte, gesticula como loco, te invita a comer pero después te cobra hasta el pan. Se parece al argentino en el volumen y la desconfianza al Estado, pero cuando te caga lo hace con sonrisa y un "che problema?" que te desarma. Nosotros al menos tenemos culpa. Ellos lo naturalizaron.

Rosa, la empleada municipal encargada de mi ciudadanía, empezó siendo dragón y terminó siendo amiga. La primera vez que entré al comune me ladró un "Che cosa vuoi?" con cara de pocos amigos. Le respondí en mi mejor italiano: "Sono arrivato per vedere il tuo sorriso". Me fui sin más. Ni bien la crucé de nuevo —en el pueblo, en la feria, otra vez en el comune— su actitud cambió como si hubiera apretado un interruptor. Me trataba como si nos conociéramos de toda la vida.

Un año y medio después volví a San Lucido. La llamé. Estaba en el hospital acompañando al marido a un control después de una cirugía. Ni bien terminó se vino a donde yo estaba y compartimos café, los tres, como si el tiempo no hubiera pasado. Durante el trámite le llevé mate al comune para que probara. No lo podía creer: "Mil ciudadanías he procesado y ninguno me ofreció probar esto". Se tomó tres mates seguidos mientras revisaba carpetas.

Cumplió. Tres meses y medio después de perseguirla por pasillos del comune, la ciudadanía salió. Veinte días más tarde, con Rosa amenazando al funcionario de Roma por teléfono en dialecto que sonaba a conjuro, tenía el pasaporte. Récord absoluto en país donde los trámites se miden en décadas.

Cielo y mar se funden en un atardecer vibrante en el Tirreno.

El sol se despide en otro atardecer mágico sobre el mar Tirreno.

El atardecer pinta de colores el horizonte de San Lucido desde el pueblo.

Lo mejor de Calabria no se enumera. Está en los días compartidos con los pibes, esos que arrancaban con mate y terminaban con vino barato al borde del Tirreno. En las jornadas pintando lidos con el Chino, que entre brochazo y brochazo se quejaba de los quilombos de su ciudadanía. En las mañanas tirando paredes con Facu, siempre con alguna historia de la cancha de Newell’s o del Oso Bubu que nos hacía reír cuando el cuerpo no daba más. En las tardes cortando pasto con Augusto, que no podía quedarse quieto y buscaba laburo de cualquier cosa con una intensidad casi heroica. Todos ellos pasaron a ser esos amigos que uno extraña cuando viaja, los que dejan huella en los silencios más que en las fotos.

Está en el Tirreno, ese azul que te hipnotiza desde el balcón. En los atardeceres compartidos con birra tibia y pizza fría. En las cenas comunales donde todos poníamos lo poco que teníamos: pasta, salsa comprada en el Eurospin, queso rallado que sabía a plástico pero llenaba.

Lo peor tampoco se lista. La burocracia que avanza como glaciar. Los trabajos en negro donde "mañana" era promesa eterna. La sensación de que el tiempo se estancaba entre siestas y misas de domingo. Las peleas por boludeces —quién usó el último plato, quién dejó pelos en el baño— que estallaban porque todos estábamos al borde.

Pero Calabria no te suelta con abrazo. Te arroja, te deja marcas, y después, cuando ya estás en otro lado, te das cuenta que te cambió. Me llevé amistades que sobrevivirán décadas, atardeceres grabados en la retina, y una lección que nadie te enseña en ningún manual: la libertad no se regala, se arranca con los dientes.

Momento de orgullo: yo con mi recién obtenida ciudadanía italiana.

Amplia panorámica del pintoresco pueblo de San Lucido.

Mi último atardecer memorable, despidiéndome del Tirreno en San Lucido.

Pizzo: Donde el Tartufo es Ley

Esa mañana éramos tribu: Augusto, Facu, Gina, Manu, Loli, Pilar, Gise y yo, haciendo quilombo en San Lucido antes de las siete. El plan era simple: primer tren a Paola, empalme a Pizzo, dejarse llevar por el día.

Pizzo cuelga sobre el golfo de Santa Eufemia como balcón al Tirreno. Llegamos en ese limbo entre temporadas, cuando las calles todavía duermen y las gelaterías abren sin apuro. El objetivo era claro: caminar sin rumbo, matar el día entre mates y pelotudeces, probar el tartufo.

Ese helado nació acá en los cincuenta, en la Gelateria Ercole. Dicen que fue accidente: chocolate con avellanas que se solidificó de golpe. Los locales juran que fue genialidad pura. Nosotros pedimos uno en la plaza principal, con el castillo aragonés del XV vigilando desde arriba. El primer bocado fue revelación: crujiente afuera, cremoso adentro, corazón de chocolate líquido que justifica el viaje.

Entre el helado y la playa —calita de piedras donde el agua transparente golpeaba contra rocas— se nos fue el día. Fotos horribles, charlas boludas, algún chapuzón valiente (el Tirreno en primavera todavía congela, palabra).

Pero lo mejor fue lo imprevisto. Esperando el tren de vuelta, un viejo de boina y ojos desorbitados se nos acercó. "Saben que tengo la fórmula de la máquina del oro, ¿no?", largó sin preámbulos. Media hora nos habló de conspiraciones, alquimia y cómo él era genio incomprendido. Augusto lo grabó en secreto. Ese video debe andar perdido en algún chat grupal entre memes.

Pizzo no fue revelación existencial pero sí inicio: primera excursión grupal, primera comprobación de que siete juntos encuentran más locos (y más helados) que uno solo. Volvimos con arena en las zapatillas y panza llena, ya planeando la próxima.

Este pueblo de pescadores huele a historia y fritanga. Su castillo —donde fusilaron a Joaquín Murat en 1815, el cuñado de Napoleón— hoy es museo y salón de eventos. Las calles esconden talleres de coral y bodegas donde el Greco se toma en vasos desparejos. Y abajo, siempre el mar: el mismo que trajo griegos, normandos y españoles, y que hoy sigue ahí para los que llegan buscando poco más que un helado y algo que contar.

Majestuoso edificio histórico en el corazón de Pizzo.

La vibrante plaza central y zona principal de Pizzo.

Un bar tradicional que captura la esencia local de Pizzo.

Maratea: El Cristo que Hace Selfies

Lorenzo, dueño del departamento en San Lucido, nos lo dijo con esa seguridad de quien conoce su tierra: "Tienen que ir a Maratea. El Cristo, las montañas, el silencio... Es distinto". Una mañana cualquiera, con Gina, Facu, Augusto y mochilas llenas de sándwiches y mate, tomamos el tren. Una hora separaba San Lucido de este pueblo clavado en los montes de Basilicata, justo en el borde con Calabria.

La estación nos recibió vacía: calles desiertas, persianas bajas, solo viento entre olivos. Desde ahí el camino era claro y empinado: varios kilómetros de subida hasta el sendero que lleva al Cristo Redentor, la estatua gigante que domina desde lo alto.

Apenas arrancamos a caminar, un auto frenó. Una mujer de sonrisa cálida nos preguntó de dónde éramos. Asunta —prefería Asunción, por sus años en Venezuela— era de esos personajes que parecen salidos de novela. Venía a despedir a su hija que volvía al norte a estudiar. "Enviudé hace años, ahora solo me quedan estas montañas y la cocina", dijo con melancolía que cortaba. Le ofrecimos visitarnos en San Lucido para compartir comida. Ella nos invitó a su pueblo entre sierras. "Pero sin auto es imposible llegar", admitió riendo. La despedimos después de quince minutos, agradecidos por esa generosidad que en el sur brota de la tierra.

El resto fue sudor y recompensas. Hora y media de asfalto caliente, con el Tirreno brillando abajo y las montañas oliendo a tomillo. Y entonces apareció: el Cristo de Maratea, brazos abiertos sobre el abismo, más grande que cualquier foto. Comimos bajo sus pies, pan con aceite y anécdotas, mientras las nubes rozaban la estatua.

Impresionante vista panorámica de Maratea desde lo alto del Cristo Redentor.

El majestuoso mar Tirreno, contemplado desde la cumbre del Cristo de Maratea.

Disfrutando de la vasta panorámica del Tirreno, un momento de reflexión.

Después bajamos por camino alternativo, cruzando aldea abandonada —casitas de piedra tragadas por hiedra— que parecía de cuento de terror.

Ya en el pueblo, Maratea mostró su lado tranquilo: calles empedradas, iglesias barrocas, ese ritmo lento que obliga a frenar. Era hora de siesta, y en Calabria la siesta es ley. Puertas cerradas, gatos durmiendo al sol, solo ruido de platos en algún patio.

Volvimos a San Lucido con piernas muertas pero contentos, sabiendo que esa noche habría birras, cena grupal y certeza de que estábamos descubriendo Calabria como correspondía: caminándola, compartiéndola, dejándola sorprendernos.

Ese día Maratea nos enseñó que los viajes se miden por la gente que encontrás. Y que a veces una invitación a comer —aunque no se concrete— es el mejor recuerdo que te llevás.

El majestuoso Cristo Redentor de Maratea.

Caminando hacia la icónica iglesia de Maratea.

Una vista panorámica desde la cima del Cristo de Maratea.

San Nicola Arcella: Donde el Mar se Bebe con los Ojos

Ese día en San Lucido amaneció tan quieto que el silencio me empujó a salir. Necesitaba caminar, perderme, sentir el peso de la mochila. Había escuchado de un lugar llamado Arcomagno, cueva marina con arco natural que tres argentinos mencionaron como obligatorio. Eso bastó.

Al día siguiente, antes del amanecer, ya estaba en movimiento. Tren tempranero a Paola, otro a Scalea. Para las nueve y media mis pies pisaban el asfalto que llevaba a San Nicola Arcella. Dos horas de caminata bajo sol despiadado, con el Tirreno reluciendo a la izquierda y colinas ondulando a la derecha. La mochila pesaba, las subidas quemaban, pero cada curva regalaba postal nueva.

San Nicola Arcella apareció como mirador natural. Me senté en una roca, saqué el mate, dejé que el viento me secara el sudor. Una señora con delantal manchado de harina me señaló el camino: "Baje hasta la playa, cruce toda la arena, busque escaleras tras la roca grande".

Descendí por sendero de piedras sueltas, pisé playa desierta donde las olas eran único ruido. Al final, tras curva oculta, ahí estaba: el arco, monumental, tallado por el mar durante siglos.

El agua turquesa se colaba bajo la roca, iluminada desde dentro como si tuviera luz propia. No había nadie. Solo yo, el jamón crudo y el pan de Scalea, y el silencio roto por olas. Comí en la arena, leí páginas de un libro ajado, me quedé hasta que el sol empezó a esconderse. La sombra trajo frío repentino y necesidad de volver.

Arena dorada en la hermosa playa de San Nicola Arcella.

La serena playa que precede al famoso Arcomagno.

El espectacular Arcomagno, formación rocosa natural de Calabria.

La vuelta fue dura. Mismos siete kilómetros hasta Scalea, pero sin trenes ni buses. Tuve que caminar hasta Paola bajo estrellas, piernas ardiendo, espalda doblada. Al pasar por la playa de San Lucido vi a mis amigos saludando desde la orilla. Devolví el gesto pero no paré: necesitaba ducha y cama, en ese orden.

Días después volví al Arcomagno. Esta vez con el Chino, Ale, Gise y Guille, después de noche de birras. Caminamos menos, tomamos desvío a playa más escondida, al este del arco. Arena igual de vacía, agua igual de clara, pero la magia del primer encuentro ya no estaba. Fue hermoso, sí, pero como suele pasar, la primera vez siempre lleva algo que las otras no repiten.

Este rincón calabrés esconde siglos. San Nicola Arcella, con calles empinadas y fachadas blancas, nació como pueblo de pescadores. El Arcomagno es pura geología: cueva marina cuyo techo se derrumbó hace milenios, dejando ese arco perfecto. Dicen que los griegos ya lo conocían, que piratas usaban sus recovecos para esconderse. Hoy, fuera de temporada, sigue siendo refugio para los que buscan silencio.

Una nueva perspectiva del asombroso Arcomagno.

Calles y casas del pintoresco pueblo de San Nicola Arcella.

Detalle de una casa particular en el encantador San Nicola Arcella.

Tropea: La Cuna de la Cebolla que Hace Llorar de Felicidad

Después de semanas de lluvia persistente, el sol finalmente reventó las nubes. Tropea, joya colgada sobre acantilados, era la excursión obligada. El viaje en tren con transbordos anunciaba la recompensa: ese momento donde la vista se pierde entre azul cobalto y perfil de costa.

Tropea se hunde en leyenda. Dicen que Hércules la fundó durante sus viajes. Los griegos la usaron como puerto, los romanos la integraron a sus rutas, los normandos la fortificaron contra sarracenos. Su castillo, erguido sobre precipicio, sigue ahí como testigo mudo. La Cattedrale di Maria Santissima guarda reliquias bizantinas mientras balcones barrocos desafían la gravedad proyectándose al vacío.

La playa principal, accesible por escalinatas talladas en roca volcánica, ofrece espectáculo de transparencias donde turquesa se funde con esmeralda. Más allá, el islote de Santa Maria dell'Isola, coronado por capilla centenaria, completa la estampa que convirtió a Tropea en postal del turismo sureño.

El imponente castillo de Tropea custodiando su hermosa playa.

Yo disfrutando de una vista panorámica del mar en Tropea.

El icónico cartel "I Love Tropea", un recuerdo de la ciudad.

La gastronomía local tiene su estrella: la cipolla rosa di Tropea, con dulzor peculiar que va desde ensaladas hasta postres raros. Pescados frescos preparados como hace siglos, embutidos picantes como la 'nduja, panorama culinario tan intenso como el paisaje.

Al caer la tarde, cuando luz dora las fachadas ocres, el paseo por corso Vittorio Emanuele revela alma auténtica. Artesanos trabajando cerámica heredada de tradiciones milenarias, enotecas que ofrecen Greco di Bianco, heladerías donde hasta el sorbete de bergamotto sabe a historia.

El regreso nocturno se emprende con esa mezcla de satisfacción y nostalgia que dejan lugares memorables. Tropea no es simple destino sino síntesis de naturaleza e historia, donde cada rincón susurra leyendas de navegantes, santos y campesinos, donde el tiempo parece detenido para permitirnos atisbar la eterna belleza mediterránea.

Capturando la belleza de Tropea con mi cámara.

Las transparentes aguas del mar de Tropea.

El impresionante mar de Tropea en toda su extensión.

Scilla: El Pueblo que Venció al Monstruo Marino

"Haberse visto en la soledad, esa que aman los sabios..."

El verso de Cielo del Desengaño de La Renga me acompañaba como mantra mientras el tren serpenteaba junto al litoral. Necesitaba esa soledad sabia, esa que no duele sino que limpia. Después de días inmerso en convivencia bulliciosa de San Lucido, donde cada momento era compartido, mi espíritu pedía aislamiento reparador que solo el mar y un libro pueden dar.

Scilla apareció como sueño mediterráneo hecho piedra. El pueblo, colgado sobre el estrecho de Mesina, respiraba esa atmósfera mítica que inspiró a Homero a situar acá la guarida de Escila, monstruo marino que devoraba navegantes. Hoy, en lugar de bestias, el castillo Ruffo custodia silencioso este rincón donde historia se mezcla con presente.

Caminé sin rumbo por Chianalea, barrio de pescadores conocido como "la pequeña Venecia", donde casas parecen brotar del mar. Barcas multicolores se mecían suaves, redes extendidas al sol como guirnaldas. Aroma a pescado fresco mezclado con perfume de bergamotto que crece en jardines colgantes.

La playa fue mi santuario. Tendido sobre arena dorada, con libro como único interlocutor y olas como banda sonora, encontré esa soledad preciosa que "aman los sabios". El sol calentaba mientras observaba a pescadores reparar redes con movimientos precisos, heredados de generaciones. El mar, en espectáculo de azules cambiantes, lamía la costa con suavidad hipnótica.

Amplia panorámica de la playa de Scilla.

Otra perspectiva de la hermosa playa de Scilla.

Una tercera vista panorámica de la playa de Scilla.

Al atardecer, cuando luz dorada bañaba fachadas color pastel, subí al castillo. Desde murallas la vista abarcaba el estrecho completo: al norte, costa calabresa serpenteando hasta perderse; al sur, perfil difuso de Sicilia en horizonte. En ese momento entendí el verso completo - esa soledad no era vacío sino plenitud.

Scilla me regaló lo necesario: silencio para escucharme, espacio para respirar, belleza para inspirarme. "Haberse visto en la soledad" resultó ser el mejor regalo. En este pueblo donde mito se hace tangible y tiempo fluye más lento, descubrí que a veces perderse es la mejor manera de encontrarse.

La esencia de Scilla está en detalles: crujido de redes sobre adoquines, sabor salado del tonno rosso recién capturado, sombras alargadas de barcas al atardecer. Pero sobre todo, en esa paz profunda que solo existe en lugares donde mar e historia tallaron, con paciencia milenaria, refugio para el alma.

El cartel de bienvenida de Scilla, con el mar de fondo.

Vista panorámica del pintoresco puerto de Scilla con sus barcos.

El amplio mar que baña las costas de Scilla.

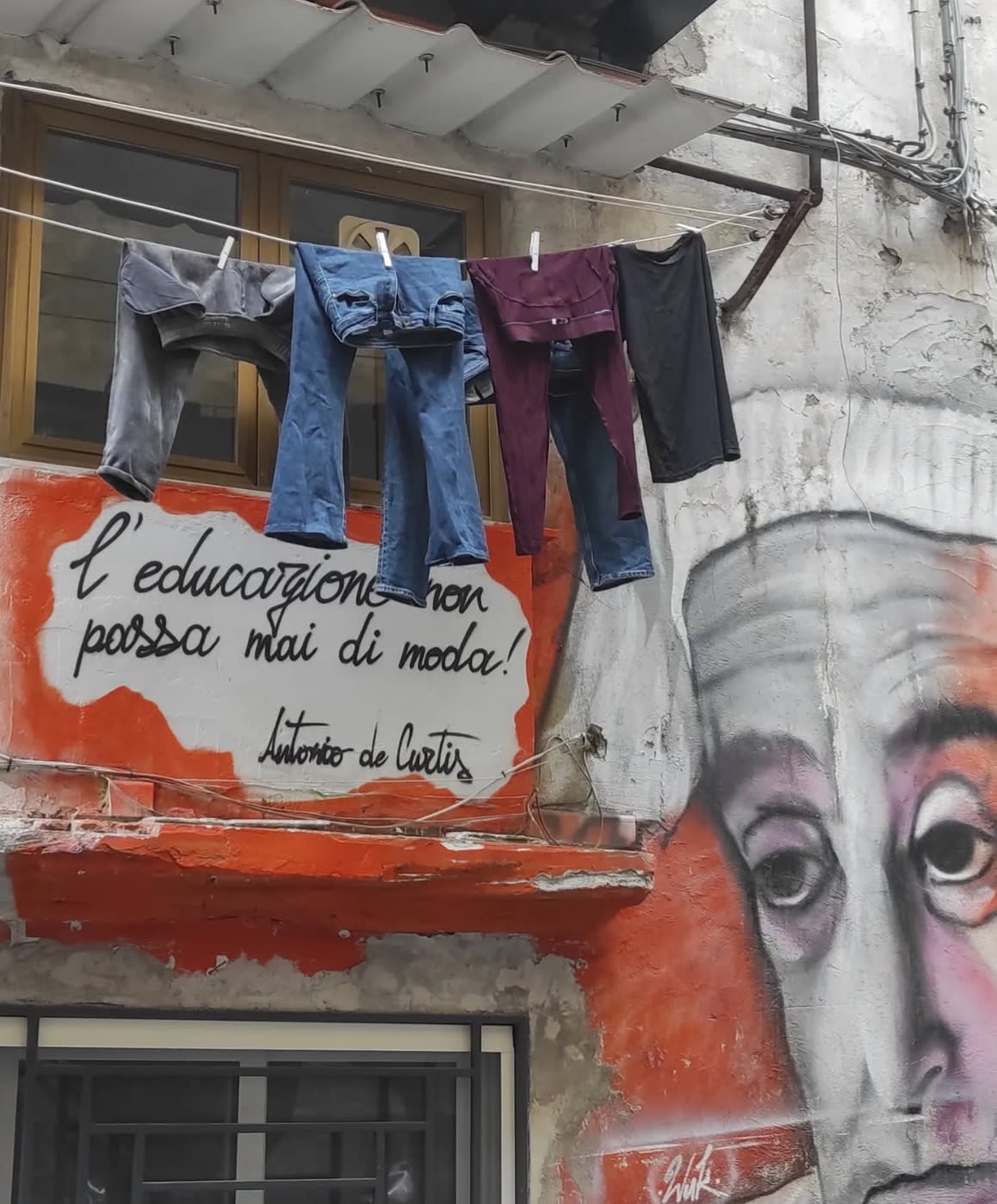

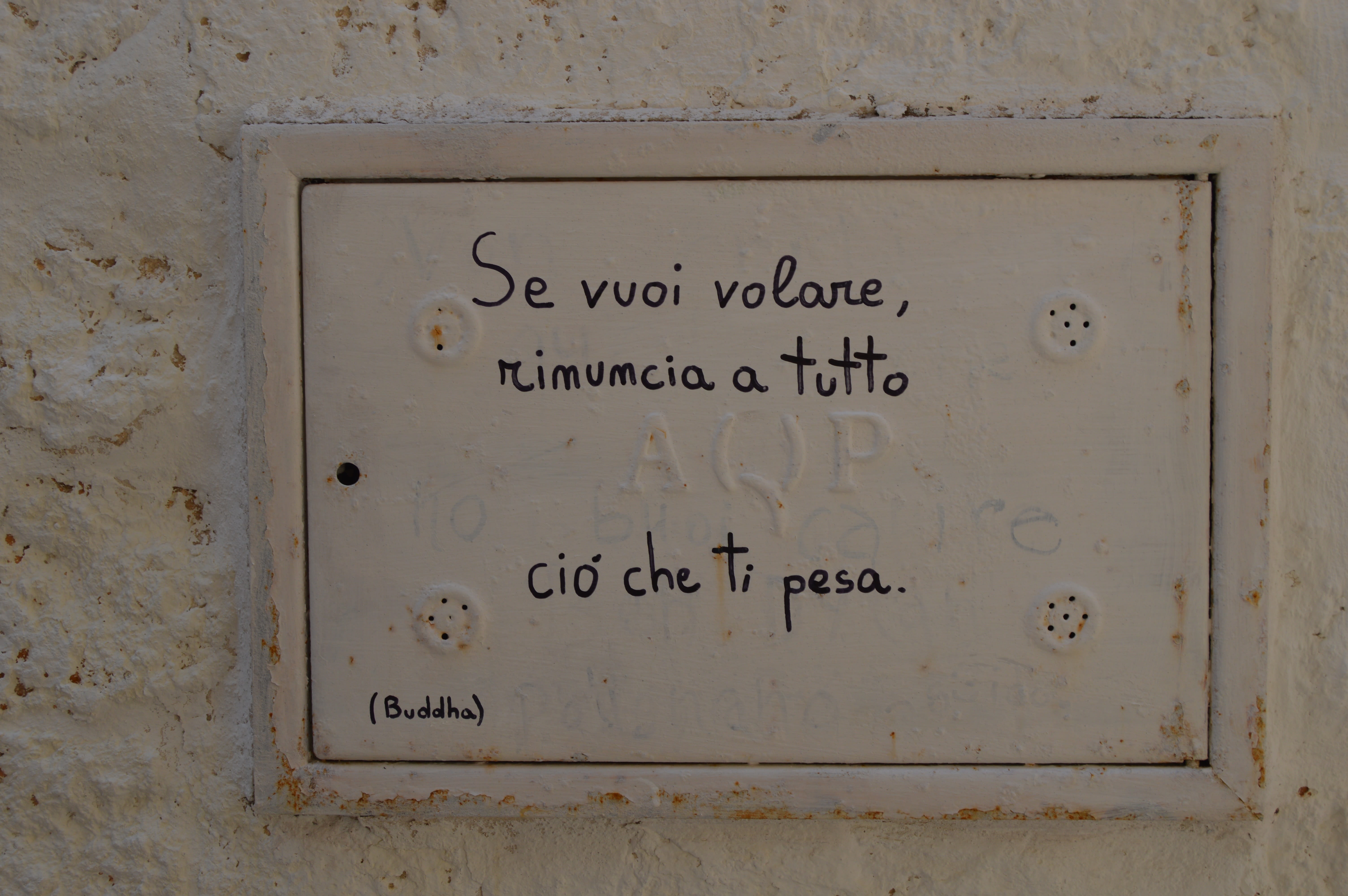

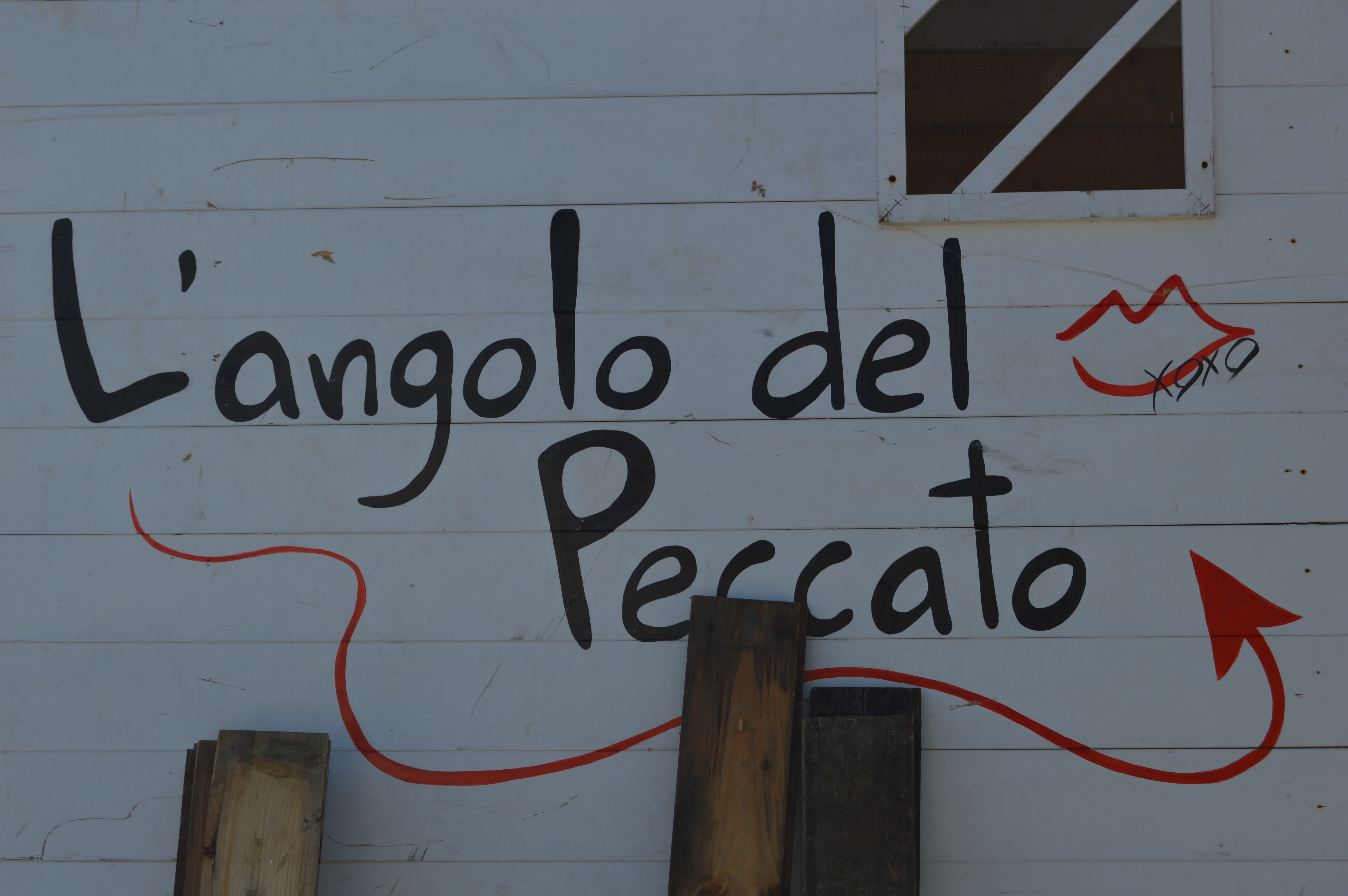

Diamante: Donde los Muros Hablan (Literalmente)

La semana había dejado tensión espesa en San Lucido. Las malas noticias sobre la ciudadanía cortaban el aire. Necesitábamos resetear, reconfigurar el espacio entre nosotros. Diamante se ofreció como solución: trayecto corto en tren, nombre que prometía brillos, escape hacia el Tirreno donde el mate serviría de tregua.

El pueblo se desplegó como lienzo urbano. Fundado como defensa contra piratas berberiscos, hoy debe más al movimiento muralista que a su pasado militar. Desde los ochenta, artistas transformaron muros en manifiesto pictórico colectivo. Fachadas blancas convertidas en soportes para alegorías marinas, retratos de ancianos con arrugas que narran historias, composiciones abstractas donde azul ultramar dialoga con ocre de tierra. Caminar por sus calles equivalía a recorrer páginas de libro abierto al sol, donde cada fresco planteaba preguntas sobre identidad y memoria.

El castillo aragonés, erguido sobre promontorio rocoso, funcionaba como faro. Desde almenas la vista abarcaba curvatura del golfo, vaivén hipnótico de barcas, perfil difuso de islas Eolias en horizonte. Bajamos al barrio de pescadores, donde casas brotan de roca basáltica, escalinatas talladas en piedra volcánica formando topografía laberíntica.

Almorzamos frugal: pan casero, queso canestrato, tomates secos preparados al alba. Lo compartimos en rincón del paseo marítimo, donde olas rompían contra espigones con ritmo de salmodia. Comer juntos, sin prisa, con el mar como único testigo, fue restaurando lentamente la complicidad erosionada por días anteriores.

Mural de dos pescadores con sogas, arte callejero en Diamante.

El cartel que da la bienvenida al Centro Histórico de Diamante.

Una captura casual de la vida cotidiana en Diamante.

La tarde nos llevó a explorar acantilados al sur. Erosión milenaria había esculpido cavidades donde agua marina se estancaba formando pozas cristalinas. Sol declinante tejió redes de luz sobre superficie rocosa, mientras oleaje llegaba amortiguado, como si el paisaje modulara su fuerza para crear espacio de paz.

Diamante operó en nosotros como sus murales: cubrió con nuevas capas las grietas de la semana, demostró que a veces basta cambiar de coordenadas para reencontrar equilibrio. Viaje de regreso se hizo en silencio, pero ya no era ese silencio incómodo de la partida. Era mutismo sereno de quien entiende que ciertos lugares actúan como espejos, devolviéndonos versiones más nítidas de nosotros mismos.

Rincón tranquilo en Diamante, sin presencia de personas.

Mural de dos personas mayores, embelleciendo una casa en Diamante.

Mural impactante de dos soldados en la pared de otra casa en Diamante.

Diamante operó en nosotros como esos murales que lo pueblan: cubrió con nuevas capas de significado las grietas de la semana, demostró que a veces basta cambiar de coordenadas para reencontrar el equilibrio. El viaje de regreso se hizo en silencio, pero ya no era ese silencio incómodo de la partida. Era más bien el mutismo sereno de quien ha comprendido que ciertos lugares actúan como espejos, devolviéndonos versiones más nítidas de nosotros mismos.

La semana había tejido su urdimbre de tensiones en San Lucido, dejando entre nosotros ese malestar sordo que se instala cuando las palabras sobran y los silencios pesan. Las malas informaciones acerca de la ciudadanía estaban cortando el aire. Necesitábamos desandar lo andado, reconfigurar el espacio entre unos y otros. Diamante se ofreció como solución geográfica: un trayecto ferroviario breve que permitía el lujo de no madrugar, un nombre que prometía destellos, una fuga hacia el litoral tirreno donde el mate serviría de ritual conciliador.

La semana había tejido su urdimbre de tensiones en San Lucido, dejando entre nosotros ese malestar sordo que se instala cuando las palabras sobran y los silencios pesan. Las malas informaciones acerca de la ciudadanía estaban cortando el aire. Necesitábamos desandar lo andado, reconfigurar el espacio entre unos y otros. Diamante se ofreció como solución geográfica: un trayecto ferroviario breve que permitía el lujo de no madrugar, un nombre que prometía destellos, una fuga hacia el litoral tirreno donde el mate serviría de ritual conciliador.

Curioso cartel con la pregunta 'Why Not' en Diamante.

Mural fascinante de manos de mujer mayor cocinando, una obra increíble.

Mural ingenioso donde una ventana real se fusiona con la obra.